要素のモデリングの勘所 〜要素は一種のエネルギー変換器〜:1Dモデリングの勘所(42)(1/3 ページ)

「1Dモデリング」に関する連載。連載第42回では「要素はエネルギー変換器」であるという視点に立って、要素のモデリングを系統的に行う方法(勘所)について考える。

今までにいろいろな製品のモデリングを扱ってきた。ここで、系統的にモデリングできないか考えてみる。製品は「要素」と「現象」から構成されているので、まずは要素と現象を系統的にモデリングできるとよい。そこで、今回は要素のモデリングに関して、「要素はエネルギー変換器」との視点に立って、要素のモデリングを系統的に行う方法(勘所)について考えてみたい。

要素とは

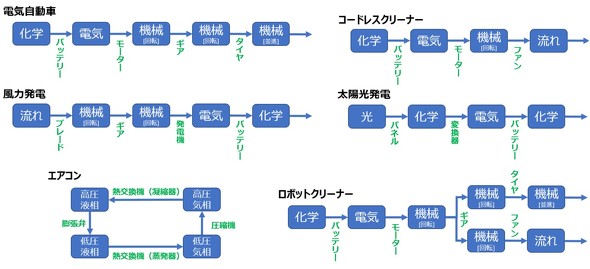

図1に、さまざまな製品の現象の流れを示す。

図中で、青色の四角で囲った部分は現象、現象と現象を結び付けている矢印が要素である。例えば、電気自動車(「ミニ四駆」※注1)は、バッテリーという要素で化学という現象(化学エネルギー)を電気という現象(電気エネルギー)に変換⇒モーターで電気エネルギーを機械回転エネルギーに変換⇒ギアで回転数とトルクを変換⇒タイヤで回転エネルギーを直進エネルギーに変換して、最終的にクルマを動かす。

※注1:「ミニ四駆」はタミヤの登録商標です。

このように、製品は所定の目的に向かってエネルギーの形態を変換しているものと考えることができる。このとき、ある現象とある現象との間でエネルギー変換を行っているのが要素である。

図1には、電気自動車の他、コードレスクリーナー、風力発電、太陽光発電、エアコン、ロボットクリーナーに関して示しているが、同様の考え方で成り立っていることが分かる。エアコンの場合は、冷媒という物質が低圧気相⇒高圧気相⇒高圧液相⇒低圧液相⇒低圧気相とその物性を変化させながら(一種のエネルギー変換をして)循環することによって熱システムを構成している。この変換を担っているのが、圧縮機、凝縮器、膨張弁、蒸発器といった要素である。

エアコンを例に考える

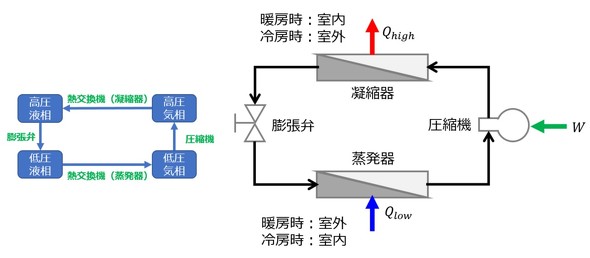

エアコンを例にもう少し詳しく考えてみる。図2にエアコンを構成する要素の流れを示す。

エアコンは、圧縮機を介してエネルギーを注入し、低温の熱源から高温の熱源に向かってエネルギーを移動させる。このとき、配管内部を流れる冷媒の相変化を利用することにより、高い熱効率を得ることができる。すなわち、圧縮機で低圧気相の低温の冷媒を高圧気相の高温の冷媒に変換する。高圧気相の冷媒は、凝縮器で外部に熱を放出(部屋を暖める)して、気相から液相になる。高圧液相の冷媒は、膨張弁で低圧液相の低温の冷媒に変換される。さらに、低圧液相の冷媒は、蒸発器で外部から熱を受けて(部屋を冷やす)、定圧気相の冷媒となり、圧縮機に送られて同じことを繰り返す。

部屋の温度調整は、圧縮機が送る冷媒の量を(圧縮機の回転数を変化させることにより)調整して行われる。一方、蒸発器は部屋の暖かい空気を取り入れ、冷媒を液相から気相に変換して、冷えた空気を部屋に戻し、凝縮器は部屋の冷えた空気を取り入れ、冷媒を気相から液相に変換して、暖まった空気を部屋に戻す。このとき、蒸発器、凝縮器に空気を送るのがファンである。

このように、要素の下にはサブ要素が存在する場合があるが、同様にモデリングしていけばよい。同じく、圧縮機はモーターにより駆動されるので、モーターは圧縮機のサブ要素となる。

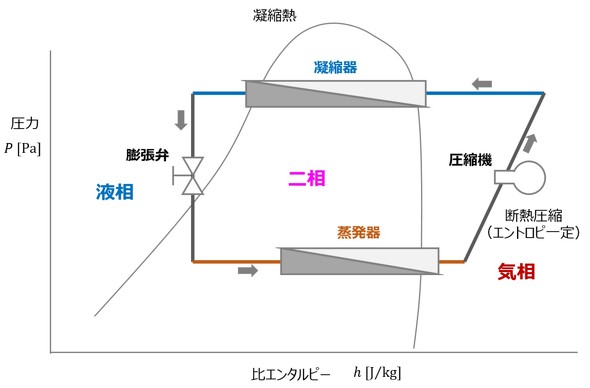

エアコンの各要素のモデリングは、連載第21回で説明した方法で行うことができ、各モデルのパラメーターはこれも同回で紹介した図3のモリエル線図から決められる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?