尿10滴から脳腫瘍を検知できる解析プラットフォームを開発:医療技術ニュース

名古屋大学と東京大学は、細胞外小胞の捕捉と細胞外小胞の膜タンパク質の検出を同時に行う解析プラットフォームを開発し、尿中細胞外小胞が脳腫瘍診断のバイオマーカーとして利用可能であることを明らかにした。

名古屋大学は2023年1月20日、細胞外小胞の捕捉と細胞外小胞の膜タンパク質の検出を同時に行う新しい解析プラットフォームを開発したと発表した。同プラットフォームを用いて尿10滴から捕捉した細胞外小胞の膜タンパク質の発現量が、脳腫瘍診断の新しいバイオマーカーとして利用可能であることを明らかにした。東京大学との共同研究による成果だ。

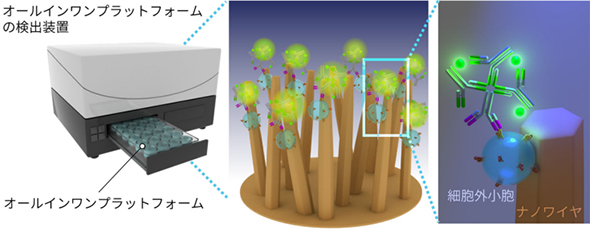

開発したプラットフォームは、尿中の細胞外小胞を効率良く捕捉するために、ウェルプレートの底面にナノスケールの棒(ナノワイヤ)を作製している。1台で細胞外小胞の捕捉から膜タンパク質の検出ができるオールインワンプラットフォームだ。

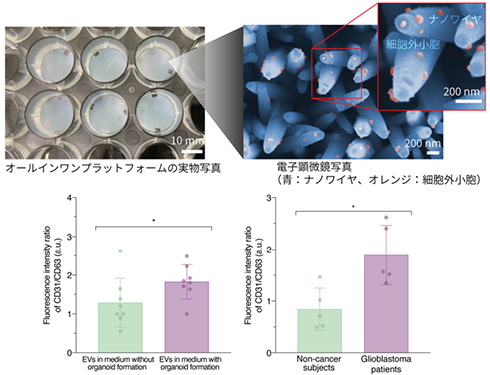

脳腫瘍診断のバイオマーカーとして尿中細胞外小胞を利用できるかを確認するために、脳腫瘍患者の腫瘍組織(オルガノイド)と脳腫瘍患者の尿を用いて、同プラットフォームで細胞外小胞の膜タンパク質を解析した。

その結果、オルガノイドを形成する細胞と形成しない細胞の培養液および脳腫瘍患者と非患者の尿では、それぞれ膜タンパク質の発現量が異なり、脳腫瘍細胞が放出する特徴的な細胞外小胞が尿中に存在することが示唆された。

(左下グラフ)オルガノイドが形成される細胞と形成されない細胞の細胞外小胞の発現量比(CD31/CD63)。(右下グラフ)非がん患者と脳腫瘍患者の尿中の細胞外小胞の発現量比(CD31/CD63)[クリックで拡大] 出所:名古屋大学

(左下グラフ)オルガノイドが形成される細胞と形成されない細胞の細胞外小胞の発現量比(CD31/CD63)。(右下グラフ)非がん患者と脳腫瘍患者の尿中の細胞外小胞の発現量比(CD31/CD63)[クリックで拡大] 出所:名古屋大学脳腫瘍は、神経症状が発現して初めて発見されることが多い。発見時には、手術で腫瘍を完全に取り除けないほど進行していることがある。血液や尿に含まれる細胞外小胞は、がんバイオマーカーなどへの活用が期待されている。尿は非侵襲的に採取できるものの、従来法では尿から多くの細胞外小胞を集められなかった。

今回の研究結果から、尿中の細胞外小胞が脳腫瘍のバイオマーカーとなり得る可能性が示された。他のがんについても、同プラットフォームを用いて膜タンパク質の発現量比を解析することで、早期発見できる可能性がある。

関連記事

指向性マイクロフィンガーによる触診技術を開発

指向性マイクロフィンガーによる触診技術を開発

立命館大学は、触覚センサーを集積し、人の指のような動作が可能なマイクロフィンガーによる触診技術を開発したと発表した。また、マイクロフィンガーの曲げ動作によって得られる指向性の有効性を確認した。 ビールの苦味成分が自律神経の活動を調整し、注意力を向上させることを確認

ビールの苦味成分が自律神経の活動を調整し、注意力を向上させることを確認

慶應義塾大学とキリンホールディングは、熟成ホップ由来苦味酸の単回摂取が、自律神経活動を調節し、注意力を向上させる機能があることを臨床試験で確認した。 細胞老化を促進し、寿命を制限するメカニズムを解明

細胞老化を促進し、寿命を制限するメカニズムを解明

東京大学は、出芽酵母を用いてrDNAの不安定化に関与している老化遺伝子を同定した。加齢に伴い転写伸長因子Spt4が増加し、リボソーム遺伝子上の非コードRNAの転写活性を増強することで、rDNAの不安定化と細胞老化を促進する。 ラベル素材メーカー大手の挑戦、自動運転や半導体向けのシートとモジュールを開発

ラベル素材メーカー大手の挑戦、自動運転や半導体向けのシートとモジュールを開発

ラベル素材メーカーのリンテックは、2022年に設立した「Welsurt」で、自動車の自動運転や半導体、介護業界向けソリューションの開発を進めている。 汗の成分を検出するファイバーを織り込んだ衣類用生地を開発

汗の成分を検出するファイバーを織り込んだ衣類用生地を開発

東北大学は、汗の中に含まれるナトリウムや尿酸などを高感度かつ選択的に検出し、モニタリングできる多機能ファイバーの生地を開発した。 全事業の研究技術開発機能を集約、メディカル事業も新拠点へ

全事業の研究技術開発機能を集約、メディカル事業も新拠点へ

日機装は、各事業の技術開発機能および知的財産管理などを集約して統括する「日機装技術研究所」を設立した。また、メディカル事業の技術開発拠点として、同研究所内に「メディカル技術センター」を開設した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

コーナーリンク