モデリングとは何か? 設計プロセスと製品設計を通して考える:1Dモデリングの勘所(1)(3/3 ページ)

事例3:性能のモデリング

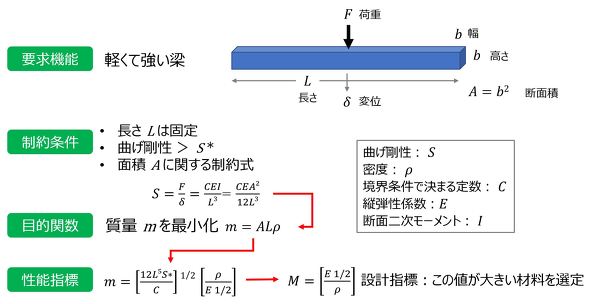

次に、“軽くて強い梁”を設計する問題について考える。ここで、梁の長さLは固定とし、断面は矩形(各辺の長さb)で、曲げ剛性がある目標値S*よりも大きいという制約条件の下に、質量を最小化する設計問題に置き換えると、図5のように定式化できる。最終的には、Mという設計指標(密度と縦弾性係数で表現)が導出でき、この値が大きい材料を選択することになる。このような手順を導入することにより、設計の早い段階で適切な材料選定を可能とする。

モデリングとは?

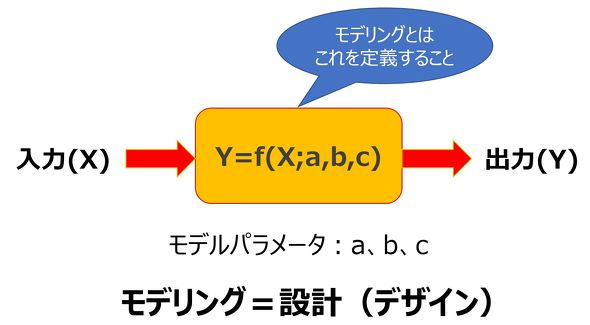

今回は、連載第1回ということで設計のプロセス、製品設計の構成を通してモデリングを考えた。これらを通して、モデリングとは設計(デザイン)そのものであることが理解できたのではないかと思う。すなわち、

モデリング=設計(デザイン)

と考えることができる。

また、モデリングとは、3つの事例で紹介したように、知りたいこと、すなわち、価値モデルでは製品の各要素の価値、コストモデルでは部品1個当たりのコスト、性能モデルでは“軽くて強い梁”を支配する指標を明確にして、これに向けて分かっている情報から知りたいことを予測する行為と考えることができる。すなわち、モデリングとは、図6に示すように、知りたいことを出力(Y)、分かっている情報を入力(X)として、両者の関係を定義する行為だと考えられる。

次回は、1Dモデリングとは? について、3つのモデリング、すなわち、0D、1D、3Dのすみ分け、1Dモデリングの基本となる1DCAEの考え方についてお話しする。 (次回へ続く)

筆者プロフィール:

大富浩一(https://1dcae.jp/profile/)

日本機械学会 設計研究会

本研究会では、“ものづくりをもっと良いものへ”を目指して、種々の活動を行っている。1Dモデリングはその活動の一つである。

- 研究会HP:https://1dcae.jp/

- 代表者アドレス:ohtomi@1dcae.jp

関連記事

なぜ今デライトデザインなのか? ものづくりの歴史も振り返りながら考える

なぜ今デライトデザインなのか? ものづくりの歴史も振り返りながら考える

「デライトデザイン」について解説する連載。第1回では「なぜ今デライトデザインなのか?」について、ものづくりの変遷を通して考え、これに関する問題提起と、その解決策として“価値づくり”なるものを提案する。この価値を生み出す考え方、手法こそがデライトデザインなのである。 デライトデザインとは? 3つのデザイン、類似の考え方を通して読み解く

デライトデザインとは? 3つのデザイン、類似の考え方を通して読み解く

「デライトデザイン」について解説する連載。第2回では、デライトデザインとは? について考える。まず、設計とデザインの違いについて触れ、ユーザーが製品に期待する3つの品質に基づくデザインの関係性にも言及する。さらにデライトデザインを実行する際に参考となる考え方や手法を紹介するとともに、DfXについて説明し、デライトデザインの実践に欠かせない要件を明確にする。 感性設計を基本とした常套的デライトデザインの方法

感性設計を基本とした常套的デライトデザインの方法

「デライトデザイン」について解説する連載。今回からデライトデザインの具体的な事例も交えながら理解を深めることとする。連載第3回では、デライトデザインの1つのアプローチとして、「感性設計」を基本とした常套的デライトデザインの方法について、ドライヤーを例に説明する。 「1DCAE」の考え方に基づくデライトデザイン

「1DCAE」の考え方に基づくデライトデザイン

「デライトデザイン」について解説する連載。連載第6回では、「1DCAE」によるデライトデザインについて詳しく紹介する。まず、1DCAEについて3つのデザインとの関係を含めて説明。次に、デライトデザインに1DCAEを適用する手順について事例を交えて解説する。最後に、技術者に依存するところの大きい価値創出を支援する考え方を取り上げる。 1DCAEの考え方によるカップのデライトデザイン

1DCAEの考え方によるカップのデライトデザイン

「デライトデザイン」について解説する連載。連載第7回では、リバース1DCAE⇒1DCAEのカップのデライトデザインへの適用手順を紹介。これにのっとって構造マップの作成、機能マップの考察を実施し、これらを受けて価値を抽出して、価値からアイデアを創出する。さらに、出てきたアイデアの1つについて具現化の方法を考える。 【総括】デライトの目指す先とその実現に向けて必要なこと

【総括】デライトの目指す先とその実現に向けて必要なこと

「デライトデザイン」について解説する連載。最終回となる連載第8回では、デライトの「価値」を生み出す2つの軸について考え、これに基づいて、いくつかの“デライトと思われている製品”の分析を試みる。そして、以上の検討を踏まえ、デライトデザインを実現するための方策を提案する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 製造業の情報を一元管理するDXプラットフォームの体験型施設を開設

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?