水晶体の混濁度や分光透過率を数秒で測定できるシステムを開発:医療技術ニュース

九州大学は、光を目に入射した時に現れる第4プルキンエ像を利用して、4秒程度で水晶体の混濁度や分光透過率を安全、簡便に測定できるシステムを開発した。白内障の診断をはじめ、水晶体関連の研究に貢献することが期待される。

九州大学は2020年10月9日、光を目に入射したときに現れる第4プルキンエ像を利用して、4秒程度で水晶体の混濁度や分光透過率を安全、簡便に測定できるシステムを開発したと発表した。この成果は、同大学大学院芸術工学研究院教授の樋口重和氏らと、Singapore Eye Research Instituteとの共同研究によるものだ。

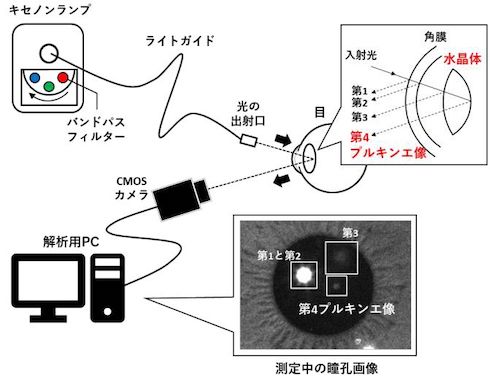

第4プルキンエ像は、眼球に光を入射した際に現れる水晶体後面からの反射像。今回開発したシステムは、複数の色(波長)の光を入射したときの第4プルキンエ像をCMOSカメラで撮像し、波長別の光学濃度(光が透過しない度合い)を測定する。

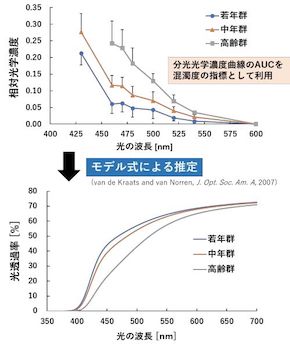

若年群、中年群、高齢群それぞれで測定した分光光学濃度の曲線下面積(AUC)を混濁度の指標とし、分光光学濃度からモデル式によって分光透過率を推定する。

同システムの構成は、光を照射する光源装置とプルキンエ像を取得するための撮像素子、解析用パソコンと非常にシンプルだ。将来的には持ち運びできる小型デバイスの開発にもつながる可能性がある。また、同システムは水晶体の混濁度に加え、分光特性も評価できるため、白内障の診断をはじめ、水晶体関連の研究に貢献することが期待される。

目の中の水晶体は、加齢に伴い混濁していき、光の透過率が低下する。水晶体の混濁度やどの波長の光をどれだけ通すのかという分光透過率は、白内障や視覚、色覚研究に役立つと考えられているが、これらを生体において簡便かつ同時に測定できる方法はこれまで開発されていなかった。

- 先天性の「足の臭い」、長島型掌蹠角化症の原因菌と有効治療法を発表

- ナノイー技術で花粉症状を緩和、パナソニックがヒト臨床試験で実証

- 赤色レーザーダイオードで光合成速度が最大2割向上、植物工場での活用へ

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

- 早期乳がんに対する根治的重粒子線治療の有効性と安全性を確認

- すい臓がんの進行を抑制する遺伝子候補を発見

- 可食材料のみで構成した飲み込み型カプセルセンサーを開発

- 血液検査で認知症の予兆をキャッチする技術を開発

- 「週1回のチーズ」で認知症リスクが低下、明治らが1万人超の追跡調査で解明

関連記事

眼底の約80%の領域と断層画像を1台で撮影できるレーザー検眼鏡を発売

眼底の約80%の領域と断層画像を1台で撮影できるレーザー検眼鏡を発売

ニコン子会社のOptosは、眼底の約80%の領域を1回で撮影可能で、その領域の断層画像も取得できる、SS-OCT付き超広角走査型レーザー検眼鏡「Silverstone」を開発した。 超広角眼底3次元撮影を可能にする波長掃引式光干渉断層計を発売

超広角眼底3次元撮影を可能にする波長掃引式光干渉断層計を発売

キヤノンが、スキャン幅約23mm、深さ約5.3mmの超広角OCT画像を撮影できるSS-OCTの新製品「OCT-S1」を発表した。硝子体から網膜、脈絡膜、強膜境界部までの広範囲を一度の撮影で高精細に画像化できる。 ハイドロゲルを用いた長期埋め込み可能な人工硝子体を開発

ハイドロゲルを用いた長期埋め込み可能な人工硝子体を開発

東京大学は、長期埋め込みが可能な人工硝子体の開発に成功したと発表した。液状のまま眼の中に注入でき、内部で速やかにゲル化するハイドロゲル材料を作製して、動物モデルでその安全性を確認した。 どこでも気軽に眼底網膜像を自分で撮影、小型眼底カメラシステムを開発

どこでも気軽に眼底網膜像を自分で撮影、小型眼底カメラシステムを開発

奈良先端科学技術大学院大学は、高速ビジョンと近赤外光を用いて、1人で眼底網膜像を撮影できる新しい小型眼底カメラシステムを開発した。今後、どこでも気軽に眼病や生活習慣病をチェックできるヘルスケア機器として、実用化を目指す。 AIが眼底写真による眼の病気診断を支援、眼科医の負担軽減

AIが眼底写真による眼の病気診断を支援、眼科医の負担軽減

オウケイウェイヴと診エテック、慶應義塾大学は、眼科疾患の診断を支援するAIスクリーニングプログラムの開発を進めている。同プログラムを、眼科医師の業務負担軽減や、眼科のない自治体での診断に活用する。 AIの活用により、網膜の広角画像から網膜剥離判定AUC98%を達成

AIの活用により、網膜の広角画像から網膜剥離判定AUC98%を達成

Ristは、ツカザキ病院眼科と提携し、広角眼底画像を用いたAIによる網膜剥離判定でAUC98%の精度を達成した。網膜の広角画像から網膜剥離眼と正常眼を判別する取り組みを実施し、臨床上有用な高い精度を得た。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

- 先天性の「足の臭い」、長島型掌蹠角化症の原因菌と有効治療法を発表

- 画像データで測定できる小型尿分析器を開発、設置面積は約3分の2

- 赤色レーザーダイオードで光合成速度が最大2割向上、植物工場での活用へ

- 心不全患者向けアプリ、在宅で食事やセルフケアも支援

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

- 錠剤内部を透視するNIR検査装置を開発、1時間当たり最大25万錠を処理

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 15種類の肌悩みを解析するAI技術を肌測定アプリに提供

- 医薬品の安定供給へ、東和薬品と大塚製薬が戦略的協業を開始

- ウシ由来の組織再生型靱帯で膝を切らずに再建、2028年実装目指す

コーナーリンク

上:測定した分光光学濃度、下:分光光学濃度から推定した分光透過率 出典:九州大学

上:測定した分光光学濃度、下:分光光学濃度から推定した分光透過率 出典:九州大学