どこでも気軽に眼底網膜像を自分で撮影、小型眼底カメラシステムを開発:医療機器ニュース

奈良先端科学技術大学院大学は、高速ビジョンと近赤外光を用いて、1人で眼底網膜像を撮影できる新しい小型眼底カメラシステムを開発した。今後、どこでも気軽に眼病や生活習慣病をチェックできるヘルスケア機器として、実用化を目指す。

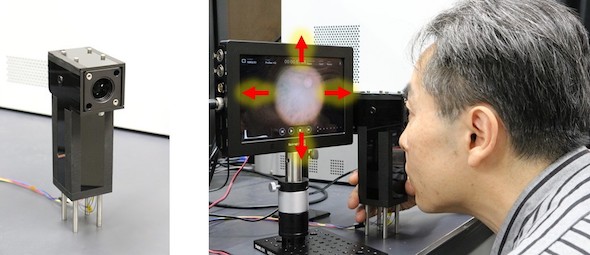

奈良先端科学技術大学院大学は2018年6月18日、画像処理装置の高速ビジョンと近赤外光を用いて、1人で眼底網膜像を撮影できる新しい小型眼底カメラシステムを開発したと発表した。同大学院大学先端科学技術研究科 教授の太田淳氏らと東京大学との共同研究による成果だ。

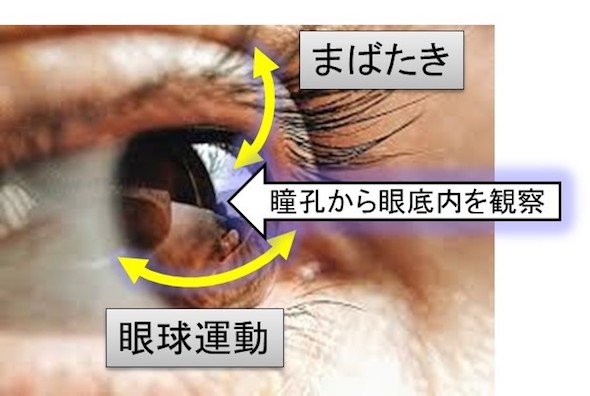

同システムは、1秒に1000枚の画像を撮像できる高速ビジョン技術により、高速で微動する眼球を追尾(トラッキング)する。また、眼底像を得るには眼底に十分な強度の光を届けられる近赤外光を用いる。近赤外光はまぶしくないため、眼に負担をかけない。

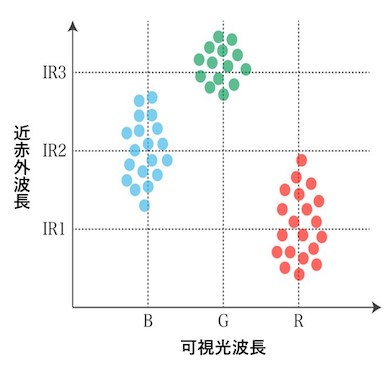

近赤外光照明のため得られる画像は白黒となるが、ナノルクスが開発した3波長近赤外光からカラー画像を再現する技術で、その画像をカラーで表示できる。

眼底網膜は、身体の外から血管の様子を詳細に観察できる唯一の場所であり、眼の疾患だけでなく、高血圧、動脈硬化などの診断にも用いられる。眼底網膜像を自宅にいながら1人で撮影できる同システムは、生活習慣病の予防などパーソナルヘルスケアへの応用が期待できる。また、眼底網膜像をインターネット経由で医師に送って遠隔診断してもらうなど、眼病が多いといわれる開発途上国での活用といった展開も想定される。

同システムは、現在、未承認医療機器であるため、販売や授与はできない。今後、スマートフォンのアタッチメントとするなど小型化を進め、どこでも気軽に眼病や生活習慣病をチェックできるヘルスケア機器として、実用化を目指す。

可視光と近赤外線との相関を利用し、3つの異なる近赤外線波長で画像を撮り、青緑赤の三原色に対応させることによって、近赤外線でもカラー画像を得られる(ナノルクス社ホームページの図を基に作成)。(クリックで拡大) 出典:奈良先端科学技術大学院大学

可視光と近赤外線との相関を利用し、3つの異なる近赤外線波長で画像を撮り、青緑赤の三原色に対応させることによって、近赤外線でもカラー画像を得られる(ナノルクス社ホームページの図を基に作成)。(クリックで拡大) 出典:奈良先端科学技術大学院大学- ウシ由来の組織再生型靱帯で膝を切らずに再建、2028年実装目指す

- 血液凝固を約5分に短縮する真空採血管を発売、検査を迅速化

- 子どもの顎発育をサポートする拡大装置を開発、矯正中でも違和感なく

- コンタクトをつけるだけで眼圧を測定、緑内障の早期発見へ

- CT画像上で脳脊髄液腔を抽出する診断支援AI技術を開発

- ロレアルが光技術を応用した赤外線ヘアアイロンとLEDマスクを発表

- のみ込む音をセンサーとAIで検知、高齢者の窒息防止へ

- アステラス製薬がヒト型ロボットによる細胞培養の自動化に向け、技術指定を取得

- 汗中乳酸をモニタリングするウェアラブルデバイスを開発

- パーキンソン病などの集束超音波治療がMRIと併用可能に

関連記事

過敏性腸症候群のメカニズム解明へ、腹痛時の自律神経活動をスマホのカメラで測定

過敏性腸症候群のメカニズム解明へ、腹痛時の自律神経活動をスマホのカメラで測定

東北大学大学院医学系研究科の福土審教授らは、同情報科学研究科との異分野連携により、腹痛時の自律神経活動を測定、記録できるiPhoneアプリ「おなかナビ」を開発した。また同アプリを用いた過敏性腸症候群の神経活動調査を開始した。 不眠症治療用スマートフォンアプリの臨床試験を開始

不眠症治療用スマートフォンアプリの臨床試験を開始

サスメドは、DeSCヘルスケアとともに、非薬物療法である認知行動療法に基づいた不眠症治療用スマートフォンアプリの臨床試験を開始すると発表した。 ICT健康機器とヘルスケア関連アプリの連携を開始

ICT健康機器とヘルスケア関連アプリの連携を開始

エー・アンド・デイは、メディエイドと健康管理事業での協業を開始した。エー・アンド・デイ製のICT健康機器とメディエイドのアプリケーションとの連携を本格化する。 歩くだけで毎月200円もうかるヘルスケアアプリ、ただしNTTドコモ限定

歩くだけで毎月200円もうかるヘルスケアアプリ、ただしNTTドコモ限定

NTTドコモとドコモ・ヘルスケアが、ヘルスケア関連のスマートフォンアプリを1パッケージで提供する「dヘルスケアパック」とその中核アプリとなる「歩いてオトク」について説明。歩いてオトクは毎日7000歩以上歩くとdポイントが500ポイント得られる。利用料の月額300円を差し引いても200円相当もうかることになる。 スマートフォンやタブレットで医用画像を手軽に閲覧、東大がアプリを開発

スマートフォンやタブレットで医用画像を手軽に閲覧、東大がアプリを開発

東京大学は、スマートフォンやタブレットコンピュータでCT、MRI、レントゲンX線検査などの医用画像を閲覧できるアプリケーションを開発し、Kompathから無料でリリースしたと発表した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

コーナーリンク

目の動きと眼底観察。瞳孔から眼底内を観察するためには、高速に動く目をトラッキングする必要がある。 出典:奈良先端科学技術大学院大学

目の動きと眼底観察。瞳孔から眼底内を観察するためには、高速に動く目をトラッキングする必要がある。 出典:奈良先端科学技術大学院大学