重希土類フリーでネオジム使用量半減の車載モーター用磁石、トヨタが開発:電気自動車(2/2 ページ)

「世界初」の理由

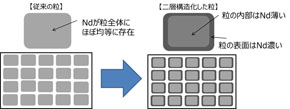

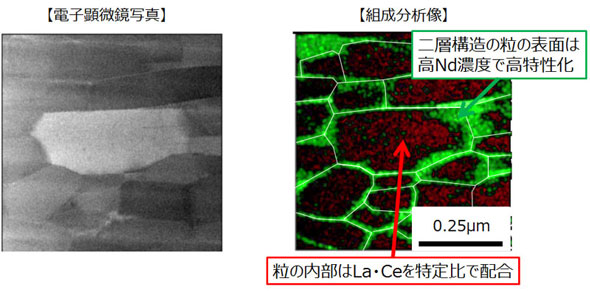

ホンダとトヨタ自動車のネオジム磁石が異なるのは、ネオジムの使用量だ。トヨタ自動車は、磁石の粒の表面と内部でネオジム濃度に差をつけた2層構造とすることでネオジムの使用量を減らした。従来の磁石はネオジムが粒全体に均等に分布していたが、熱処理によって粒の表面のネオジム濃度を高め、粒内部の濃度を下げる。これにより、ネオジムの使用量を低減しながら効率的に使用する。

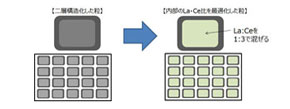

ネオジムの濃度を下げた磁石の粒内部には、軽希土類のランタンとセリウムを1対3で混ぜた代替材料を用いる。一般に軽希土類は磁石の特性を低下させるが、特定の比率であれば耐熱性や保磁力を維持できることが分かった。ランタンとセリウムはネオジムの採掘で同時に調達することができ、産出量が豊富で材料コストが10分の1〜20分の1に下げられる。

軽希土類の採用によって材料ベースではコスト低減が見込まれるものの、生産プロセスのコストが現時点では見積もれていないとし、部品単位でのコスト低減効果については言及しなかった。「生産プロセスの“泣き所”となるのは、ネオジムの2層構造や磁石の微細な組織を安定して量産することだろう。関心のある磁石メーカーには相談していきたい」(トヨタ自動車 先進技術開発カンパニー 先端材料技術部 第5特命グループ長の庄司哲也氏)。

ネオジムが足りなくなる

各国の規制や政府の後押しにより、自動車メーカー各社は電動車の投入を加速させる。トヨタ自動車は2030年に電動車(ハイブリッド車やプラグインハイブリッド車、電気自動車、燃料電池車)の販売を550万台、このうち電気自動車と燃料電池車で100万台をカバーする目標を立てている。

電動車の普及により、モーター用磁石の原料の3割を占めるネオジムの需要も大幅に増える。「最も楽観的な予測でも2025年には現在の使用量を上回り、ネオジムの供給は不足する。2035年にはさらに不足する」(庄司氏)とし、重希土類だけでなくネオジムの使用量削減が重要だと訴えた。

関連記事

世界初の重希土類不使用の駆動用モーター、新型「フリード」に搭載

世界初の重希土類不使用の駆動用モーター、新型「フリード」に搭載

ホンダと大同特殊鋼は、ハイブリッド車の駆動用モーター向けに重希土類不使用の熱間加工ネオジム磁石を開発し、2016年秋発売のミニバン「フリード」の新モデルに搭載する。重希土類を一切使用しないネオジム磁石の実用化は「世界初」(ホンダ)だ。 どうしても「フリードHV」に4WDを設定したかったホンダが工夫したこと

どうしても「フリードHV」に4WDを設定したかったホンダが工夫したこと

ホンダは、5ナンバーミニバン「フリード」をフルモデルチェンジして発表した。2008年に発売して以来初めての全面改良となる。3列シートのフリードと、派生車種「フリード スパイク」の後継となる2列シートの「フリード+(プラス)」を用意した。また、5ナンバーミニバンとして初めてハイブリッドモデルに4WD(四輪駆動車)を設定した。 「新しいホンダ」は2030年に自動車販売の7割を電動車両へ

「新しいホンダ」は2030年に自動車販売の7割を電動車両へ

ホンダは東京都内で会見を開き、同社社長の八郷隆弘氏が中長期的な四輪事業の方向性などについて説明した。世界戦略車を中心にホンダらしい製品を投入していくため、開発/生産体制を見直す。また2030年には、プラグインハイブリッド車やハイブリッド車、燃料電池車、電気自動車といった電動車両の販売比率を7割弱まで引き上げる方針だ。 2030年に550万台の電動化戦略掲げるトヨタ、「異次元の構えが不可欠」

2030年に550万台の電動化戦略掲げるトヨタ、「異次元の構えが不可欠」

トヨタ自動車は、2030年に向けた電動化戦略を発表した。同年までにトヨタ自動車単独での販売台数をHVとPHVが450万台、EVとFCVが100万台とし電動車合計で550万台を見込む。 トヨタは電気自動車「eQ」で何を反省したか、今後に何を生かすのか

トヨタは電気自動車「eQ」で何を反省したか、今後に何を生かすのか

「ハイブリッド車で20年間培ってきた要素技術が、EV開発での競争力の源泉になる」と繰り返し説明してきたトヨタ自動車。2017年11月27日に開催した技術説明会で、あらためて電動化に対する取り組みを語った。 車載用“角形”電池でもトップに、パナソニックがトヨタの電池パートナーに名乗り

車載用“角形”電池でもトップに、パナソニックがトヨタの電池パートナーに名乗り

トヨタ自動車とパナソニックは、車載用バッテリーについて協業の可能性を検討する。両社で高性能リチウムイオン電池や全固体電池を開発する。パナソニックはテスラに供給する円筒形だけではなく角形でも車載用電池で業界ナンバーワンを目指す。トヨタ自動車は2030年までに電動車の販売を2016年比3.7倍に増やしていく中で、パナソニックと協力して電池の競争力向上と安定供給を実現していく。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- SDVのトップを快走するパナソニックオート、オープンソース活動が原動力に

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- タツノと関電工がEVバス充電インフラ分野で業務提携を締結

- T2の自動運転トラックによるV2N通信の実証実験をスタート

- 横浜市で自動運転バスの走行支援および車両遠隔監視を検証

- マツダの新色「ネイビーブルーマイカ」は色味や質感の表現と明暗差の出し方を両立

- サザンに出てくる“Harbour”で「LOOKOUT」な夜間航行を試す

- AUTOSARのコアパートナーにファーウェイが入りフォードが抜ける意味

コーナーリンク