抗がん剤が細胞に与える効果を無標識で検出、機械学習で識別精度92%:医療技術ニュース

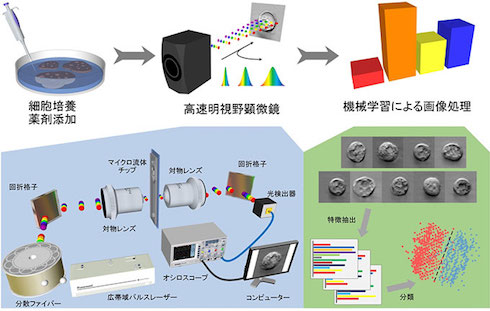

東京大学は、高速で流れる多数の細胞を無標識で連続撮影し、それを機械学習によって分類することで、抗がん剤によって生じたがん細胞の形態変化を高精度に検出することに成功した。

東京大学は2017年9月29日、高速明視野顕微鏡を用いて、高速で流れる多数の細胞を無標識で連続撮影し、それを機械学習で分類することで、抗がん剤によって生じたがん細胞の形態変化を高精度に検出することに成功したと発表した。同大学大学院 理学系研究科 教授の合田圭介氏らの研究チームによるもので、成果は同日、英科学誌「Scientific Reports」電子版で公開された。

薬剤応答の評価技術は、細胞に蛍光標識をして解析するハイコンテント・スクリーニングが、近年注目を集めている。しかし、蛍光標識を用いる際は、試料準備に多大な時間を要し、細胞の内側の分子に標識する場合は遺伝子組み換えも必要だった。

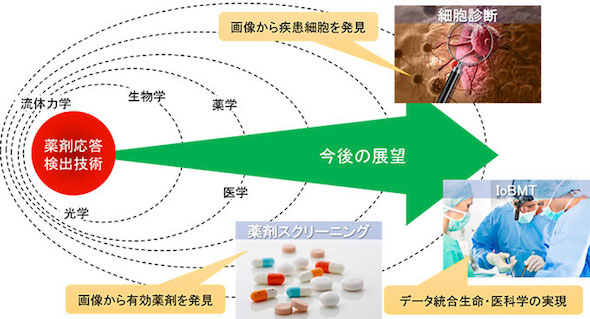

今回発表した薬剤応答検出技術は、薬剤応答の評価を無標識でできるため、新しい薬剤スクリーニングや細胞診断の方法、データ統合生命・医科学としてのIoBMT(Internet of Bio-Medical Things)への展開が期待される。また、細胞診断への応用により、治療モニタリングなど臨床応用への展開も想定されるという。

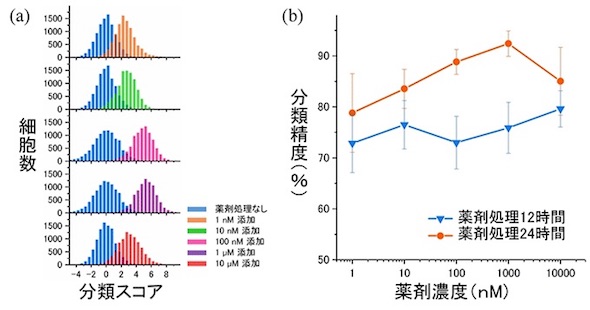

同研究で確立したのは、抗がん剤によってがん細胞に生じた形態変化を、無標識の透過画像から高速かつ高精度に検出する技術だ。これを検証するため、乳がん由来のがん細胞(MCF-7)に抗がん剤として利用される「パクリタキセル」を異なる濃度で添加し、12時間および24時間作用させた。そして、マイクロ流体チップを用いて細胞を高速で流し(毎秒約10m)、高速明視野顕微鏡を用いて、毎秒1万細胞の高スループットでサンプル内の全細胞を撮影した。

この大量の画像を機械学習によって形態分類し、細胞の画像から500種類以上の特徴量(形や質感など)を抽出。人でも見分けの難しいわずかな形態変化を検出した。抗がん剤を作用させたがん細胞と作用させていないがん細胞については、92%の精度で区別できた。また、薬剤濃度によって分類精度が推移するという結果も得られ、同技術が細胞の薬剤応答性評価に利用できることが示された。

- 新型コロナ向け「ワクチン接種パッチ」の実用化へ前進、自己接種も可能に

- なぜPM2.5で花粉症がひどくなる? スズと粘液の反応によるメカニズムを発見

- 先天性の「足の臭い」、長島型掌蹠角化症の原因菌と有効治療法を発表

- ナノイー技術で花粉症状を緩和、パナソニックがヒト臨床試験で実証

- 赤色レーザーダイオードで光合成速度が最大2割向上、植物工場での活用へ

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

- 早期乳がんに対する根治的重粒子線治療の有効性と安全性を確認

- すい臓がんの進行を抑制する遺伝子候補を発見

- 可食材料のみで構成した飲み込み型カプセルセンサーを開発

関連記事

心臓での抗がん剤の副作用を再現、微細加工技術応用のマイクロ流体デバイスで

心臓での抗がん剤の副作用を再現、微細加工技術応用のマイクロ流体デバイスで

京都大学は、微細加工技術を駆使した生体外ヒトモデル「Body on a Chip」の開発に成功した。患者や健常者、実験動物などに頼ることなく、薬の効能・効果や毒性を評価できる。 多様な細胞環境を集積したナノハイブリッドデバイスを開発

多様な細胞環境を集積したナノハイブリッドデバイスを開発

京都大学は、マイクロ流体デバイスとナノファイバーの技術を統合したデバイスを開発し、1枚のプレート上に多様な細胞環境を再現することに成功した。また、多様なサンプルの中から、細胞にとって最適な環境を効率的に同定する方法も開発した。 細胞凝集体の中に栄養や酸素を供給できる血管網、組織培養に展開可能

細胞凝集体の中に栄養や酸素を供給できる血管網、組織培養に展開可能

京都大学は、培養した組織の中に毛細血管状の管を通し、血流を模した流れによって栄養や酸素を供給できるマイクロ流体デバイスを開発した。これまで困難だった組織培養や、長期の組織観察に展開可能だという。 超解像イメージングで生きた細胞の光エネルギー伝達を可視化

超解像イメージングで生きた細胞の光エネルギー伝達を可視化

理化学研究所は、生細胞超解像・高速イメージングによって、生きた植物細胞内に存在する葉緑体内での「光エネルギー伝達」の様子を可視化することに成功した。この成果は生きた細胞の活動を超解像・高速で継時観察する解析法の基盤になるという。 エンジン燃料噴射や細胞崩壊を撮影できるISO16000の超速度ビデオカメラ

エンジン燃料噴射や細胞崩壊を撮影できるISO16000の超速度ビデオカメラ

島津製作所がISO16000の超高感度と1000万コマ/秒の超高速に対応したビデオカメラを発売する。ISO16000の超高感度撮影が可能になったことで、エンジン燃料噴射や細胞崩壊など微細領域の観察が可能となった。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

- 新型コロナ向け「ワクチン接種パッチ」の実用化へ前進、自己接種も可能に

- なぜPM2.5で花粉症がひどくなる? スズと粘液の反応によるメカニズムを発見

- 錠剤内部を透視するNIR検査装置を開発、1時間当たり最大25万錠を処理

- 対象所見を10種類に拡充した胸部単純X線画像病変検出ソフトの提供を開始

- 画像データで測定できる小型尿分析器を開発、設置面積は約3分の2

- 先天性の「足の臭い」、長島型掌蹠角化症の原因菌と有効治療法を発表

- 赤色レーザーダイオードで光合成速度が最大2割向上、植物工場での活用へ

- 心不全患者向けアプリ、在宅で食事やセルフケアも支援

- 15種類の肌悩みを解析するAI技術を肌測定アプリに提供

- オリンパスが八王子に本社を移転、全ての事業機能を集約したグローバル本社へ

コーナーリンク

よく読まれている編集記者コラム