ペン書きの“点”を識別タグに、NECの画像認識技術「マイドット」:製造業IoT(2/2 ページ)

実用化に向けた4つのポイント

マイドットの実用化を進めていく上で重要なポイントが4つある。1つ目は、マイドットのランダムな粒子が作り出す微細な模様が、どの程度“唯一無二”なのかだ。手書きのドットだけでなく、機械を使って同じ筆圧で書き続けたドットであっても、全く同じ微細な模様ができてしまわないようでなければ、識別タグとして利用することは難しい。

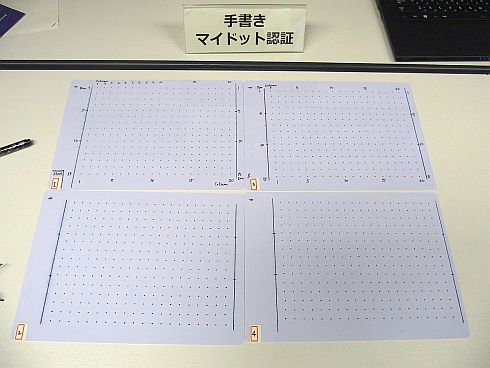

会見では、手書きの1200点のドットを個別識別できるデモを披露して問題のないことを示した。さらに、石山氏は「機械で書いた約1万点のドットについても個別識別できることを確認している。手動でも機械でも、ドットのインク内の粒子が作り出す微細な模様を同じにすることはかなり難しい。実験で確認してはいないが、数十万点レベルまで個別識別が可能ではないかと見ている」と説明する。

2つ目は、マイドットの識別速度だ。石山氏は「使用するコンピュータの処理能力に依存する。デスクトップPCであれば、1000点のマイドットのデータベースから1点のマイドットを識別するのに1秒かかる。クラウドの処理能力を利用できるなら、1万点から1点の識別を1秒で完了できる」と語る。なお、手書きの1200点のドットを個別識別するデモでは、ノートPCを使っていたこともあり1点の識別に2秒弱かかっていた。

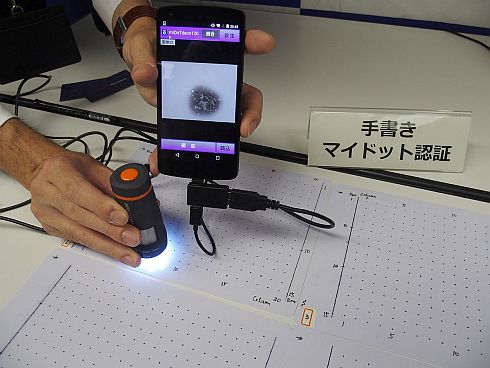

3つ目は、マイドットの撮影/識別の手軽さだ。今回の発表では、マイドットの撮影/識別に用いるカメラとして、市販の顕微鏡カメラを用いていた。これらの顕微鏡カメラは、イメージセンサーの画素数はVGA(640×480画素)レベルだが、10〜50/100倍のマクロズームが可能なレンズを備えている。

このように直径数mmの微粒子による微細な模様であればスマートフォンでも識別できるようになる。ただし「サイズが大きくなれば手書きしづらくなり、利便性がバーコードと変わらなくなる可能性もある」(説明員)という(クリックで拡大)

このように直径数mmの微粒子による微細な模様であればスマートフォンでも識別できるようになる。ただし「サイズが大きくなれば手書きしづらくなり、利便性がバーコードと変わらなくなる可能性もある」(説明員)という(クリックで拡大)しかし実用面で言えば、多くの人が所有するカメラデバイスであるスマートフォンで撮影/識別できる方がより手軽さを高められる。「スマートフォンのカメラのレンズではマクロ性能が不足しているため、現時点では顕微鏡カメラが必要だ。しかし、ドットの直径を数mm程度まで大きくすれば、既に相当な画素数になっているスマートフォンのカメラの性能をそのまま生かせるようになる」(NECの説明員)という。

4つ目はセキュリティになる。会見では、スマートロックに対応する鍵としてマイドットを利用するデモを披露していたが、微細な模様を簡単に複製できるようでは、安全な識別タグとして利用することは難しい。石山氏は「通常のコピー機では微細な模様を再現できないので、一定レベルのセキュリティは確保できる」と述べている。

関連記事

「AIの社会実装でダントツをリード」、NECが研究開発戦略を発表

「AIの社会実装でダントツをリード」、NECが研究開発戦略を発表

NECは、研究開発拠点を集積する玉川事業場において、人工知能(AI)やICT(情報通信技術)、セキュリティなどを中核とする研究開発戦略について説明。「実世界理解に基づく社会ソリューション向けAIで、ダントツをリードしたい」(同社の中央研究所担当の執行役員を務める西原基夫氏)という。 世界一の実力を動画でも証明、NECが顔認証技術をアピール

世界一の実力を動画でも証明、NECが顔認証技術をアピール

NECは、「CeBIT 2017」において、動画に対してリアルタイムで高精度に顔認証できる技術を披露した。米国国立標準技術研究所(NIST)の動画顔認証技術のベンチマークテスト(FIVE)で第1位を獲得した技術である。 NECが中堅・中小企業向けに顔認証技術を展開、3年で100億円の販売目指す

NECが中堅・中小企業向けに顔認証技術を展開、3年で100億円の販売目指す

NECは、SMB市場向け顔認証ソリューション事業を強化する。ソリューションパートナーとのアライアンスプログラムの新設、全国の販売パートナーに対する支援体制の強化、顔認証関連製品のラインアップ強化を行う。 NECが福島で実証中の「物体指紋認証」とは、プリント基板を横から見ると……

NECが福島で実証中の「物体指紋認証」とは、プリント基板を横から見ると……

NECは、「第27回 設計・製造ソリューション展(DMS2016)」において、「ものづくり見える化ソリューション」の1つである「物体指紋認証による個体識別」のデモンストレーションを披露した。 気分は「ツケといて」、顔認証で商品決済、NECが大規模実験

気分は「ツケといて」、顔認証で商品決済、NECが大規模実験

NECが顔認証を活用した決済サービスの実証実験を、同社本社ビル(東京都港区)売店にて行う。情報登録者ならば、キャッシュレス・カードレスでの商品購入が可能だ。 自然な動作で耳穴生体認証、NECが開発

自然な動作で耳穴生体認証、NECが開発

NECが耳の反響特性を利用した生体認証技術を開発した。音楽を聞くような動作での認証が可能で、作業や移動中の認証も行える。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売

- 汎用のER電池とサイズ互換がある全固体電池モジュール、出力電圧も3.6Vに変換

- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断

コーナーリンク