日本の製造業が集結した「CeBIT 2017」ジャパン・パビリオン見聞記:CeBIT 2017(3/3 ページ)

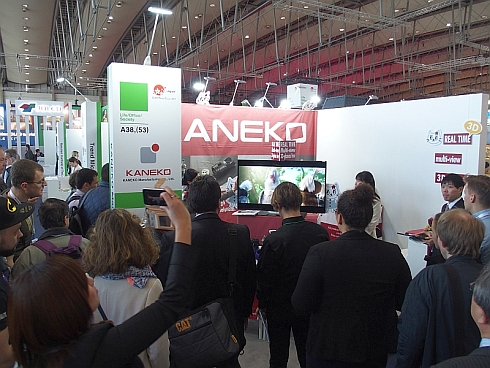

注目を集めた「多視点裸眼3D内視鏡システム」

ここからはホール4のLife/Office/SocietyとElementの両ゾーンの展示を紹介する。注目を集めていたのが金子製作所だ。リアルタイムで表示できる「多視点裸眼3D内視鏡システム」は、3Dメガネなしで、モニターの前方150度の範囲にいる人々に3D映像を見せることができる。レンチキュラー方式の3Dディスプレイを使用しているが、最も重要なのは3D表示に必要なデータをリアルタイムで作り込むアルゴリズムを核とした3Dモジュールだという。

Elementゾーンには、アルプス電気、TDK、村田製作所、ロームといった日本を代表する半導体/電子部品メーカーが出展していた。

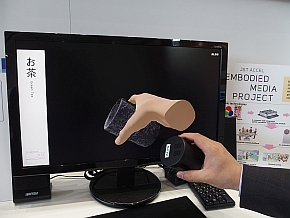

アルプス電気の展示(左)。センサーとモーターにより、さまざまな液体をコップに入れたり出したりする感触を体験できる。TDKはIoTに必要な超小型のBluetooth通信モジュールや電源モジュールを展示(右)(クリックで拡大)

アルプス電気の展示(左)。センサーとモーターにより、さまざまな液体をコップに入れたり出したりする感触を体験できる。TDKはIoTに必要な超小型のBluetooth通信モジュールや電源モジュールを展示(右)(クリックで拡大)

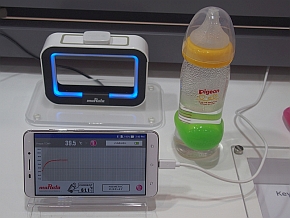

村田製作所は隠し玉の初展示を公開(左)。哺乳瓶のミルクを最適な温度(展示では39.5℃)になるタイミングを知らせる「スマートミルクプロジェクト」だ。ベビー用品で知られるピジョンの協力を得ている。ロームは、ドイツのコイルメーカーであるウルトエレクトロニクスと開発したワイヤレス給電の開発キットを展示した(右)。欧州で限定販売されている製品になる(クリックで拡大)

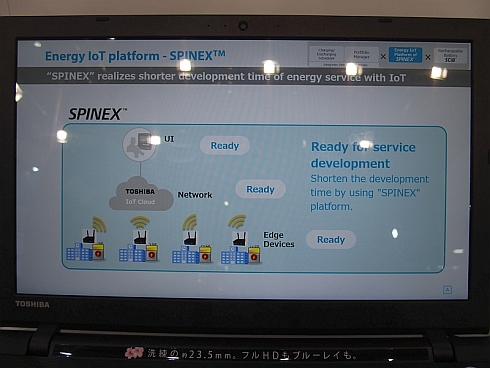

村田製作所は隠し玉の初展示を公開(左)。哺乳瓶のミルクを最適な温度(展示では39.5℃)になるタイミングを知らせる「スマートミルクプロジェクト」だ。ベビー用品で知られるピジョンの協力を得ている。ロームは、ドイツのコイルメーカーであるウルトエレクトロニクスと開発したワイヤレス給電の開発キットを展示した(右)。欧州で限定販売されている製品になる(クリックで拡大)東芝はIoTプラットフォーム「SPINEX」をアピールした。事例の1つとなるのが、蓄電池を活用した分散電源への適用事例になる。再生可能エネルギーの最大の課題は、その発電量が不安定なことだ。そこで、分散している電源をITでつなげて電力を融通する「Virtual Power Plant」にすれば課題解決につなげられる。

2016年後半には、横浜市、東京電力と協力して、横浜市内の18の小学校に容量10kWhの充電池「SCiB」を設置。緊急用の電力を維持しつつ、電力取引市場を予測して売買電を行う実証実験を実施。そのITインフラになったのがSPINEXだ。

自動運転技術を中心に出展した三菱電機だが、展示ブースの一部を使って、スマートファクトリーのオープンプラットフォーム「FA-ITオープンプラットフォーム」を展示した。ホール12ではファナックが、同じくスマートファクトリーのオープンプラットフォームである「Field System」を展示していたので、ジャパン・パビリオンの端と端で、日本を代表するスマートファクトリーのオープンプラットフォームが展開されていたわけだ。

関連記事

CeBIT 2017が日本の製造業に残したもの

CeBIT 2017が日本の製造業に残したもの

製造業の産業構造を大きく変えるといわれている「第4次産業革命」。本連載では、第4次産業革命で起きていることや、必要となることについてお伝えしています。第12回となる今回は、第4次産業革命に関連してさまざまな動きがあったドイツの「CeBIT 2017」の動向についてまとめます。 CeBIT 2017を盛大な打ち上げ花火で終わらせないために

CeBIT 2017を盛大な打ち上げ花火で終わらせないために

確かに盛り上がりましたが、次につなげなければ意味はありません。 日独で第4次産業革命に向けた「ハノーバー宣言」採択、9項目で協力へ

日独で第4次産業革命に向けた「ハノーバー宣言」採択、9項目で協力へ

日本政府とドイツ連邦政府は2016年に次官級で締結した「IoT・インダストリー4.0協力に関する共同声明」を、閣僚級へと格上げし、9項目における協力を進める「ハノーバー宣言」を採択した。開催中のドイツのIT国際見本市「CeBIT」で発表した。 日本が描く産業の未来像「Connected Industries」、世界に発信へ

日本が描く産業の未来像「Connected Industries」、世界に発信へ

日本政府は、ドイツの「インダストリー4.0」、フランスでの「産業の未来」などに当たる、政府主導の将来の産業コンセプトとして「Connected Industries(つながる産業)」を発表。今後、同コンセプトを軸に各種施策を進めていく。 日欧でデータ取引市場の枠組み作りへ、推進団体の連携も

日欧でデータ取引市場の枠組み作りへ、推進団体の連携も

日本政府は欧州委員会とデータ流通経済の確立に向けた対話の強化などを含む共同声明を発表した。開催中のドイツのIT国際見本市「CeBIT」で行われた会談を受けてのもの。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

コーナーリンク