モデリングを成功させるために――持続可能なモデリングを目指して:プロジェクトを成功させるモデリングの極意(6)(9/9 ページ)

成功体験が重要

第5回で紹介したように、失敗原因の1つとして「成功体験がない」を挙げることができます。そこで、育成においては成功体験を積みかねることが重要となります。しかし座学などでは、どうしても予定調和的な成功体験、つまり初めから仕組まれた成功体験しか、与えることができないでしょう。受講者もこの成功体験は現実離れしていると感じてしまうかも知れません。

そこで成功体験も計画的なOJTか、師匠からの教えの中で経験していくことが望ましいとなります。しかし、このときは失敗もするでしょうし、やり直しが必要になるかも知れません。コストもかかるでしょうが、このコストも含めて、育成には投資しなくてはいけません。このためには次に紹介する、組織としてのモデリング文化の醸成が必要になってきます。

モデリング文化の醸成

モデラーを育成する環境には、モデリング文化が必要です。これには、モデリングとプロセスとの融合、ドキュメントとしてのモデリング、設計図としてのモデリング、プログラムとしてのモデリング、モデリングの評価、モデリングのリファクタリングなどの複合的な施策を実施し、モデリングをすることが当たり前となるように、モデリング文化を醸成していく必要があります。

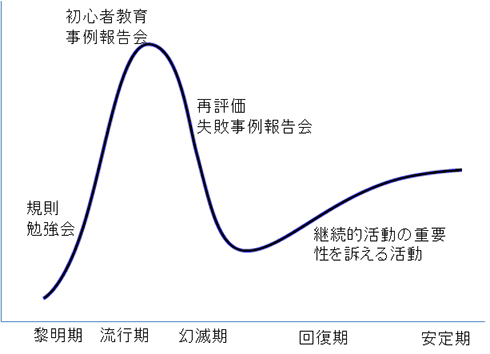

例えば、モデリング活動をハイプカーブに則って、期間に応じた活動をします。モデリングの黎明(れいめい)期(草創期)では規則によってモデリング活動を縛っても大丈夫な期間です。普及のためのアーリーアダプターのための勉強会が必要な期間でもあります。

流行期(期待期)では初心者教育や事例報告会を活発に行います。幻滅期(減退期)では失敗事例の報告会や継続的活動の重要性を訴える報告会などを開催して、反省も含めて、モデリング活動の再評価を行います。

回復期(第2草創期・第2成長期)になれば、さらに継続的活動の重要性を訴える活動をすることなどで、モデリング文化を醸成できます。そしてモデリング活動を安定期まで持っていきます。これを図10に示します。

モデラーへの長い道(第5回)

今回の記事で触れてきたキーワードや教訓を、「モデラーへの長い道」としてまとめています。詳細は本文を見てください。

- モデル図パターンはモスク型

- モデリングの相場観を自分のものにする

- まずはモデル図のメトリクス計測

- モデリングは抽象化と具象化のバランスが重要

- ヒアリングで3回言われたことはモデリング

- 粒度を揃えることは基本、粒度を違わせることは重要

- モデリングで具象化するのは1点のみ

- レビューではなぜ具象化したかを聞く

- A4用紙に収まっているかをレビュー

- モデリングを融合するプロセス

- 継続こそモデリング

- 川の流れのように悠久のモデリング

- モデル図の一覧表示は再利用時の検索で有効

- モデル図に不明な箇所が2カ所までなら再利用

- モデリングを儀式的にしないためには評価が重要

- 育成する環境整備が重要

- 本物の成功体験が必要

- モデリング文化の醸成が必要

- モデリングのハイプカーブに応じた施策が必要

次回は今まで紹介してきた内容をQ&A (FAQ)方式にして、モデリングを成功する道を簡潔にまとめて紹介します。また連載記事の最後に掲載していたモデラーへの長い道を教訓集として紹介します。これらの FAQ と教訓集がプロジェクトを成功させるモデリングの極意をまとめたものになります。

関連記事

モデリングで失敗しないために――失敗から学ぶモデリングの実践的なコツ

モデリングで失敗しないために――失敗から学ぶモデリングの実践的なコツ

モデリングを失敗しないためには、失敗の原因と失敗しないためのコツを知ることが肝要です。今回は失敗しないための実践的なコツを紹介します。 モデリングはなぜ失敗するのか―― 悪いモデル、汚いモデル、意味がないモデル

モデリングはなぜ失敗するのか―― 悪いモデル、汚いモデル、意味がないモデル

誰もが失敗したくてモデリングする訳ではないのに、失敗しているモデリングを見る機会は減りません。今回はモデルの失敗例を通じてその原因を探ります。 UMLやSysMLなどのモデリングは“いつ”“何を”“どうするのか”

UMLやSysMLなどのモデリングは“いつ”“何を”“どうするのか”

「モデリングはいつ誰が何をどのようにするのか」――今回はソフトウェア開発の現場で、モデリングを実際にどのように実施しているのか見ていきましょう。またUMLやSysMLの使いにくいところを、開発現場ではどのようにカバーしているのかも見ていきます。 UMLやSysMLを活用できないエンジニアのための実践的活用術(後編)

UMLやSysMLを活用できないエンジニアのための実践的活用術(後編)

前編では「モデル」の目的とその効果、具体的なモデル手法について代表的なものを説明しましたが、後編ではその手法を実践するツールを紹介します。 UMLやSysMLを活用できないエンジニアのための実践的活用術(前編)

UMLやSysMLを活用できないエンジニアのための実践的活用術(前編)

モデリングの手法やツールの基礎を覚えるだけでなく、モデリングの目的やその本質をつかんで、ソフトウェアの開発現場で実際に役立つように基本を学んでいきましょう。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売

コーナーリンク