車載Linuxのオープンソース活動は携帯電話機の轍を踏んではならない:車載情報機器(2/2 ページ)

» 2014年07月04日 10時00分 公開

[朴尚洙,MONOist]

“終わらない議論”の間に何が起こったのか

水山氏がスピードが重要と説くのは、自身の経験によるところが大きい。

水山氏がAIS社に異動したのは2013年4月のことである。それまでは携帯電話機の開発に携わっていた。パナソニックの携帯電話機事業と言えば、直近では2013年9月に個人向けスマートフォンから撤退したイメージが強いかもしれないが、フィーチャフォンが製品の中核だった2000年代は国内トップクラスを誇るなど有力メーカーとして知られていた。

そのパナソニックが参加して2007年に結成されたのが、携帯電話機向けLinuxプラットフォームの開発団体であるLiMo Foundationだ。Linuxベースの携帯電話機の開発を担当していた水山氏は、携帯電話機に必要なLinuxプラットフォームのエコシステムを1社で開発するのは難しいと感じていた。そこで、オープンソースによる共同開発に活路をみい出し、LiMo Foundationの結成に尽力したのである。

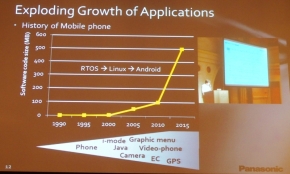

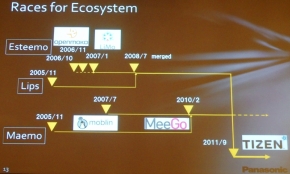

左の図は、携帯電話機のソフトウェア規模の増大傾向を示している。OSもμITRONなどのリアルタイムOSからLinux、そしてAndroidに移り変わって行った。右の図は、携帯電話機向けLinuxプラットフォーム開発団体の推移である。LiMo Foundationの他にも、MeeGoなどがあったが、最終的にはTizenに統合された。このTizenは、AGLのリファレンスプラットフォームである「Tizen IVI」を開発している(クリックで拡大) 出典:パナソニック

左の図は、携帯電話機のソフトウェア規模の増大傾向を示している。OSもμITRONなどのリアルタイムOSからLinux、そしてAndroidに移り変わって行った。右の図は、携帯電話機向けLinuxプラットフォーム開発団体の推移である。LiMo Foundationの他にも、MeeGoなどがあったが、最終的にはTizenに統合された。このTizenは、AGLのリファレンスプラットフォームである「Tizen IVI」を開発している(クリックで拡大) 出典:パナソニックしかし水山氏は、「携帯電話機向けLinuxプラットフォームのオープンソースプロジェクトでは、要件やアーキテクチャについての議論で意見が一致せず、結局は開発成果を実装するところまで行かなかった。そして、その“終わらない議論”の間に起こったのが、iPhoneとAndroidスマートフォンの台頭だった」と話す。

結成の経緯を見れば、LiMo FoundationもAGLも目指すところはほぼ変わらない。だからこそ水山氏は、「オープンソース活動では、議論だけに時間を費やすべきではない。開発成果を実装する必要がある」と主張するのだ。

関連キーワード

Linux | 携帯電話 | LiMo Foundation | パナソニック | プラットフォーム | LiMo | カーナビゲーションシステム | Linux Foundation | Tizen IVI

関連記事

スマホで負けたのは“握手しながら殴り合えなかった”からだ

スマホで負けたのは“握手しながら殴り合えなかった”からだ

NECがスマートフォン事業から撤退を発表し、パナソニックも個人向けのスマートフォン事業休止を宣言した。“ガラパゴス”環境で春を謳歌した国内スマートフォン端末メーカーが相次いで苦境に立たされた理由はどこにあったのか。京セラや外資系端末メーカーなど携帯電話関連業界に身を置いてきた筆者が、経緯を振り返りながら問題点を分析する。 Intelの車載情報機器に対する深いこだわりから生まれた「Tizen IVI」

Intelの車載情報機器に対する深いこだわりから生まれた「Tizen IVI」

Linuxベースの車載情報機器向けプラットフォームである「Tizen IVI」。本稿では、車載情報機器に深いこだわりを持ち、IVIという言葉を提言したIntelのみならず、トヨタ自動車をはじめとする自動車メーカーやティア1サプライヤ、半導体メーカー、ソフトウェアベンダーなどが開発に参画しているTizen IVIについて解説する。 Linuxとイーサネットが鍵を握る車載情報機器の進化

Linuxとイーサネットが鍵を握る車載情報機器の進化

2013年5月28〜29日に東京都内で開催された、「Automotive Linux Summit Spring 2013」(主催:The Linux Foundation)。同イベントでは、車載情報機器への採用が広がりつつあるLinuxや、それと関連する開発プロジェクトの最新情報が紹介された。本稿では、ジャガーランドローバーとルネサス エレクトロニクスによる2日目の基調講演をリポートしよう。 Automotive Grade Linuxが開発成果を発表、リファレンスは「Tizen IVI 3.0」

Automotive Grade Linuxが開発成果を発表、リファレンスは「Tizen IVI 3.0」

Linuxベースの車載情報機器関連のオープンソースプロジェクト「Automotive Grade Linux(AGL)」が、開発したソフトウェアの最初のバージョンを公開。東京都内で開催中の開発者向けイベント「Automotive Linux Summit 2014」では、リファレンスプラットフォームとなっている「Tizen IVI」の開発状況やAGLの開発成果が紹介された。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- 三菱ふそう川崎製作所のEVトラック製造とバッテリーリサイクルに迫る

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

Special SitePR

コーナーリンク

あなたにおすすめの記事PR