冷却系の設計を自分でやってみる企画を総括する:CAE解析とExcelを使いながら冷却系設計を自分でやってみる(19)(4/4 ページ)

ベルヌーイの式の利用

ベルヌーイの式は、通常はエネルギー損失がないものとして扱います。ここでは、代表的な利用例を紹介します。

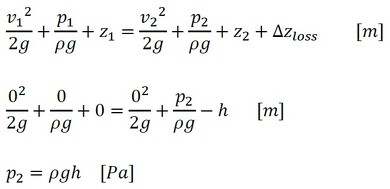

まず、水深h[m]の水圧を求めてみましょう。図6に示すように、海面を「1」、水深h[m]を「2」として、この2点を流線で結びます。

エネルギー損失がないと仮定すると、ベルヌーイの式は以下のようになります。水深h[m]における水圧はp2[Pa]です。

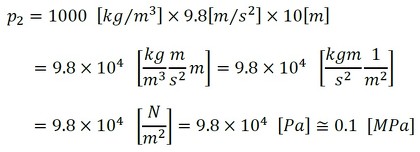

次に、水深10[m]の場合を計算してみましょう。

大気圧は0.1[MPa]なので、水深10[m]ではゲージ圧がほぼ大気圧、絶対圧で約2気圧となります。

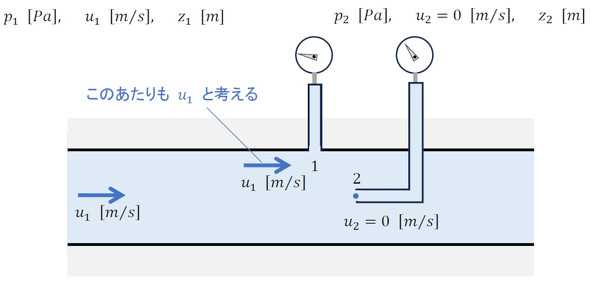

次に、ピトー管(Pitot tube)を紹介します。これはパイプ内の流速を測定するためのものです。図7に示すように、2つの圧力計を取り付けます。乱流では速度分布が「1/7べき乗則」に従うため、パイプ内の流速は半径方向でほぼ一定と考え、これを基に流速を求めます。

図7の「2」の位置は流れがせき止められているため、速度はゼロになります。この状態でベルヌーイの式に式5を代入します。

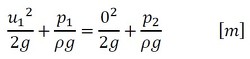

ベルヌーイの式は次のように表せます。

これを変形すると、流速を求める式7が得られます。

なお、水力学の専門書では、圧力をガラス管内の水面の高さで表現します。この高さを「水頭」「ヘッド」、あるいは「10m水柱」と呼びます。ポンプに対しては「揚程」という用語が使われます。

例えば、血圧測定で示される120[mmHg]は、ガラス管内の水銀の液面が120[mm]持ち上がる高さに相当する圧力です。ピトー管の利用例としては、図8に示すように飛行機の速度測定などがあります。

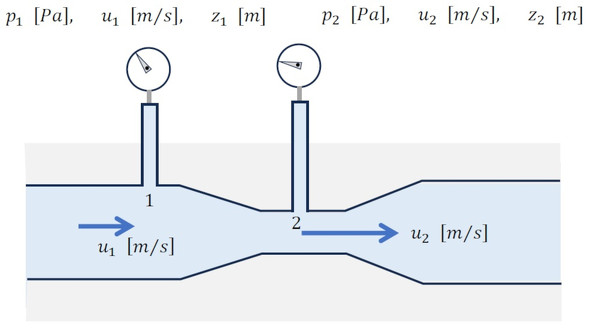

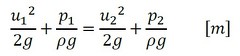

最後に、ベンチュリ管を紹介します。ベルヌーイの式は、連続の式と組み合わせて使用することが多いです。図9にベンチュリ管を示します。流れを絞って流速を上げ、そのときに発生する圧力差を測定します。

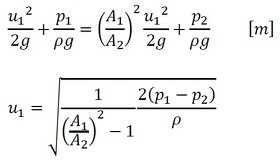

「1」と「2」で水頭が等しいとすると、ベルヌーイの式は以下のように表されます。

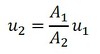

次に、連続の式を変形します。

この式を式8に代入します。

これにより、圧力を測定することで流速や流量を求められるようになります。

ベンチュリ管の話を書いていたら、オリフィスの身近な利用例を思い出しました。筆者が転勤で社宅に引っ越した年の夏のことです。社宅は高度経済成長期に建てられた4階建ての団地でした。その夏は記録的な猛暑で、エアコンを買いに行ったものの、納品まで1カ月待ちといわれ、待っている間に夏が終わりそうだったので、結局購入を諦めました。

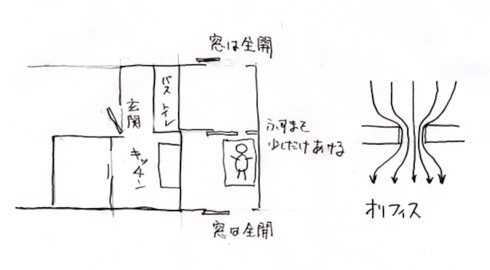

その時期、妻は下の子を出産するため実家に帰っており、筆者一人で社宅の夏を乗り切ることになりました。しかし、あまりの暑さで眠れません。そこで、少しでも夜風を取り入れようと考え、図10に示すように窓を全開にし、枕元のふすまをわずかに開けてみました。

連続の式で考えると、この「ふすまオリフィス」によって筆者の頭上を通る風速が速くなります。この工夫と冷感シャンプーの力を借りて、何とか猛暑を乗り切ったことを思い出します。これが、筆者にとって私生活で活用した水力学の唯一の実例です。

さて、気になる次回ですが、あと1話、「一発ドッカーン」とした内容を書きたいと思います。少々お待ちください。 (次回へ続く)

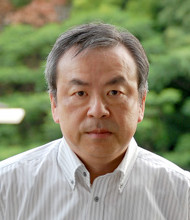

Profile

高橋 良一(たかはし りょういち)

RTデザインラボ 代表

1961年生まれ。技術士(機械部門)、計算力学技術者 上級アナリスト、米MIT Francis Bitter Magnet Laboratory 元研究員。

構造・熱流体系のCAE専門家と機械設計者の両面を持つエンジニア。約40年間、大手電機メーカーにて医用画像診断装置(MRI装置)の電磁振動・騒音の解析、測定、低減設計、二次電池製造ラインの静音化、液晶パネル製造装置の設計、CTスキャナー用X線発生管の設計、超音波溶接機の振動解析と疲労寿命予測、超電導磁石の電磁振動に対する疲労強度評価、メカトロニクス機器の数値シミュレーションの実用化などに従事。現在RTデザインラボにて、受託CAE解析、設計者解析の導入コンサルティングを手掛けている。⇒ RTデザインラボ

関連記事

円管内の熱伝達を解析する

円管内の熱伝達を解析する

CAE解析とExcelを使いながら冷却系の設計を“自分でやってみる/できるようになる”ことを目指す連載。連載第14回からはいよいよ「熱流体解析」に突入し、円管層流熱伝、円管乱流熱伝達と進んでいく。 乱流の円管内の流れと圧力損失の見積もり

乱流の円管内の流れと圧力損失の見積もり

CAE解析とExcelを使いながら冷却系の設計を“自分でやってみる/できるようになる”ことを目指す連載。連載第12回では、乱流の円管内の流れと圧力損失の見積もりについて取り上げる。 CAEソフトに仕掛けられたトラップ

CAEソフトに仕掛けられたトラップ

金属疲労を起こした際にかかる対策コストは膨大なものになる。連載「CAEを正しく使い疲労強度計算と有機的につなげる」では、CAEを正しく使いこなし、その解析結果から疲労破壊の有無を予測するアプローチを解説する。第1回のテーマは「CAEソフトに仕掛けられたトラップ」だ。 連載「CAEを正しく使い疲労強度計算と有機的につなげる」の内容と有限要素法

連載「CAEを正しく使い疲労強度計算と有機的につなげる」の内容と有限要素法

金属疲労を起こした際にかかる対策コストは膨大なものになる。連載「CAEを正しく使い疲労強度計算と有機的につなげる」では、CAEを正しく使いこなし、その解析結果から疲労破壊の有無を予測するアプローチを解説する。連載第2回では本連載の「あらすじ」と「有限要素法」について取り上げる。 解析専任者に連絡する前に、設計者がやるべきこと

解析専任者に連絡する前に、設計者がやるべきこと

連載「CAEと計測技術を使った振動・騒音対策」では、“解析専任者に連絡する前に、設計者がやるべきこと”を主眼に、CAEと計測技術を用いた機械の振動対策と騒音対策の考え方や、その手順について詳しく解説する。連載第1回では、本連載の趣旨、振動対策や騒音対策が必要となる場面などについて取り上げる。 設計者なら一度はやってみたい形状最適化、お金をかけずにどこまでできる?

設計者なら一度はやってみたい形状最適化、お金をかけずにどこまでできる?

原理原則を押さえていれば、高額なソフトウェアを用意せずとも「パラメトリック最適化」「トポロジー最適化」「領域最適化」といった“形状最適化”手法を試すことができる! 本連載ではフリーのFEM(有限要素法)ソフトウェア「LISA」と「Excel」のマクロプログラムを用いた形状最適化にチャレンジする。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?

![水深h[m]の水圧](https://image.itmedia.co.jp/mn/articles/2511/10/ay4328_coolingdesign19_fig06_w490.jpg)

式3

式3 式4

式4

式6

式6 式7

式7

式8

式8 式9

式9 式10

式10