酸化ストレスが消化管がんの原因となる仕組みを解明:医療技術ニュース

九州大学らは、酸化されたDNAが消化管がんの原因となることを明らかにした。この研究成果は、遺伝性大腸がん家系における発がんリスクコントロールに役立つ可能性がある。

九州大学は2024年2月22日、酸化されたDNAが消化管がんの原因となることを明らかにしたと発表した。国立環境研究所、国立医薬品食品衛生研究所との共同研究による成果だ。

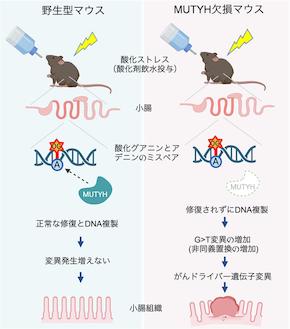

酸化ストレスは、さまざまながんのリスク要因と考えられている。今回の研究では、消化管がんに注目し、マウスに酸化剤を含む水と通常の水を与えて、小腸におけるDNA変異やがんの発生頻度を解析した。

酸化剤を含んだ水の投与により、慢性的な酸化ストレス状態が続くと、マウスの小腸の正常組織でDNAが酸化する。DNA修復酵素であるMUTYHの機能を欠損させたマウスでは、慢性的酸化ストレス状態の早い段階から正常組織内でDNA変異が増加し、その後の発がん頻度も著しく増加した。変異の中でも、グアニンの酸化により生じるG:C塩基対からT:A塩基対への変異の頻度が、酸化剤の濃度と発がんの頻度に関連していた。

また、特定の塩基配列内でグアニンの酸化が起こりやすいため、アミノ酸が変化する変異が生じやすいことも明らかになった。タンパク質を構成するアミノ酸が変異することで、組織幹細胞で消化管がんの発生を誘発する増殖シグナルを過剰に活性化させるような遺伝子変異が獲得しやすくなると考えられる。

一方、MUTYHを欠損させていないマウスでは、酸化剤の濃度を上げてもDNA変異やがんの発生頻度の増加はわずかだった。MUTYHは、DNA複製過程で、酸化したグアニンが誤ってペアになったアデニンを除去する。このことから、MUTYHが酸化グアニンによる突然変異を減らし、酸化ストレスによる消化管がんの発生を抑えると考えられる。

同研究により、酸化ストレスが正常細胞をがん細胞に変化させる仕組みが明らかになった。同研究成果は、遺伝性大腸がん家系における発がん率リスクコントロールに役立つ可能性がある。

- 減らすだけでは効果なし、完全禁酒/禁煙で食道がん治療後の発生リスクが5分の1に

- 既存薬が効きにくいがんにも光、BNCT用ホウ素薬剤を開発

- 不公平な提案を受諾する際の脳内抑制メカニズムを解明

- 新型コロナ向け「ワクチン接種パッチ」の実用化へ前進、自己接種も可能に

- なぜPM2.5で花粉症がひどくなる? スズと粘液の反応によるメカニズムを発見

- 先天性の「足の臭い」、長島型掌蹠角化症の原因菌と有効治療法を発表

- ナノイー技術で花粉症状を緩和、パナソニックがヒト臨床試験で実証

- 赤色レーザーダイオードで光合成速度が最大2割向上、植物工場での活用へ

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

関連記事

ウェアラブル心電計の開発、販売における資本業務提携を締結

ウェアラブル心電計の開発、販売における資本業務提携を締結

マクニカとココロミルは、次世代機器のサービスソリューションの共同開発と現行製品の販売を目的とした資本業務提携を締結した。マクニカは、ココロミルのウェアラブル心電計および解析サービスの販売を開始する。 大腸内視鏡画像をAIが解析する診断支援ソフトウェアを発売

大腸内視鏡画像をAIが解析する診断支援ソフトウェアを発売

オリンパスは、NBIモードで撮影した大腸内視鏡画像を、AIが検査中にリアルタイムで解析する内視鏡画像診断支援ソフトウェア「EndoBRAIN-X」を発売した。同社製の大腸汎用スコープで使用できる。 口臭を増強させる特定の口腔細菌の共生を発見

口臭を増強させる特定の口腔細菌の共生を発見

大阪大学とマンダムは、特定の口腔細菌が共生するだけで、強い臭気を発する口臭原因物質であるメチルメルカプタンの産生量が増加する「口臭増強機構」を発見し、そのメカニズムを解明した。 脳画像データから精神病発症を判別する機械学習器を開発

脳画像データから精神病発症を判別する機械学習器を開発

東京大学は、国際共同研究コンソーシアムのMRIによる脳構造画像データを機械学習することにより、のちの精神病発症を判別する機械学習器を開発した。精神病ハイリスク群を70%超の精度で判別可能だ。 ナノイーを照射した花粉ではアレルギー反応が抑制される

ナノイーを照射した花粉ではアレルギー反応が抑制される

パナソニックと麻布大学は、帯電微粒子水「ナノイー」で抗原性が抑制された花粉では、アレルギー反応が抑えられることを細胞レベルで明らかにした。 プエルトリコ工場に新棟建設、血管内治療用デバイスの生産力向上へ

プエルトリコ工場に新棟建設、血管内治療用デバイスの生産力向上へ

テルモは、血管内治療用の止血デバイス「アンジオシール」の生産能力向上を目的に、プエルトリコ工場に新棟を建設する。新棟建設と生産設備導入に関する投資額は約3000万ドルだ。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

- おむつかぶれや尿路感染を防ぐ、体外式カテーテルに新製品

- 3DとAIで数十万の細胞を解析する「自律型デジタル細胞診」システムを開発

- 既存薬が効きにくいがんにも光、BNCT用ホウ素薬剤を開発

- 「入れ歯」専用の次世代3Dプリンタ、2027年市場投入へ

- 減らすだけでは効果なし、完全禁酒/禁煙で食道がん治療後の発生リスクが5分の1に

- 不公平な提案を受諾する際の脳内抑制メカニズムを解明

- 対象所見を10種類に拡充した胸部単純X線画像病変検出ソフトの提供を開始

- 体温の日内制御、恒温動物と変温動物で共通の仕組みを発見

- 新型コロナ向け「ワクチン接種パッチ」の実用化へ前進、自己接種も可能に

- なぜPM2.5で花粉症がひどくなる? スズと粘液の反応によるメカニズムを発見

コーナーリンク