MATLAB/Simulinkが深層学習機能を強化、画像認識速度はTensorFlowの最大7倍に:人工知能ニュース

MathWorks Japanがモデルベース開発環境「MATLAB/Simulink」の最新バージョン「R2017b」で強化したディープラーニング(深層学習)関連の機能について説明。「MATLAB/Simulinkが得意としてきた制御系や信号処理系の技術にディープラーニングを組み合わせることでさまざまな価値が生まれる」(MathWorks フェローのジム・タン氏)という。

MathWorks Japanは2017年10月31日、東京内で会見を開き、モデルベース開発環境「MATLAB/Simulink」の最新バージョン「R2017b」で強化したディープラーニング(深層学習)関連の機能について説明した。

来日した米国本社MathWorks フェローのジム・タン(Jim Tung)氏は「ディープラーニングという技術は大変興味深いが、MATLAB/Simulinkのユーザーである制御や信号処理を扱うエンジニアにとって扱うのは難しい。そこでR2017bでは、ディープラーニングに関する深い造詣が無くても利用できるようにする機能強化を図った。ぜひ、アイデア探索のツールとして活用してほしい」と語る。

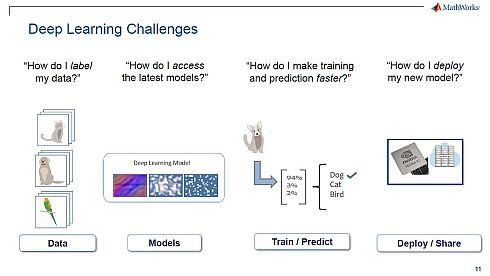

一般的に、ディープラーニングのプロセスは「データ」「モデル」「学習/実行」「実装/運用」の4つに分けられる。R2017bは、これら4つのプロセスそれぞれで機能強化を果たした。

まず「データ」では、車載カメラで撮影した画像データ内にあるさまざまな物体が何であるかを示すラベル付け(ラベリング)をほぼ自動で行う機能を追加した。「従来は手動で動画の各フレームに対して行っていた作業だ」(タン氏)という。この機能は「Automated Driving System Toolbox」で利用できる。

なお、ディープラーニングでは画像データ以外に、音声データやテキストデータも対象になることがある。タン氏は「音声データの場合は、周波数の波形データに変換してそれを画像データと捉えてラベリングしたり、テキストデータは数字に変換してから扱うというアプローチがある。しかし画像データほどは研究が進んでいないため、機能としては実装できていない」と説明する。

「データ」で強化した、車載カメラで撮影した画像データ内にある物体のラベリングをほぼ自動で行う機能(左)。「モデル」では、学習済みモデルをMATLAB環境に取り込めるようになった(右)(クリックで拡大) 出典:MathWorks Japan

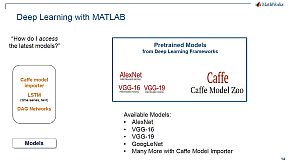

「データ」で強化した、車載カメラで撮影した画像データ内にある物体のラベリングをほぼ自動で行う機能(左)。「モデル」では、学習済みモデルをMATLAB環境に取り込めるようになった(右)(クリックで拡大) 出典:MathWorks Japan次に「モデル」では、「Neural Network Toolbox」の新機能として、学習済みモデルをMATLAB環境に取り込めるようになった。「AlexNet」「VGG-16」「VGG-19」「GoogLeNet」や、ディープラーニングフレームワークの「Caffe」で作成したモデルなどを、MATLABでそのまま利用できる。「ディープラーニングを用いたアルゴリズム作成は、学習済みモデルを基にさらに学習を重ねる『転移学習』が用いられることが多い。ディープラーニングの成果を早期に活用したいエンジニアにとっては、学習済みモデルを用いた転移学習は役立つはずだ」と強調する。

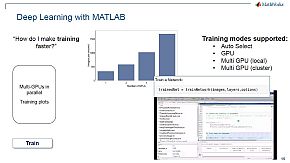

そして「学習/実行」では、ディープラーニングに不可欠とされるGPUを用いた並列コンピューティングを、MATLABコードに変更を加えることなく実行できる点が長所となる。GPUコア数やローカルPCなのか、クラウドなのかを選択すれば、それらの環境に最適な状態でMATLABコードを実行してくれるのだ。また、この実行速度は、ディープラーニングフレームワークの「TensorFlow」や「Caffe2」よりも速いという。

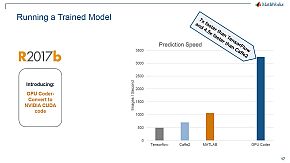

「学習/実行」では、GPUを用いた並列コンピューティングをMATLABコードに変更を加えることなく実行できる点が長所になる(左)。「実装/運用」に対応する新オプションの「GPU Coder」で生成したCUDAコードを使えば「TensorFlow」の7倍「Caffe2」の4.5倍の実行速度が得られる(右)(クリックで拡大) 出典:MathWorks Japan

「学習/実行」では、GPUを用いた並列コンピューティングをMATLABコードに変更を加えることなく実行できる点が長所になる(左)。「実装/運用」に対応する新オプションの「GPU Coder」で生成したCUDAコードを使えば「TensorFlow」の7倍「Caffe2」の4.5倍の実行速度が得られる(右)(クリックで拡大) 出典:MathWorks Japanさらに「実装/運用」では、MATLABコードをNVIDIAのGPU向けプログラミング言語である「CUDA」のコードに自動変換する新オプション「GPU Coder」が加わった。GPU Coderで生成したCUDAコードを使えば、先述したTensorFlowの7倍、Caffe2の4.5倍の実行速度が得られる。

タン氏は「MATLAB/Simulinkが得意としてきた制御系や信号処理系の技術にディープラーニングを組み合わせることでさまざまな価値が生まれるはずだ。新しいMATLAB/Simulinkを通して、より多くの人にディープラーニングを使ってもらいたい」と述べている。

関連記事

いまさら聞けない モデルベース開発入門

いまさら聞けない モデルベース開発入門

あなたは人に「モデルベース開発」を正しく説明できるだろうか? プロセス改善手法の1つであるモデルベース開発の概念や特徴について解説 MATLABに自動運転向け画像認識アルゴリズム、映像へのラベル付けなど効率化

MATLABに自動運転向け画像認識アルゴリズム、映像へのラベル付けなど効率化

MathWorks Japanは、モデルベース開発環境「MATLAB/Simulink」の最新バージョン「R2017a」を発表した。製品ラインアップには、自動運転システムや先進運転支援システム(ADAS)に向けた新製品「Automated Driving System Toolbox」を追加した。同梱したさまざまな画像認識アルゴリズムで開発を支援する。 MATLABがIoTとITシステムの“共通言語”に、無償のオープンデータ基盤も用意

MATLABがIoTとITシステムの“共通言語”に、無償のオープンデータ基盤も用意

MathWorksは、モデルベース開発環境「MATLAB/Simulink」の最新バージョン「R2016b」などで強化したビッグデータ処理機能について説明。「MATLABという共通言語によって、IoTとなる組み込み機器と、バックエンドインフラのITシステムのワークフローを統合できる」(同社)という。 「3つのテーマ」で強化された「MATLAB/Simulink 2016a」

「3つのテーマ」で強化された「MATLAB/Simulink 2016a」

MathWorks Japanがモデルベース開発環境「MATLAB/Simulink」の最新版「Release 2016a」を発表した。新ツールの搭載などで「シンプル」「完全」「高速」を推進している。 iPhoneやWebブラウザからも使用可能 最新MATLABの進化

iPhoneやWebブラウザからも使用可能 最新MATLABの進化

MathWorks Japanは記者説明会で、使用ハードルの高い「MATLAB」をさまざまな現場で使えるよう、改良を進めていると発表した。解析ツールとして高く評価されているMATLABだが、同社ではさらなる普及を目指し「どこでもMATLAB」などの新機軸を推進していく。 「トレンドは追わない。長期的な変革に寄り添っていく」――MathWorksが「R2014b」の新機能を説明

「トレンドは追わない。長期的な変革に寄り添っていく」――MathWorksが「R2014b」の新機能を説明

The MathWorksはユーザーカンファレンス「MATLAB EXPO 2014 JAPAN」の開催にあわせ、MATLAB/Simulinkの最新バージョン「リリース2014b」の新機能に関する説明会を開催した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- Rapidusの顧客獲得が進捗、60社以上と協議中で約10社にPDKをライセンスへ

- ソニーがSTB不要のデジタルサイネージを提案、AIデジタルヒューマンも組み込める

- あなたの家電がサイバー攻撃の踏み台に? 購入時は星マークをチェックしよう

- パナソニックの弱いロボット「NICOBO」がLLMでさらなる進化、累計販売は1万体に

- 製造業の「SBOM」は誰が構築し運用/管理すべきか【後編】

- スバルが制御統合ECU向けマイコンにインフィニオンの「AURIX TC4x」を採用

- 出荷量1.3倍を実現、電源不要のIoTゲートウェイが南種子町にもたらす農業改革

- チップレットでASIL Dを支援する車載SoC技術を開発

- STPAの第4ステップで忘れがちな「損失シナリオ識別」の詳細手順

- 10BASE-T1S対応のPMDトランシーバー、CANのように簡便性とコスト低減を両立

コーナーリンク

MathWorksのジム・タン氏

MathWorksのジム・タン氏