ロボットの将来像は「背中を見て仕事を覚える」世界へ:協働ロボット(2/2 ページ)

背中を見て仕事を覚えるロボット

工場など製造現場で働く人間は将来的には徐々に減り、ロボットがこうした製造作業の多くを肩代わりしていくようになると、お互いにやりとりができる人間型のロボットを展開していく必要が出てくる。ただ、こうしたロボットを従来のようにプログラミングをして活用するという形であると、その付帯作業が膨大となり、とてもではないが、代替作業を任せるようなレベルには至らない。

そういう意味では、ロボットは従来型のプロミングを使うのでなく「作業を一緒にすることで、作業のやり方を学習するようになることが今後のポイントとなる」とクリステンセン氏は指摘する。「例えば、料理を作るときに、教えるのではなく一緒にその料理を作ることで手伝った人が料理を覚えるというようなことだ。作業をロボットに見せることでロボットが学ぶということが理想である。スマートアシスタントというようなものだ。こうしたインテリジェンスを持つスマートロボットを開発していかなければ、ロボットによる社会的課題解決にはつながらない」(クリステンセン氏)としている。

自動運転車や介護、物流での活躍

自動運転車ついても同様である。道路には1台だけ自動車が走っているという状況は少ない。しかも天候により道路状況や運転環境も変わってくる。現在、ようやく高速道路を完全にハンドルを持たずに運転できる自動運転車が製品として出てくる段階を迎えた。大手自動車メーカーは相次いで自動運転車を発売するとしており、「2025年には自動運転車は一般的になり得る。もしかすると今生まれた子供は自動車を自分で運転する経験を持たない可能性もある。それが当たり前のものになると自動車を買わなくても道路を走り回っている自動車が乗せていってくれるという社会になるかもしれない。それぐらい変わってくる」とクリステンセン氏は予想する。

物流サービスの問題も出ている。病院やホテルの配送について、例えば、病院内で患者に食事をロボットが運ぶようになれば、その分、看護師は患者のケアに集中することができる。「数年後には、デリバリーサービスは自動運転車に3Dプリンタを装着し、ボタンを押せば、その場で製造するようになる」(クリステンセン氏)とする。

介護に関連してもロボットが活躍しそうだ。高齢化により身体の機能が衰えても自宅でそれをカバーしてくれる友人のようなロボットが登場する可能性がある。「高齢化に伴い、身の回りの世話をしたり、社会参加もバックアップしたりしてくれるロボットがあれば、米国では人間の介護人が自宅訪問してケアしてもらう程度の料金で、それらのロボットを手に入れることができる」とクリステンセン氏はロボットの可能性について述べている。

関連記事

2020年にロボットの国際大会を日本で開催、3分野6種目で実施

2020年にロボットの国際大会を日本で開催、3分野6種目で実施

NEDOと経済産業省は、2020年に開催するロボットの国際大会「World Robot Summit」の開催形式と競技種目を決定した。 機械は人の仕事を奪わない、“人とロボットがともに働く現場”が拡大へ

機械は人の仕事を奪わない、“人とロボットがともに働く現場”が拡大へ

2016年は人工知能関連技術が大きな注目を集めて「機械が人間の仕事を奪う」という議論が大いに盛り上がりを見せた。こうした一方で2017年には「現場」において、こうした動きと逆行するように見える「人とロボットが協力して働く世界」が始まりを迎える。 いまさら聞けない産業用ロボット入門〔前編〕

いまさら聞けない産業用ロボット入門〔前編〕

日本は「ロボット大国」とも呼ばれていますが、その根幹を支えているのが「産業用ロボット」です。それは世界の産業用ロボット市場で圧倒的に日本企業がシェアを握っているからです。では、この産業用ロボットについてあなたはどれくらい知っていますか? 今やあらゆるモノの製造に欠かせない産業用ロボットの本質と基礎を解説します。 製造現場での普及を2倍に、ロボット新戦略が目指すロボットと共に働く未来

製造現場での普及を2倍に、ロボット新戦略が目指すロボットと共に働く未来

日本政府が主催する「ロボット革命実現会議」は、ロボット活用の技術的および規制面でのロードマップを示した「ロボット新戦略」を発表した。本稿では、この新戦略の中で示されている「モノづくり」分野への取り組みにフォーカスし、その内容を紹介する。 ドイツが描く第4次産業革命「インダストリー4.0」とは?【前編】

ドイツが描く第4次産業革命「インダストリー4.0」とは?【前編】

「インダストリー4.0(Industrie 4.0)」という言葉をご存じだろうか? 「インダストリー4.0」は、ドイツ政府が産官学の総力を結集しモノづくりの高度化を目指す戦略的プロジェクトだ。インダストリー4.0とは何なのか。同プロジェクトに参画するドイツBeckhoff Automationグループに所属する筆者が解説する。 インダストリー4.0の地味化はいい傾向?悪い傾向?

インダストリー4.0の地味化はいい傾向?悪い傾向?

製造業の産業構造を大きく変えるといわれている「第4次産業革命」。本連載では、第4次産業革命で起きていることや、必要となることについてお伝えしています。第13回となる今回は、2017年4月に開催されたドイツの「ハノーバーメッセ 2017」で見えた傾向についてまとめます。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- 既存生産設備の消費電力計測、三菱電機が目を付けた“ブレーカの端子カバー”

- ソフトウェアデファインドオートメーションを支える制御プログラム構築技術

- 三菱電機が米国OTセキュリティ企業の全株式取得完了、Serendie事業の強化にも

- AIが最適生産計画を短時間で自動立案、工場の生産能力を最大化

- マグネシウム射出成形機の新モデル、車載ディスプレイの多様化に対応

- 横形マシニングに大型傾斜ロータリーテーブル搭載、ブラザー工業が新モデル

- ハノーバーメッセ2026はAIを横串に産業変革を示す、新たに防衛生産エリア登場

- シチズンが新棟建設で自動車や時計部品の表面処理工程集約、自動化など推進

コーナーリンク

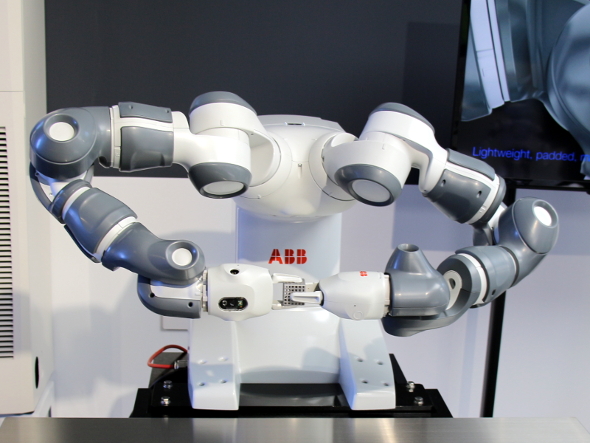

ABBの双腕ロボット「YuMi」。人と共に働くロボットは現在も増加している。

ABBの双腕ロボット「YuMi」。人と共に働くロボットは現在も増加している。