組織を切らず、リアルタイムに大腸がんを診断できる技術:医療技術ニュース

大阪大学は、固定/染色などの工程なしに、生きた組織のまま大腸の深部まで観察し、大腸がんをリアルタイムに診断できる方法を開発した。従来の方法よりも低侵襲かつ定量的に、正常の大腸組織や大腸がんの組織を診断することが可能になる。

大阪大学は2017年7月31日、固定や染色などの工程なしに、生きた組織のまま大腸の深部まで観察し、大腸がんをリアルタイムに診断できる方法を開発したと発表した。同大学大学院 医学系研究科 特任助教の松井崇浩氏、教授の石井優氏、教授の森正樹氏らの研究グループによるもので、成果は同日、英科学誌「Scientific Reports」で公開された。

現在がん診断には、がんが疑われる部位から組織片を採取し(生検や手術)、ホルマリンなどで化学処理を行い(固定)、薄く切ってガラスに貼り付け(薄切り)、色付けをして(染色)からガラス標本を作製し、顕微鏡で観察する必要がある。これは侵襲的処置であり、まれに患者に不利益な合併症が生じる可能性がある。また、工程が多く、診断までに時間がかかることが課題となっていた。

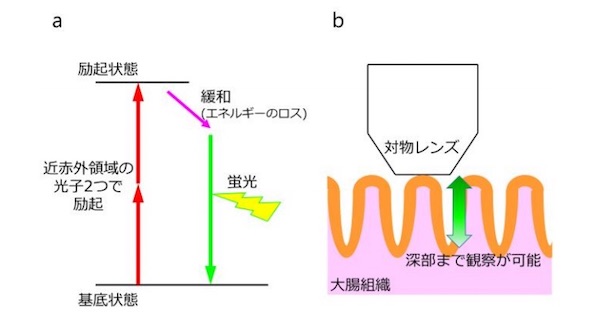

同研究では、近赤外線を当てるだけで生体組織の深部(表面から約120μm)の蛍光を検知し、組織の深い部位を傷つけることなく可視化する「多光子励起イメージング技術」を活用。固定や薄切り、染色といったがん診断のための処理工程を行うことなく、生きた組織のままヒト大腸組織の深部を表面からリアルタイムに観察できる方法を開発した。

具体的には、生体組織内に元来見られる蛍光シグナル(自家蛍光)と、多光子励起イメージング技術で観察できる第2高調波発生による蛍光シグナルを利用して可視化する。第2高調波発生とは、光が非線形光学結晶やコラーゲン線維と相互作用することで、励起光の2倍の周波数の光を発生させる現象のことだ。

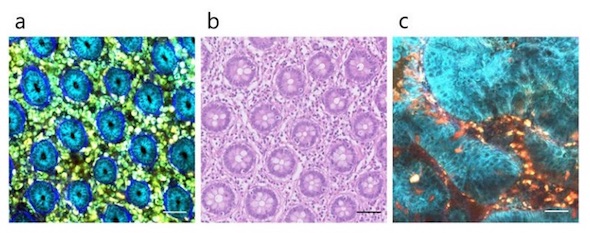

この方法で撮影した画像は、従来のガラス標本による顕微鏡の画像と同様に、大腸組織の特徴を詳細に描出できる。さらに、撮影画像の特徴を数値で表すことができ、その数値を利用して撮影画像をがんと非がんに定量的に分類できることも分かった。

今回開発した方法を用いることで、従来の方法よりも低侵襲かつ定量的に、正常の大腸組織や大腸がんの組織を診断することが可能になる。今後、同技術を内視鏡などの医療機器へ応用すれば、低侵襲で迅速ながん診断の他、早期がんの診断、内視鏡治療などでの精度向上が期待できるという。

正常大腸組織のイメージング画像(a)。従来の方法で組織を切り取って作製するガラス標本の画像(b)と同様に、大腸組織の特徴が詳細に描出できている。大腸がん組織のイメージング画像(c)と比べても、がんと非がんを容易に識別できる(クリックして拡大) 出典:大阪大学

正常大腸組織のイメージング画像(a)。従来の方法で組織を切り取って作製するガラス標本の画像(b)と同様に、大腸組織の特徴が詳細に描出できている。大腸がん組織のイメージング画像(c)と比べても、がんと非がんを容易に識別できる(クリックして拡大) 出典:大阪大学- 減らすだけでは効果なし、完全禁酒/禁煙で食道がん治療後の発生リスクが5分の1に

- 既存薬が効きにくいがんにも光、BNCT用ホウ素薬剤を開発

- 不公平な提案を受諾する際の脳内抑制メカニズムを解明

- 新型コロナ向け「ワクチン接種パッチ」の実用化へ前進、自己接種も可能に

- なぜPM2.5で花粉症がひどくなる? スズと粘液の反応によるメカニズムを発見

- 先天性の「足の臭い」、長島型掌蹠角化症の原因菌と有効治療法を発表

- ナノイー技術で花粉症状を緩和、パナソニックがヒト臨床試験で実証

- 赤色レーザーダイオードで光合成速度が最大2割向上、植物工場での活用へ

- 健康な社会づくりを目指すミラノ・コルティナ2026とイタリアのAI/サイバー政策

- 卵の段階でひよこの性別を選別する画像認識AIを開発

関連記事

乳がんや大腸がんを1回の採血で発見する診断システム、NEDOが開発に着手

乳がんや大腸がんを1回の採血で発見する診断システム、NEDOが開発に着手

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、乳がんや大腸がんなどを1回の採血で発見する診断システムの開発プロジェクトに着手する。がんの種類を判別するためのマーカーとして着目しているのが、マイクロRNAと呼ばれる物質だ。 大腸がん幹細胞を標的とした治療モデルの開発に成功

大腸がん幹細胞を標的とした治療モデルの開発に成功

慶應義塾大学は、大腸がんの増殖をつかさどる「がん幹細胞」の詳細な機能の解析と、がん幹細胞を標的とした治療モデルの開発に成功した。がんの新たな根源的治療法の開発につながることが期待される。 大腸がんなどの病変をAIで98%検知するリアルタイム内視鏡診断サポートシステム

大腸がんなどの病変をAIで98%検知するリアルタイム内視鏡診断サポートシステム

国立がん研究センターとNECは、AIを用いて大腸がんや前がん病変を内視鏡検査時にリアルタイムに発見するシステムを開発した。大腸がんなどの病変を98%の発見率で自動検知し、病変見逃しの改善が期待される。 人工知能のWatsonが提案するがんの治療法、専門家グループの判断と最大96%一致

人工知能のWatsonが提案するがんの治療法、専門家グループの判断と最大96%一致

米IBMは、がん診断支援システム「Watson for Oncology」と治験マッチングシステム「Watson for Clinical Trial Matching(CTM)」の臨床的有用性を実証するデータを発表した。 がんプレシジョン医療にAIを活用、治療率が6倍に

がんプレシジョン医療にAIを活用、治療率が6倍に

がん研究会、がん研究所、FRONTEOヘルスケアは、最先端のゲノム解析技術とAI(人工知能)を用いて「がんプレシジョン医療」を実現するシステムの開発に向けた共同研究を開始する。現在、一般的で明確ながん治療法が当てはまらないがん患者の治療率は5%程度だが、共同研究により治療率を6倍の30%まで高められる可能性がある。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

- おむつかぶれや尿路感染を防ぐ、体外式カテーテルに新製品

- 3DとAIで数十万の細胞を解析する「自律型デジタル細胞診」システムを開発

- 減らすだけでは効果なし、完全禁酒/禁煙で食道がん治療後の発生リスクが5分の1に

- 既存薬が効きにくいがんにも光、BNCT用ホウ素薬剤を開発

- 「入れ歯」専用の次世代3Dプリンタ、2027年市場投入へ

- 不公平な提案を受諾する際の脳内抑制メカニズムを解明

- 対象所見を10種類に拡充した胸部単純X線画像病変検出ソフトの提供を開始

- 体温の日内制御、恒温動物と変温動物で共通の仕組みを発見

- 新型コロナ向け「ワクチン接種パッチ」の実用化へ前進、自己接種も可能に

- 自宅での「尿検査」がより正確に、小型二電極バイオセンサーを開発

コーナーリンク