広義のロボット活用拡大へ、加速するRRI:ロボデックス(2/2 ページ)

国際協力も推進

日本政府としてIoTへの国際連携としては、ドイツを最初の連携相手として選んでいる。2016年の4月に日本政府とRRIが、ドイツ側と覚書を締結。さらに米国のインダストリアルインターネットコンソーシアム(IIC)とも連携に関する覚書を交わしている。この他、国際標準化や国際フォーラムの開催にも積極的に取り組んでいる。

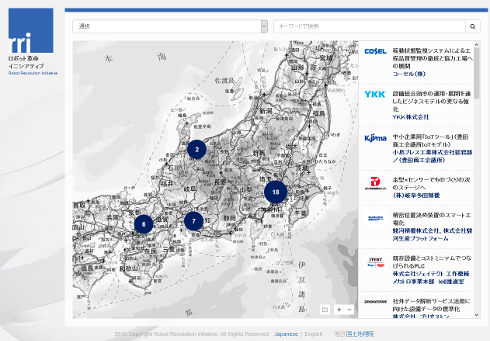

RRIとしても、優れた成功事例集「ユースケースオンラインマップ」の作成を進めている。「現在30数件取り上げWeb上で公開しているが、これをさらに充実させたい」(久保氏)としている。その事例の中にはITで複数の工場間の生産最適化を実現した化学メーカーなどが含まれている。

また、そこでは中堅・中小企業向け「スマートものづくり応援ツール」の紹介も行っている。「例えば多くの工作機を使っているメーカーであれば、その装置の稼働率はどのくらいか、などの情報が最低限だが分かるようになっている」(久保氏)。

ロボット利活用推進WGの活動テーマとしては、各分野でロボットの活用を期待する事業者などの要望をサプライヤーにつなぐ仕組みの具体化や実現(「マッチング活動」グループ)を行う。さらに、都道府県レベルでのロボット事業支援機関の創設(「ロボット事業支援機関の創設」グループ)、ロボット活用の裾野拡大(「ロボット活用の裾野拡大」グループ)、ロボットの普及を促す環境整備(ロボットバリアフリー社会の実現)(「ロボットの普及を促す環境整備」グループ)、情報の非対称性の解消/認識の共有化(「情報の非対称性の解消/認識の共有化」グループ)などの活動を推進中だ。

この中で、ロボットの導入をサポートするサイトであるロボット工業会が立ち上げた「ロボット活用ナビ」の運用を開始した。このサイトではさまざまな分野におけるロボット活用事例を、経済産業省「ロボット導入実証事業」案件を中心に検索できる。また、ロボットシステムインテグレーター(ロボットを取扱うエンジニアリング企業)を対応地域や実施業務内容、得意分野からなどの各種条件で検索するが可能だ。さらにロボット導入に関するさまざまな疑問に、専門家が対応する。

関連キーワード

ロボット | IoT | ロボット革命イニシアティブ協議会 | システムインテグレーター | Industrial Internet Consortium | Industrial Internet | インダストリー4.0

関連記事

「うちも第4次産業革命をやれ」という指示は、既に本質を外している

「うちも第4次産業革命をやれ」という指示は、既に本質を外している

第4次産業革命とした大きな変革の波が訪れる中、日本企業にはどういう取り組みが求められるだろうか。ロボット革命イニシアティブ協議会では国際シンポジウムを開催。その中で「第4次産業革命」をテーマとした、日本の経済産業省 製造産業局長の糟谷敏秀氏と、ドイツの経済エネルギー省の総合産業政策部門のディレクターであるヴォルフガング・シェレメ氏の講演の内容をお伝えする。 インダストリー4.0で具体化した日独連携、競合を越えた「つながる」の価値(後編)

インダストリー4.0で具体化した日独連携、競合を越えた「つながる」の価値(後編)

ハノーバーメッセ2016において第10回となる日独経済フォーラムが開催された。テーマは「実践の場におけるインダストリー4.0」とされ、会期中に発表された日独政府の連携なども含めて、日独の協力体制や土台作りに注目が集まった。後編では、日独両国が特に協調が必要だと語った「中小企業の支援」について紹介する。 「電機業界の失敗を繰り返してはならない」――経済産業省 西垣氏

「電機業界の失敗を繰り返してはならない」――経済産業省 西垣氏

ドイツの「インダストリー4.0」や米国の「インダストリアルインターネットコンソーシアム」など、製造業のデジタル化が加速している。製造業の新たな取り組みに対し、政府が積極的に関与する動きが広がる中、日本政府はこれらの動きをどのように考えているのだろうか。経済産業省 ものづくり政策審議室長の西垣淳子氏に聞いた。 「ロボット新戦略」が生産現場にもたらす革新とは?

「ロボット新戦略」が生産現場にもたらす革新とは?

日本再興戦略の一環として策定された「ロボット新戦略」は、2015年5月15日に新設される「ロボット革命イニシアティブ協議会」により、実現に向けた活動に入ることになる。本稿ではロボット新戦略が生産現場に何をもたらし、どういう方向性になるのかを解説する。 なぜ第4次産業革命を推進する団体が乱立しているの?

なぜ第4次産業革命を推進する団体が乱立しているの?

製造業の産業構造を大きく変えるといわれている「第4次産業革命」。しかし、そこで語られることは抽象的で、いまいちピンと来ません。本連載では、そうした疑問を解消するため、第4次産業革命で起こることや、必要となることについて分かりやすくお伝えするつもりです。第4回では、各地で増える第4次産業革命推進団体について紹介したいと思います。 インダストリー4.0を巡る国際標準化の動きはどうなっているのか

インダストリー4.0を巡る国際標準化の動きはどうなっているのか

CPS/IoT展「CEATEC JAPAN 2016」で開催された「日独シンポジウム―インダストリー4.0/IoT協力」。同セミナーの様子を紹介する本連載だが、3回目は日独それぞれで大きな課題だとしている「国際標準化」の動向について紹介する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 外観検査機器の導入時の注意点〜何ができるのか、できないのか

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- 京セラが全固体電池電源モジュールのテスト運用、産ロボの電池交換作業低減

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- スター精密が新工場で工作機械のスピンドル生産、AMRなどで省人化推進

- 「高市演説を受けて〜危うい現状認識〜」にズバリ書かれていたこと

- DMG森精機「受注の回復鮮明」データセンターなどけん引、BXで市場取り戻す

- 芝浦機械が大型建機用旋回フレーム加工システム、タダノ向けに開発

- 狙われる“止まらない工場”、「動的システムセキュリティマネジメント」で守れ

- 宇宙まで見据える「建設機械」の世界〜災害に強い社会の構築に向けて

コーナーリンク