カーボンクレジットの調達/開発支援開始、企業の戦略的な取り組みが加速:脱炭素

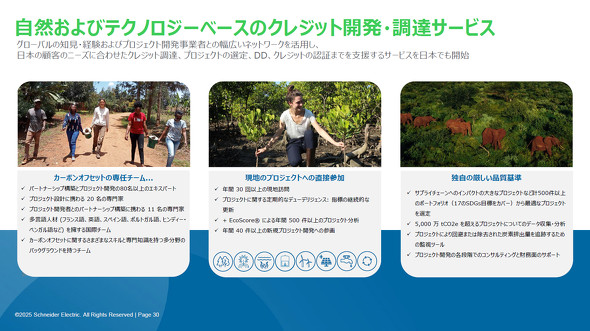

Schneider Electric(シュナイダーエレクトリック)はカーボンクレジットのアドバイザリーサービスを日本国内で提供する。

Schneider Electric(シュナイダーエレクトリック)は2025年2月25日、東京都内で記者会見を開き、同社のサステナビリティ事業部が日本国内で提供を開始するカーボンクレジットのアドバイザリーサービスについて説明した。このサービスでは、信頼性の高いクレジットの調達や開発を支援する。

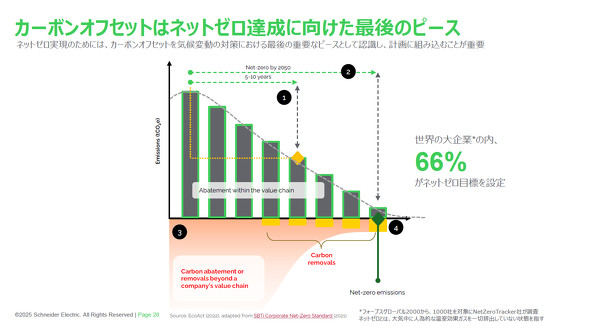

カーボンクレジットはネットゼロに向けた最後のピース

同社 サステナビリティ事業部 シニアセールスマネジャーの須藤将司氏は「企業はサステナビリティの実現に向かってすごく苦しんでいる。サステナビリティの方向性が、企業が目指す方向性と反することがあるからだ。例えば、電化したり、再生可能エネルギーを購入したり、追加のコストを払わなければならない。利益を出して成長させるという企業の方向性とサステナビリティの折り合いをどこでつければいいのかが、サテナビリティ担当者にのしかかっている課題だ。そうした課題に対して、市場の中で勝つための戦略の一環としてサービスを提供するのが、サステナビリティ事業部だ」と語る。

シュナイダーエレクトリックは2023年11月に、気候関連コンサルティングを手掛けるフランスのEcoActを買収。2006年創業のEcoActは国際排出量取引協会の下部組織で、カーボンクレジットの要件などを設定するICROA(International Carbon Reduction and Offset Alliance)の創設メンバーでもある。

高まる見せかけの“グリーンウォッシュ”への懸念

温室効果ガス排出削減目標の設定支援を行う国際イニシアチブであるSBTi(Science Based Targets initiative)では、温室効果ガスの実質的排出量をゼロにする“ネットゼロ”に向けて各企業で2050年までに実現できるような挑戦的な目標を設定することを求めている。その中で期限までに削減しきれなかった残余排出量に関しては、カーボンクレジットの購入などを通じて除去することを求めているが、そこまでにスコープ1〜3で90%を削減することが望ましいとしている。

シュナイダーエレクトリック サステナビリティ事業部 コンサルティングチーム マネジャーの蔡曙伍氏は「まずは自社の実質的な温室効果ガスの削減を軸とすることが必要だ。その上で、ネットゼロの最後の手段として、一定の品質が担保されたカーボンクレジットの具体的な調達戦略を検討するという流れだ。既に、2030年以降を見据えたクレジットの調達を進める企業もある」と話す。

カーボンクレジットの調達においては、民間主導のボランタリークレジット市場からの調達と、自社プロジェクトの開発という2つの方法があるが、クレジットの創出根拠が不透明なプロジェクトや価値の水増しなども問題視され、実態以上の価値をうたう“グリーンウォッシュ”への懸念も高まっている。

蔡氏は「外部調達、自社開発のさまざまなクレジットのポートフォリオを構築して、調達を進めていくことが重要だ。そして、ポートフォリオの構築では、経済性、計画性、リスク責任の3つの観点からの検討が必要になる」と話す。

カーボンクレジットの経済性、計画性、リスク責任

経済性に関しては、需給バランスの変動による供給逼迫で価格が上昇することを考慮した計画が必要になる。今後、カーボンクレジットは需要が増加すると見込まれる一方、一定以上の品質を担保されたクレジットの供給は限られていることから、価格も一定のレベルになっていくものと想定される。

「例えば、さまざまな調達メカニズムを戦略的にポートフォリオとして組み合わせることで、将来の価格高騰を回避することが可能になる」(蔡氏)

計画性に関しては、カーボンクレジットの供給量が今後限られてくることを想定する必要がある。企業のネットゼロの取り組みが増えていけば、供給量が足りなくなることは明らかだからだ。オフセット戦略の一環として早期に要件を定義し、短期、中期、長期にわたってクレジットの調達計画を確保することが重要になっている。

「特にプロジェクト開発の場合は、カーボンクレジットの組成に3〜5年ほどの期間が想定されることから、ポートフォリオの構築に際しては早期の取り組みが重要になる」(蔡氏)

リスク責任に関しては、カーボンクレジットの品質に関する監視が強化される中、高品質で効果的なクレジットの種別、認証の有無、追加性、継続性などを認識した上で選定していく必要がある。

「企業は、発行済みのカーボンクレジットを購入するだけではなく、自社で主体的にクレジットの組成やクレジット発行前のプロジェクトに投資することが求められる。それにより、リスク抑制を行うケースが増えていく」(蔡氏)

関連記事

いまさら聞けない「スコープ3」

いまさら聞けない「スコープ3」

スコープ3(Scope3)とは? GHGプロトコルの概要からスコープ3を構成するカテゴリー、さらにはスコープ3の排出量削減の進め方までを分かりやすく解説する。 いまさら聞けない「CO2ゼロ工場」

いまさら聞けない「CO2ゼロ工場」

「カーボンニュートラル化」が注目を集める中、製造業にとっては工場の「実質的CO2排出ゼロ化」が大きなポイントとなります。本稿では「CO2ゼロ工場」のポイントと実現に向けてどういうことを行うのかを簡単に分かりやすく紹介します。 製造業の脱炭素って本当に可能ですか? 欧州よりも積極性が求められる日本

製造業の脱炭素って本当に可能ですか? 欧州よりも積極性が求められる日本

国内製造業は本当に脱炭素を実現できるのか――。この問いに対して、本連載では国内製造業がとるべき行動を、海外先進事例をもとに検討していきます。第1回は脱炭素を巡る欧州と日本の「共通点」と「相違点」を解説します。 工場スマート化における日欧の製造現場の違いとは何か

工場スマート化における日欧の製造現場の違いとは何か

工場のスマート化において日本と欧州でどんな違いがみられるのか、日本国内で産業領域を担当するSchneider Electric(シュナイダーエレクトリック)インダストリー事業部 バイスプレジデントの角田裕也氏に話を聞いた。 データセンターと半導体に高い成長期待、シュナイダーが見据える新世界

データセンターと半導体に高い成長期待、シュナイダーが見据える新世界

脱炭素化や人手不足、地政学リスクへの対応など、多くの課題に直面する製造業において、どのようなニーズが生まれ、ビジネスが動こうとしているのか。シュナイダーエレクトリックに話を聞いた。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 外観検査機器の導入時の注意点〜何ができるのか、できないのか

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- 京セラが全固体電池電源モジュールのテスト運用、産ロボの電池交換作業低減

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- DMG森精機「受注の回復鮮明」データセンターなどけん引、BXで市場取り戻す

- 「高市演説を受けて〜危うい現状認識〜」にズバリ書かれていたこと

- スター精密が新工場で工作機械のスピンドル生産、AMRなどで省人化推進

- 芝浦機械が大型建機用旋回フレーム加工システム、タダノ向けに開発

- 狙われる“止まらない工場”、「動的システムセキュリティマネジメント」で守れ

- 宇宙まで見据える「建設機械」の世界〜災害に強い社会の構築に向けて

コーナーリンク