半導体後工程製造装置事業で売上高1000億円へ、ヤマ発は先端半導体に集中投資:製造マネジメントニュース(1/2 ページ)

ヤマハ発動機とヤマハロボティクスホールディングスは、2025年7月1日に設立するヤマハロボティクスにおける半導体後工程製造装置事業の中長期経営計画の概要を説明した。

ヤマハ発動機とヤマハロボティクスホールディングスは2025年6月19日、東京都内で記者会見を開き、同年7月1日に設立するヤマハロボティクスの半導体後工程製造装置事業の中長期経営計画を説明した。ヤマハロボティクスでは、半導体後工程製造装置と電子部品組み立て装置を開発、製造、販売を手掛け、2027年度に500億円以上、2030年代初めに1000億円の売り上げを目指す。

重要性が高まる半導体製造の後工程

現在、ヤマハ発動機のロボティクス事業では表面実装機や産業用ロボット、半導体後工程製造装置などを取り扱っており、2024年度の売上高はヤマハ発動機全体の約4%に当たる約1133億円だった。

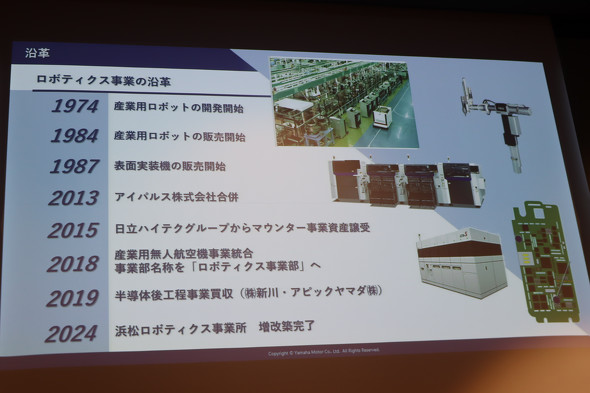

ヤマハ発動機のロボティクス事業の歴史は長い。1974年に産業用ロボットの開発を始め、1984年に産業用ロボット、1987年に表面実装機の販売を開始。2015年には日立ハイテクからマウンター事業を譲渡された。

2019年に、半導体後工程製造装置事業を強化するため、ダイボンダーやワイヤボンダーに強みを持つ新川、モールディング装置やその金型などを手掛けるアピックヤマダ、カメラモジュールなどのFA装置を製造するPFAを統合し、ヤマハロボティクスホールディングスを設立した。ヤマハ発動機のボティクス事業として約2500人、さらにヤマハロボティクスホールディングスでは約1300人が働く。そして2025年7月に、ヤマハロボティクスホールディングスが、傘下に置いていた新川、アピックヤマダ、PFAを吸収合併してヤマハロボティクスとしてスタートする。

「2019年の統合時に赤字の会社もあったため、まずはそれぞれの経営基盤固めを行った。工場の再編や海外拠点の統合などを進め、2021年からは3社とも黒字化できている。さらに成長ステージへ上がるために、今こそ一丸となって、経営リソースを適切に配分することが必要だと判断した」(ヤマハ発動機 ソリューション事業本部長の江頭綾子氏)

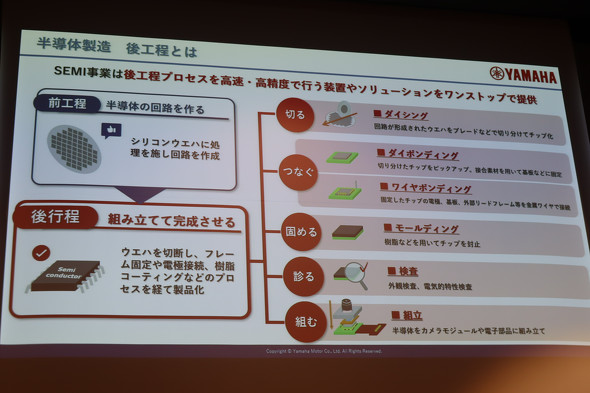

半導体領域では、ウエハーに形成する回路の微細化が限界に近づいてきている。そのため、半導体を組み立てて完成させる後工程の重要性が高まっている。

後工程は、回路が形成されたウエハーを切り出してチップ化するダイシング、切り分けたチップを基板に固定するダイボンディング、固定したチップに電極などをワイヤで接続するワイヤボンディング、樹脂などを用いてチップを封止するモールディングなどで構成される。ヤマハロボティクスホールディングス 代表取締役社長の中村亮介氏は「ヤマハロボティクスでは、それら後工程のソリューションをワンストップで提供している」と語る。

ヤマハロボティクスでは、半導体市場を一般半導体、電力制御に使うパワー半導体、生成AI向けを中心した先端半導体の3つに分けて見る。半導体市場自体は世界の人口増加、中間層の拡大、それらを起因とした省エネ需要を背景に、先端半導体が大きくけん引しながら市場全体が力強く成長する見通しだ

「成長領域は先端半導体、パワー半導体で、いずれもパッケージ構造の進化が進んでいる。一般半導体は、構造は成熟しているが、数量が多いボリュームゾーンになっている。これら3つの領域に対して戦略的にソリューションを提供し、市場の多様なニーズに応えていく」(中村氏)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 外観検査機器の導入時の注意点〜何ができるのか、できないのか

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- 京セラが全固体電池電源モジュールのテスト運用、産ロボの電池交換作業低減

- DMG森精機「受注の回復鮮明」データセンターなどけん引、BXで市場取り戻す

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- 「高市演説を受けて〜危うい現状認識〜」にズバリ書かれていたこと

- スター精密が新工場で工作機械のスピンドル生産、AMRなどで省人化推進

- 宇宙まで見据える「建設機械」の世界〜災害に強い社会の構築に向けて

- 狙われる“止まらない工場”、「動的システムセキュリティマネジメント」で守れ

- グループ最大規模へ、ロストワックス新工場が初進出のベトナムに完成

コーナーリンク

ヤマハ発動機の江頭綾子氏

ヤマハ発動機の江頭綾子氏