リチウムイオンバッテリーの安全性をいかに担保するのか:材料技術(2/2 ページ)

» 2014年12月03日 08時00分 公開

[陰山遼将,MONOist]

リチウムイオンバッテリーに対する安全評価の必要性とは?

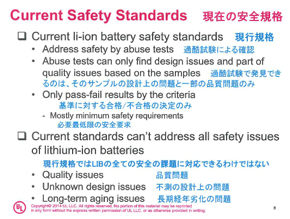

ワン氏は、LiBへの第三者認証機関による安全評価の必要性について説明した。同氏は「現行の安全規格ではLiBの安全面に関する全ての課題に対応できない」と主張する。その理由として「現行規格で行われている耐久性試験で発見できるのは、利用したサンプルの設計上の問題と、一部の品質問題のみ。電池セルの設計における不測の問題点や、長期の経年劣化といった問題に対応できない」と説明した。

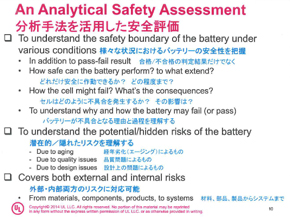

UL Taiwanが行う安全評価では、耐久試験の判定結果だけでなく、さまざまな使用条件におけるLiBの状況を詳細に分析することで、LiBの均一性や起こりうる品質問題の把握を行っているという。「耐久試験の結果に関わらず、さまざまな状況においてLiBに生じる不具合の理由、およびその過程を分析することで、潜在的なリスクを発見している」(ワン氏)。

ワン氏はこうしたLiBへの安全評価について、「現行の安全規格以上の評価項目が必要であり、潜在的なリスクの調査も求められる。安全評価における分析では、各種試験への合格/不合格に限らず、その現象が、なぜ、どのようにして起きたのかを理解することが重要」とし、「第三者認証機関による安全評価は、電池セルの性能や潜在的な性能を事前に把握できるため、メーカーにとってメリットがある。また、消費者に対するより安全な製品の提供にも貢献できる」と語った。

関連記事

容量がリチウムイオン電池の7倍!? 酸化物イオンを使う新原理の二次電池

容量がリチウムイオン電池の7倍!? 酸化物イオンを使う新原理の二次電池

東京大学大学院工学研究科教授の水野哲孝氏のグループと日本触媒は、現行のリチウムイオン電池の7倍に達するエネルギー密度を可能とする、新原理の二次電池の動作を実証したと発表した。この新原理の二次電池は、正極中における酸化物イオンと過酸化物イオンの酸化還元反応を利用する。 リチウムイオン電池の容量が従来比3倍に、積水化学がゲルタイプ電解質を新開発

リチウムイオン電池の容量が従来比3倍に、積水化学がゲルタイプ電解質を新開発

積水化学工業は、一般的なリチウムイオン電池に用いられている電解液と同等クラスのリチウムイオン電導性を持つゲルタイプ電解質などを用いて、リチウムイオン電池の容量を従来比で3倍まで高めると同時に、生産速度も同10倍に向上できる技術を開発した。2014年夏をめどにサンプル提供を始め、2015年度には量産販売したい考え。 認証機関からビジネスパートナーへ、UL Japanが新戦略

認証機関からビジネスパートナーへ、UL Japanが新戦略

UL Japanは、これまでの「第三者認証機関」という位置付けから、エネルギー関連技術や日本が先行する材料技術などの先端技術分野にフォーカスしつつ、顧客が国際競争力を高めるための「ビジネスパートナー」へと事業の方向性をシフトしていく。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

組み込み開発の記事ランキング

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断

Special SitePR

コーナーリンク

あなたにおすすめの記事PR