今だから知っておきたい米国、中国との貿易の内訳 何が強くて何が弱いのか:小川製作所のスキマ時間にながめる経済データ(41)(3/3 ページ)

対中国の輸出入

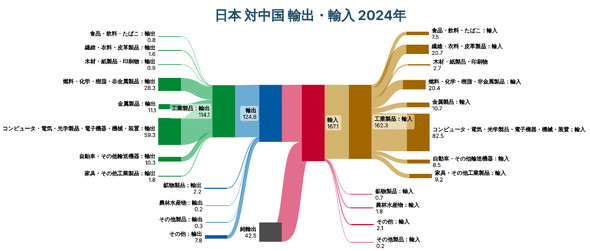

最後に、対中国の輸出入についても見てみましょう。近年対中国の貿易が大きく拡大しており、特に輸入では最大相手国となっています(図3)。

対中国の貿易では、対米国と逆に大きく輸入が超過しています。

輸出も輸入も工業製品が大半で、特に「電気電子機器・機械・装置」の規模が大きいことが分かります。「自動車・その他輸送機器」はそれほど多くないようです。

「電気電子機器・機械・装置」の内訳を見てみると、「コンピュータ・電子・光学機器」の輸入が多いようです。この領域の日本からの輸出は20.8[10億ドル]であるのに対し、中国からの輸入は51.0[10億ドル]となっており、30.2[10億ドル]もの輸入超過です。

特にこの中でも、「コンピュータおよび周辺機器」(13.7[10億ドル])と「家電」(6.0[10億ドル])の輸入超過額が大きくなっています。PCや電化製品などは、既に国産よりも中国製が当たり前になりつつあります。家電量販店に並んでいる製品を見ても、「Made in China」の製品が大きな存在感となっています。消費者として接する製品ほど、中国製が増えていることが統計上でも確認できます。

また、対中国の場合は「食品・飲料・たばこ」や「繊維・木材・皮革製品」「家具・その他工業製品」でも輸入超過の度合いが比較的大きい傾向も確認できました。

日本の対米中貿易の特徴

今回は、日本の対米中貿易の詳細について、サンキーダイヤグラムという表現方法で紹介しました。項目ごとに輸出と輸入のバランスを一目で確認でき、興味深い傾向が読み取れたのではないでしょうか。

日本は全体で見れば、エネルギー/資源を輸入し、工業製品を輸出する加工貿易が主体となっています。ただし、その中でも存在感の大きな米国と中国に対しては、それぞれ異なる傾向が見えてきました。

対米国では、工業製品の輸出が超過していて、特に自動車と機械/装置の存在感が大きいことが分かりました。日本の製造業の中でも、特に強みとされる領域で、輸出が大きく超過していることになります。

一方で、コンピュータや家電製品では、対中国で輸入が超過している状況です。この領域では、大手電機メーカーの撤退や、存在感の縮小が報道されていますが、中国メーカーの台頭と、日本市場への進出の広がりが、統計的な輸出入のバランス面でも確認できたと思います。

今回はグラフ化していませんが、米国の対中国輸出入を見ても、輸入超過(約320[10億ドル])の多く(約192[10億ドル])を「電気電子機器・機械・装置」が占めていました。大きな投資が必要で、規模の経済を追うことで低価格競争に陥りやすい電気電子機器などは、新興国に取って代わられやすいことも示しているといえます

一方で、技術的な優位性があったり、製品としての成熟した価値を提供できていたりする自動車や機械/装置の分野では、現在のところ日本製品の強みが維持されているように見えます。

今後、海外との貿易が不安定化していく中で、それをむしろチャンスと捉えることもできるかもしれません。日本ならではの強みを生かし、再び世界の中での存在感を発揮できるような領域はどこなのか、もう少し堀り下げてみると意外な発見があるかもしれませんね。

⇒記事のご感想はこちらから

⇒本連載の目次はこちら

⇒前回連載の「『ファクト』から考える中小製造業の生きる道」はこちら

筆者紹介

小川真由(おがわ まさよし)

株式会社小川製作所 取締役

慶應義塾大学 理工学部卒業(義塾賞受賞)、同大学院 理工学研究科 修士課程(専門はシステム工学、航空宇宙工学)修了後、富士重工業株式会社(現 株式会社SUBARU)航空宇宙カンパニーにて新規航空機の開発業務に従事。精密機械加工メーカーにて修業後、現職。

医療器具や食品加工機械分野での溶接・バフ研磨などの職人技術による部品製作、5軸加工などを駆使した航空機や半導体製造装置など先端分野の精密部品の供給、3D CADを活用した開発支援事業などを展開。日本の経済統計についてブログやTwitterでの情報発信も行っている。

関連記事

米国、中国から見た貿易相手国「日本」 存在感は著しく低下

米国、中国から見た貿易相手国「日本」 存在感は著しく低下

ビジネスを進める上で、日本経済の立ち位置を知ることはとても大切です。本連載では「スキマ時間に読める経済データ」をテーマに、役立つ情報を皆さんと共有していきます。今回は日本、米国、中国の貿易の関係性の変化について解説します。 かつての“輸出大国”日本の復活はあるのか 貿易データが示す立ち位置の変化

かつての“輸出大国”日本の復活はあるのか 貿易データが示す立ち位置の変化

ビジネスを進める上で、日本経済の立ち位置を知ることはとても大切です。本連載では「スキマ時間に読める経済データ」をテーマに、役立つ情報を皆さんと共有していきます。今回は日本の貿易の変化や国際的な立ち位置について紹介します。 製造業は本当に「日本の稼ぎ頭」なの? 実力値をデータで確かめよう

製造業は本当に「日本の稼ぎ頭」なの? 実力値をデータで確かめよう

ビジネスを進める上で、日本経済の立ち位置を知ることはとても大切です。本連載では「スキマ時間に読める経済データ」をテーマに、役立つ情報を皆さんと共有していきます。第1回では、国内産業の稼ぎ頭と言われる製造業の「実力値」を確かめます。 日本は本当に「貿易立国」なのか、ファクトに見える真実

日本は本当に「貿易立国」なのか、ファクトに見える真実

苦境が目立つ日本経済の中で、中小製造業はどのような役割を果たすのか――。「ファクト」を基に、中小製造業の生きる道を探す本連載。第6回目は「為替レート」に焦点を当て、日本における「貿易」についてのファクトについて解説していきます。 製造業の経済安保対応、サプライチェーン多元化が進む一方で未対応も「約6割」

製造業の経済安保対応、サプライチェーン多元化が進む一方で未対応も「約6割」

日本のモノづくりの現状を示す「2025年版ものづくり白書」が2025年5月30日に公開された。本連載では「2025年版ものづくり白書」の内容からDXや競争力などについてのポイントを抜粋して紹介している。第3回では、経済安全保障を踏まえた持続的成長への考え方について取り上げる。 国内投資を減らす日本企業の変質と負のスパイラル

国内投資を減らす日本企業の変質と負のスパイラル

苦境が目立つ日本経済の中で、中小製造業はどのような役割を果たすのか――。「ファクト」を基に、中小製造業の生きる道を探す本連載。第9回は、経済における企業の役割と、日本企業の変質についてファクトを共有していきます。 今や“凡庸な先進国”へ、一人当たりGDPに見る日本の立ち位置の変化

今や“凡庸な先進国”へ、一人当たりGDPに見る日本の立ち位置の変化

苦境が目立つ日本経済の中で、中小製造業はどのような役割を果たすのか――。「ファクト」を基に、中小製造業の生きる道を探す本連載。第3回では、国民1人当たりの豊かさを示す指標「1人当たりGDP」に焦点を当て、日本の現在地を見てきます。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

コーナーリンク