橋のように活物質同士や集電箔をつなぐPVA繊維 放電出力維持率を5%向上:人とくるまのテクノロジー展2025

クラレは、「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」で、開発中の製品として、コンパウンド成形材料「アーネストン 環境対応グレード」や、ポリビニールアルコール繊維「クラロン」の負極材バインダーグレードを披露した。

クラレは、「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」(2025年5月21〜23日、パシフィコ横浜)で、開発中の製品として、コンパウンド成形材料「アーネストン 環境対応グレード」や、ポリビニールアルコール(PVA)繊維「クラロン」の負極材バインダーグレードを披露した。

リサイクルPP使用でも性能は同等

アーネストンは、クラレが開発したスチレン系熱可塑性エラストマー「セプトン」や「ハイブラー」、アクリル系熱可塑性エラストマー「クラリティ」、ポリプロピレン(PP)を主原料としたコンパウンド成形材料だ。

同製品は、容易に射出/押出成形ができる他、ゴム弾性に優れるため、加硫ゴムの代替素材として採用されている。比重はPPと同等の0.9であり、より比重の大きい加硫ゴムの代替素材で使うと30〜40%の軽量化も行える。−45℃に耐えられる耐寒性に加え、高い耐熱劣化性や耐候性、耐オゾン性、着色性も備える。

また、リサイクル可能で、燃やしても有毒ガスが発生せず、食品衛生規格にも適合するため、環境に優しい塩ビ代替材料としても評価されている。

アーネストン 環境対応グレードも、アーネストンとほぼ同じ構成のコンパウンド成形材料だが、利用されているPPのうち30%でリサイクル品が使われている点で異なる。クラレの説明員は「環境対応グレードはリサイクルPPが使用されているが、性能はアーネストンと同等だ」と話す

活物質同士を強固につなぐ橋のようなクラロン

クラロンは、繊維強度や耐候性/耐薬品性に優れていることから、特殊紙分野の他、セメントやゴム、プラスチックの補強などに利用されている。また、主に炭素、水素、酸素で構成されているため、燃焼時にダイオキシンやアンモニアなどの有害物質が発生しない。

特殊紙用途ではアルカリマンガン電池のセパレーターとしても使われている。クラレの説明員は「クラロンはアルカリマンガン電池のセパレーターとして世界シェア90%を誇る。当社ではクラロンを二次電池(リチウムイオン電池など)のセパレーターにも展開しようと考え、そのための検証を行った。その結果、アラミド繊維をコーティングしたセパレーター(ACS)やセラミックをコーティングしたセパレーター(CCS)と比べると耐熱性や耐久性で劣ることが分かった。そこで、リチウムイオン電池のセパレーターではなく正極や負極に用いられる材料としての応用を目指して、今回のクラロンの開発をスタートした」と述べる。

今回展示したクラロンは、負極材向けバインダーグレードとなる。バインダーは正極や負極内の活物質同士や集電箔(アルミ箔)をつなぎ、電極の構造を維持する役割を果たす。のりのように活物質同士や集電箔を接続する従来のバインダーは、リチウムイオン電池の充放電により生じる膨張/収縮が繰り返されることで一部が外れ、性能の劣化を招いていた。この解決策として、多量のバインダーを用いて活物質同士や集電箔を強固に接着すると、バインダーが活物質全体を被膜し、イオンの移動を阻み出力を低下させてしまう。

クラロンの負極材バインダーグレードは、橋を架けるように活物質同士や集電箔をつなぎ、膨張/収縮も抑える。橋のように活物質同士や集電箔を接続するため、活物質全体を被膜することもない。

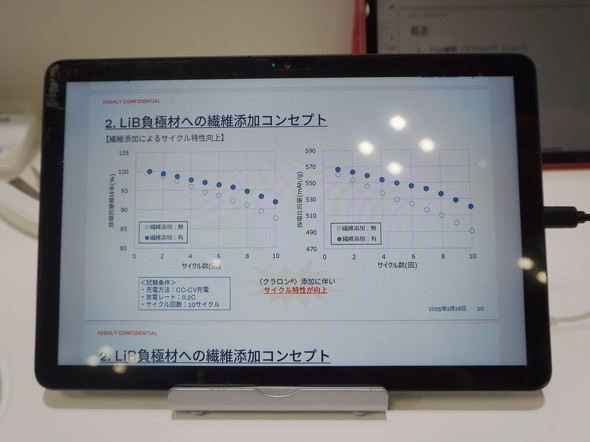

クラレの説明員は「当社では、クラロンの負極材バインダーグレードの性能を確かめるために、このバインダーを備えたリチウムイオン電池と搭載していないものを用いて10サイクルの充放電テストを行った。その結果、搭載していないリチウムイオン電池と比べて、クラロンの負極材バインダーグレードを用いたものは負極の構造を維持するとともに、充放電により生じる膨張/収縮を抑制し放電出力の維持率が5%高いことが判明した。100/1000サイクルの充放電テストでもこの傾向を保てることが明らかになってきている」と述べた。

アーネストン 環境対応グレードとクラロンの負極材バインダーグレードはサンプルワーク中だ。クラロンの負極材バインダーグレードは量産化を予定している。

関連記事

レゾナックのリチウムイオン電池用バインダーがトヨタのハイブリッド車に採用

レゾナックのリチウムイオン電池用バインダーがトヨタのハイブリッド車に採用

レゾナック・ホールディングスは、事業会社のレゾナックのリチウムイオン電池用バインダー「ポリゾール LBシリーズ」が、プライムアースEVエナジーのリチウムイオン電池の部材として初めて採用されたと発表した。 第一工業製薬がリチウムイオン二次電池用バインダーの生産能力増強

第一工業製薬がリチウムイオン二次電池用バインダーの生産能力増強

第一工業製薬は、戦略的資源として位置付けられるリチウムイオン二次電池の需要増に対応するため、滋賀工場で負極用水系複合接着剤「エレクセルCR シリーズ」の生産能力を増強した。 日本ガイシのリチウムイオン二次電池、容量アップで需要探る今

日本ガイシのリチウムイオン二次電池、容量アップで需要探る今

日本ガイシは、「TECHNO-FRONTIER2024」で、リチウムイオン二次電池「EnerCera(エナセラ)」シリーズのチップ型「EnerCera Pouch」とコイン型「EnerCera Coin」を紹介した。 リチウムイオン電池の電極を構成する4つの部材が電池性能に与える影響とは

リチウムイオン電池の電極を構成する4つの部材が電池性能に与える影響とは

注目を集めるリチウムイオン電池をはじめ「電池のあれこれ」について解説する本連載。今回は、リチウムイオン電池の「高エネルギー密度」と「低抵抗」という特性に影響を与える4つの部材「活物質」「導電助剤」「バインダー」「集電体」について解説します。 数分で熱硬化するハイブリッドガラスを開発 熱や光に強く封止材などで使える

数分で熱硬化するハイブリッドガラスを開発 熱や光に強く封止材などで使える

石塚硝子は「新機能性材料展2025」で「有機無機ハイブリッドガラス」「短時間硬化ハイブリッドガラス」「放熱シート用ハイブリッド材」「ハードコート剤」を披露した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 【クイズ】トヨタと住友金属鉱山、全固体電池正極材の共同研究開始はいつ?

コーナーリンク