グローバル連携の下で広がる製造業のデータ共有圏「Manufacturing-X」とは?:加速するデータ共有圏と日本へのインパクト(6)(1/3 ページ)

欧州を中心にデータ共有圏の動向や日本へのインパクトについて解説する本連載。第6回は、製造業のデータ共有圏であるManufacturing-Xを紹介する。

連載概要と本記事の位置付け

本連載では、「加速するデータ共有圏/データスペースの最新動向と日本の産業へのインパクト」をテーマとして、データ共有圏/データスペースの動向やインパクト、IDSA(International Data Space Association)、GAIA-X、Catena-X、Manufacturing-Xなどの鍵となる取り組みを解説していく。連載第6回となる今回は、製造業のデータ連携の取り組みであるManufacturing-Xを紹介する。

本連載の構成

- 第1回:製造業の「データ共有圏」、2023年の最新動向と5つのポイント

- 第2回:製造業でデータ共有圏が広がる背景と、データ共有のインパクト

- 第3回:データ主権を守りながら共有していく、IDSAとは?

- 第4回:GAIA-Xが目指す自律分散型データ共有、“灯台”プロジェクトは協調から競争領域へ

- 第5回:アプリローンチが加速する自動車のデータ共有圏Catena-X/Cofinity-Xとは?

- 【今回】第6回:グローバル連携の下で広がる製造業のデータ共有圏「Manufacturing-X」とは?

- 第7回:米国(MOBI)や中国(Huaweiなど)、アジアでの取り組み

- 第8回:日本におけるデータ共有の取り組み(1):DATA-EX、IVI、RRI

- 第9回:日本におけるデータ共有の取り組み(2):Ouranos Ecosystem

- 第10回:求められる日本のデータ共有圏戦略

データ共有圏(データスペース)とは

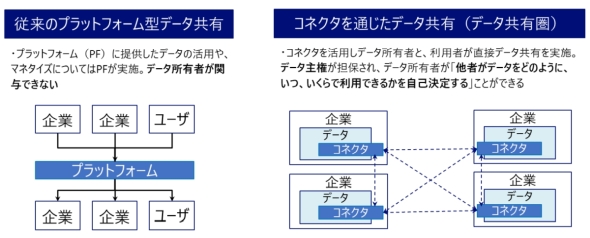

データ共有圏はデータスペース(Data Space)とも呼ばれている。データの共有/交換は、従来はプラットフォームを介したデータ共有が一般的であり、提供されたデータの活用やマネタイズについてはプラットフォーム側が実施し、データ所有者は関与できないものだった。

一方で、現在欧州発で検討が進むデータ共有圏=データスペースについては、データの出し手と受け手をコネクターで直接つなぐ分散型の共有となる。コネクターを活用し、データ所有者と利用者が直接データ共有を実施する。データ主権が担保され、データ所有者が「他者がデータをどのように、いつ、いくらで利用できるかを自己決定することができる」のが特徴だ。

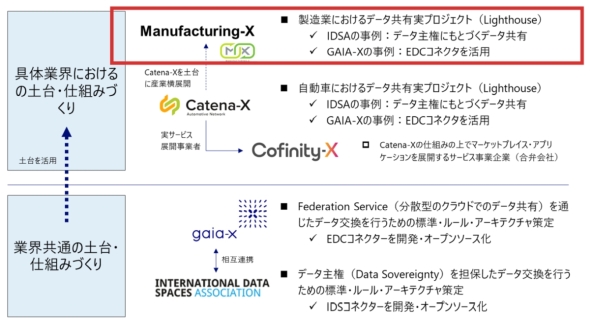

データ共有圏を展開する組織とManufacturing-Xの位置付け

データ共有圏では多くの組織が動いている。本連載の中でそれぞれの組織の動向は詳述するが、ここでは大きくその位置付けを示したい。まず、主要な組織としては大きく2つに分かれる。業界共通での仕組み作りを担うのがIDSA(International Data Space Association)とGAIA-Xだ。

その土台の上に、自動車業界ではCatena-X、製造業全般においてはManufacturing-Xなど業界ごとの仕組みづくりを担う組織の活動が位置付けられる。後述するCofinity-Xは位置付けが他と異なり、Catena-Xの仕組みの上で個別のソリューションを展開するサービス企業となる。その中で、本記事で詳述するのがManufacturing-Xだ。

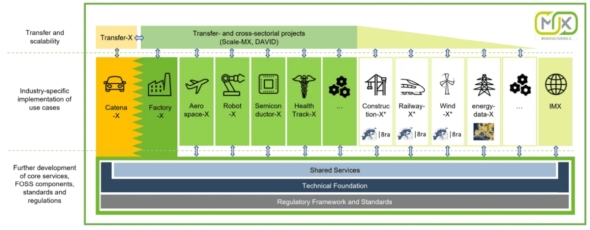

Manufacturing-Xの活動

Manufacturing-Xはドイツ政府が資金提供しているイニシアチブであり、デジタル化を通じてドイツ、欧州、世界の製造業の競争力、回復力、持続可能性を高めることを目的としている。既に製造業の中でも、自動車業界においてはCatena-X(自動車業界のデータ共有エコシステム構築に向けた取り組み)が存在するが、Manufacturing-Xでは自動車を含めた製造業全体が対象となる。Catena-Xを土台(Blue Print:設計図)としつつも、製造業のセクター横断で進めていくイニシアチブとなっている。

ドイツにおいてManufacturing-Xは、Manufacturing-X Council Germany(MXCG)によって推進される。MXCGの目的は下記の通りだ。

- ドイツの産業界がManufacturing-Xを導入できるフレームワークを定義

- バリューチェーン全体に沿ってデータを安全かつ主権を持ってエンドツーエンドで共有する方法を詳しく説明

- このために作成する必要がある技術的および組織的要件を定義

- ライトハウスプロジェクトとサポート製品を実装し、より広範な市場に導入

- 特に経済関係者の間で、イニシアチブを伝え、周知させる

プラットフォームインダストリー4.0の事務局によってサポートされ、連邦経済気候保護省(BMWK)、連邦教育研究省(BMBF)が支援している。BASF、Deutsche Telekom、Festo、フエニックス・コンタクト、SAP、Schunk、Siemensと作業グループの責任者によって活動が推進されている。

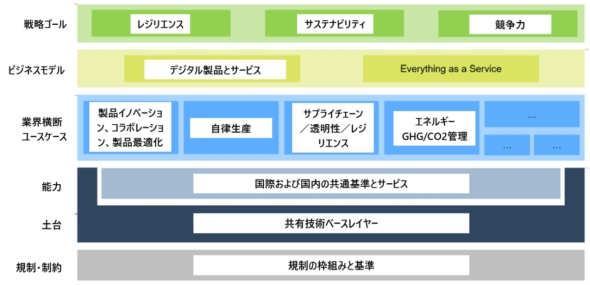

Manufacturing-Xは(1)戦略ゴール、(2)ビジネスモデル、(3)業界横断ユースケース、(4)能力、(5)土台、(6)規制/制約の6階層で定義されるフレームワークに沿って取り組みが進む。

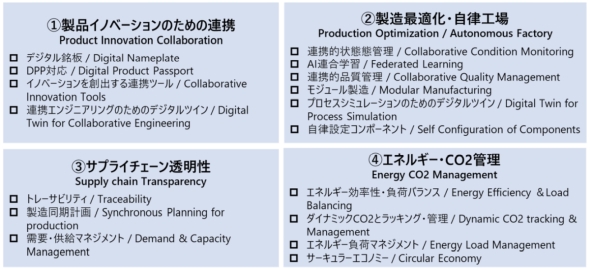

また、ユースケースとしては大きく分けて、(1)製品イノベーションのための連携、(2)製造最適化/自律工場、(3)サプライチェーン透明性/レジリエンス、(4)エネルギー/CO2管理が掲げられており、それぞれのプロジェクトの中で実現が図られている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

- トヨタの“CIO”は情報システムではなく産業全体にコミットする

コーナーリンク

![図3 Catena-Xを設計図とした製造業全体への発展[クリックで拡大] 出所:Manufacturing-X](https://image.itmedia.co.jp/mn/articles/2502/26/sp_250226dataspace06_03.jpg)