広がるロボットの活躍フィールド〜公道/建築/海洋での可能性〜:転換点を迎えるロボット市場を読み解く(5)(3/3 ページ)

地域の沿岸部の課題を解決する、海の次世代モビリティ

最後に、海洋領域におけるロボティクス活用の広がりも紹介したい。本領域では、海洋ロボティクスあるいは海の次世代モビリティという呼称の下、いわば水上/水中ロボットと呼べるASV(Autonomous Surface Vehicle)やROV(Remotely Operated Vehicle)、AUV(Autonomous Underwater Vehicle)の活用について官民連携での取り組みが進められている。

内閣府の第4期海洋基本計画では「AUV、自律型無人艇(ASV)、遠隔操作型無人潜水機(ROV)等の海の次世代モビリティを含む海洋ロボティクスは、海洋科学技術における重要な基盤技術の一つ」であることが記載されている。また、2022年6月7日に閣議決定された「デジタル田園都市国家構想基本方針」では、国土交通省総合政策局海洋政策課で「海の次世代モビリティによる沿岸・離島地域の課題解決」に取り組むことが記載されている。

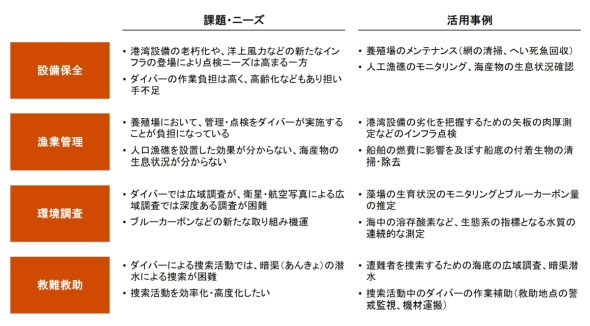

この一環として、国土交通省では「海の次世代モビリティの利活用に関する実証事業」に2021年度から取り組んでおり、水産業や沿岸/港湾のインフラ管理を筆頭に、高齢化による担い手不足、インフラの老朽化対策、洋上風力など新たなインフラへの対応、ブルーカーボンやネイチャーポジティブも背景とする海域の自然環境保全ニーズの高まりといった、地域のさまざまな課題の解決につながる実証を行っている(図3)。例えば、2023年度の実証では、港湾鋼構造物の高圧洗浄/肉厚測定や研掃、水中構造物や船底の清掃、広域での水質測定や藻場調査などが取り組まれた。

こうした数年にわたる官民での取り組みの結果、これら新技術による課題解決の可能性を示す実証事例は積み重ねられてきた。一方、実運用の事例はいまだ少なく、技術、運用、制度それぞれの取り組みが必要な状況である。技術については、コストや性能、耐久性に加え、運用しやすいシステム/アプリケーション整備が望まれる。運用面では担い手の育成や、データ利活用の仕組みの整備などがニーズとして聞かれる。また、制度面では海域調整などの手続きの円滑化、有人を前提とした法体系の見直し、公共工事における採用指針や点検基準の整備などを望む声が聞かれる。

しかしながら、課題解決の取り組みや社会実装を進めるためにも、トライアルの量自体がまだまだ足りない。まずは特定の地域を対象に、実証や実利用のフィールドを整備し、関係者が集まるエコシステムを形成したりモデルケースを創出したりする取り組みが重要なのではないか。また、その際、海洋ロボティクスのみならず、個別技術、個社、業界を超えて、沿岸部/港湾の新たなデジタルインフラの整備の視点があることが望ましい。

アーキテクチャを描き、官民一体となって取り組む

今回取り上げた公道、建築、海洋へのロボティクス活用は、業界や社会の在り方を大きく変える可能性を秘めたものであり、中長期での大きなインパクト創出に向けて、段階的に取り組むべき領域である。その取り組みの間も技術は進化し続けるわけだが、その進化は出口が明確な場合に加速されるものであり、どのような運用/制度を想定するかの明確化が重要となる。一方で、運用や制度の目線からすると、技術の成熟度合いで在り方が変わる側面がある。こうした場合、それぞれ個別に検討していても解は見いだせない。

このような領域においては、ありたい姿とその実現のための技術、運用、制度のベストミックスをアーキテクチャとして描くことが有効である。それに基づいて対話と実践を積み重ね、課題を明確化して一つ一つつぶし込んでいき、その過程で仲間を増やしエコシステムを拡大していくことが考えられる。

どの領域においても、現在の運用や制度にはそれぞれの理由と経緯がある。技術の進化を織り込みつつも現場を見据え、段階的に目指す姿やアーキテクチャを描いていくことが重要である。それでも短期的には効果が出ず、コスト増にしかならないことがあり得る。そこを関係者で乗り越えるためにも、仮説検証や課題解決に向けた活動の立脚点として、何を前提に何を実現するつもりなのか、を明確にすることが重要である。

こうした活動は個社では難しく、民民連携や官民連携を要する。また、特定業界や特定地域のみではなく、異なる強みを持ち合う横断的取り組みが重要となる。官民問わずニーズが顕在化しており、筆者が所属するPwCコンサルティングもさまざまな支援を提供している。それぞれの立場での悩みや苦労が分かるからこそ、それらに寄り添い、単独での成功のみならず協調も踏まえた望ましい産業目線に立った貢献が可能であると考えている。(次回に続く)

筆者プロフィール

瀬川 友史(せがわ ゆうし) PwCコンサルティング合同会社 ディレクター

大手シンクタンクおよび大手監査法人系コンサルティングファームにおいて、ロボット、ドローンなど先端技術の事業化および産業化をテーマに官公庁や大手企業、ベンチャー企業のコンサルティング業務に従事。現職ではロボティクスやモノづくり領域を中心に、官公庁、民間企業、研究機関に対し、先端技術の事業化、産業化に向けてビジョン策定から実行までを幅広く支援している。

関連記事

- ≫連載「転換点を迎えるロボット市場を読み解く」バックナンバー

加速度的に進む産業用ロボットの構造転換、その進化の方向性は?

加速度的に進む産業用ロボットの構造転換、その進化の方向性は?

転換点を迎えるロボット市場の現状と今後の見通し、ロボット活用拡大のカギについて取り上げる本連載。第4回は、構造的な転換期へと差し掛かっているFAシステムと産業用ロボット市場の動向について解説する。 踊り場を迎えるサービスロボット【後編】〜現場への導入を進める4つの施策とは〜

踊り場を迎えるサービスロボット【後編】〜現場への導入を進める4つの施策とは〜

転換点を迎えるロボット市場の現状と今後の見通し、ロボット活用拡大のカギについて取り上げる本連載。第3回は、現場へのサービスロボットの導入を進めるための4つの施策について解説する。 踊り場を迎えるサービスロボット【前編】〜なぜ導入が進まないのか〜

踊り場を迎えるサービスロボット【前編】〜なぜ導入が進まないのか〜

転換点を迎えるロボット市場の現状と今後の見通し、ロボット活用拡大のカギについて取り上げる本連載。第2回は、サービスロボットをテーマに、サービス業の特徴に触れながら、サービスロボットのポテンシャルと導入の拡大に向けた課題を解説する。 ロボット新戦略から約10年、ロボット市場のこれまでとこれから

ロボット新戦略から約10年、ロボット市場のこれまでとこれから

2015年2月に日本経済再生本部から「ロボット新戦略」が打ち出されて約10年が経過した現在、ロボット市場の状況は、日本のロボット産業の状況はどうか。本連載では、転換点を迎えるロボット市場の現状と今後の見通し、ロボット活用拡大のカギについて取り上げる。第1回は、ロボット市場のこれまでとこれからを俯瞰的に解説する。 「ロボット新戦略」が生産現場にもたらす革新とは?

「ロボット新戦略」が生産現場にもたらす革新とは?

日本再興戦略の一環として策定された「ロボット新戦略」は、2015年5月15日に新設される「ロボット革命イニシアティブ協議会」により、実現に向けた活動に入ることになる。本稿ではロボット新戦略が生産現場に何をもたらし、どういう方向性になるのかを解説する。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 現場や事務用途で快適に使える防塵防水対応の10.1型タブレットPCを発売

コーナーリンク