広がるロボットの活躍フィールド〜公道/建築/海洋での可能性〜:転換点を迎えるロボット市場を読み解く(5)(1/3 ページ)

転換点を迎えるロボット市場の現状と今後の見通し、ロボット活用拡大のカギについて取り上げる本連載。第5回は、新たにロボットが活躍するフィールドとなっている公道、建築、海洋での可能性について解説する。

本連載では前回までに、清掃や運搬、警備など、より生活に身近なサービスの現場での活躍が期待されるサービスロボットと、製造業での活用高度化と裾野拡大を見せる産業用ロボットについて解説してきた。一方、これら以外にも未活用領域といわれる、これまでロボットが活用されてこなかった現場への広がりがみられる。

その中でも今回は重要な市場/産業である、公道、建築、海洋について解説したい。連載第1回でも述べたが、これらの屋外や特殊環境における用途では技術のみならずその運用や環境の在り方を整えることが重要であり、その中で既存ルールの変更や新たなルールの整備も必要となる。新しい産業を作るにはあるべきアーキテクチャを高い専門性を持ち寄って描き、多様かつ高度な専門性による産官学連携で実現に取り組むことが重要である。

⇒連載「転換点を迎えるロボット市場を読み解く」バックナンバー

法改正の下、段階的に進展する自動配送ロボット

2023年4月1日に「道路交通法の一部を改正する法律」が施行され、いわゆる低速/小型の自動配送ロボットは、同法上の「遠隔操作型小型車」として位置付けられた。これにより、大きさや速度など一定の条件を満たすロボットは、通行エリアを管轄する都道府県公安委員会への事前届出により、歩行者と同様に走行できることとなっている。

こうした法整備は、EC(Eコマース)市場の拡大などにより宅配需要が急増する一方で、物流分野における人手不足や買い物弱者の増加といった課題が深刻化していることを受け、ラストワンマイル配送の担い手としてのロボットへの期待を背景としたものである。2019年9月に立ち上がった「自動走行ロボットを活用した配送の実現に向けた官民協議会」における継続的な議論/検討の他、産業界でも一般社団法人としてロボットデリバリー協会が2022年1月に発足され、安全基準やガイドラインを策定するなど、民民/官民一体となった取り組みの結果、実現されたものである。

法整備から間もなく2年、実証止まりではない実際のサービスとしての自動配送ロボットの活用も徐々に増えつつある。一方でその走行エリアは、人口密集地であり、歩道が広いなど道路環境が良好なエリアにとどまる傾向がある。この背景にはコスト、配送能力、社会受容の3点で課題があるとみている。

まずはコストである。ロボット本体のコストもまだまだ高く、技術の成熟や量産拡大による低コスト化の余地はもちろんあるが、それ以上に削減余地があるのは運用コストだ。例えば、現行法ではロボットは完全無人運転ではなく遠隔監視/操作者の存在を前提としているため、1人の遠隔監視/操作者が何台のロボットを担当できるかによってコスト構造が大きく変わる。各社では遠隔監視/操作のシステムや運用を工夫することで1対10やそれ以上の効率を段階的に目指しているが、AI(人工知能)のさらなる活用や、信号機などインフラ側のIoT(モノのインターネット)化、公道空間データの整備などが進展すれば、さらに安全かつ効率的な仕組みを構築できるはずだ。

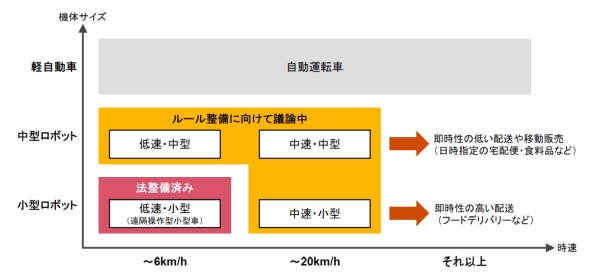

次に配送能力だが、現行法上で公道走行できるのは、およそ電動車いす相当の大きさと速度のロボットであり、一度に運べる荷物の量や、許容される時間内に配送できる距離は限られている。このため、まとまった小口配送ニーズを確保できる集合住宅、特にタワーマンションが密集するエリアやオフィス街でなければ、費用対効果のあるサービスとなりにくい。これに対しては官民一体となった活動が進められており、2024年7月に設置された経済産業省の「より配送能力の高い自動配送ロボットの社会実装検討ワーキング・グループ」において、現在よりも速度やサイズの大きい、いわゆる中速/小型や中速/中型の配送ロボットの社会実装に向けたルール整備の在り方などが議論されている(図1)。例えば、現行の低速/小型の最高速度は時速6kmだが、これが時速20kmなどになれば、単純計算で3倍以上の配送効率となる。都市部での費用対効果も高まり、また、地方でのサービスも成立しやすくなることで買い物弱者支援にもつながるだろう。

最後に社会受容である。公道において自動配送ロボットは新参者であり、この新たなモビリティに対する認知度は高いとは言えない。どのような位置付けで、どのような挙動をするものかに対する理解が広がり、また、社会課題の解決や利便性の向上につながるものであると認識されるようになれば、運用コストもさらに最適化されるだろう。地域の商店/企業や住民、行政も巻き込み、街づくりの目線からの取り組みもあり得る。社会受容には即効薬はなく、情報発信、対話、実績の積み重ねが重要である。

中速/中型を含む自動配送ロボットは、業界や社会の課題解決に資するものであるが、その本格的な社会実装はまだ遠い。民間側からするとルール整備の見込みや内容、時期を含む政策のロードマップが明確であるほど投資がしやすくなり、官側からすると民間の意欲やニーズ/課題が明確であるほど政策の見通しを示しやすくなる。双方の一層の対話と実践が欠かせない。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 現場や事務用途で快適に使える防塵防水対応の10.1型タブレットPCを発売

コーナーリンク