広がるロボットの活躍フィールド〜公道/建築/海洋での可能性〜:転換点を迎えるロボット市場を読み解く(5)(2/3 ページ)

業界を挙げた取り組み機運が高まる建築ロボット

建設業界の人手不足はますます深刻化しており、2024年問題と呼ばれた労働時間の上限規制のインパクトに続き、高齢となった熟練職人の引退増加により、今後も現場はさらに逼迫(ひっぱく)し、ロボット活用への期待は加速するだろう。建設業界は、大きく土木と建築に大別される。土木は公共からの発注が多く、制度を整えることで新技術を取り入れやすく、また、自動化はされずとも機械化は元来進んでいる。その一方で建築は、発注者が民間であり、自動化以前に機械化も進んでおらず、ロボット活用の道筋は長い。

また、建築業界特有の構造もロボット活用には課題となり得る。特有の構造とは、自動車などの工業製品とは異なり建築物は一品モノであること、施工/組み立ての精度は現場で柔軟に合わせ込みながら出していくものであること、全体の計画や管理を担うゼネコンから実際の各種工事を請け負う専門工事業者(サブコン)、さらにその2次請けや3次請けなど重層的な請負構造があること、そしてそのような構造の中で各種機材/機器の手配や管理の主体もものによってまちまちであること、などである。

これらの特有性に対し業界としても手を打つべく、2021年に「建設RXコンソーシアム」が立ち上がり、現在では大手ゼネコン5社が幹事会社にそろい、会員企業は300社に迫る勢いである。同コンソーシアムでは12の分科会を設置し、技術の共同研究開発や相互利用に取り組んでいる。また、一般社団法人の日本建設業連合会にも2020年に建築ロボット専門部会が設置され、2024年6月には「建築現場におけるロボット導入ガイドライン」をとりまとめるなど、業界を挙げた活動が進められている。

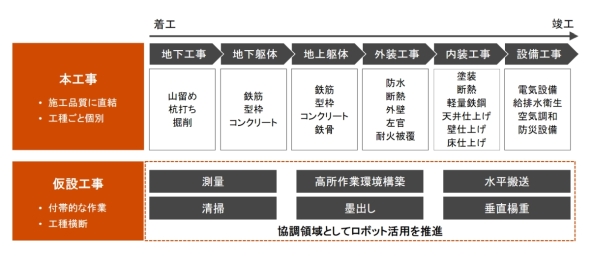

建築現場におけるロボット活用は、本工事と仮設工事に大きく分かれる(図2)。本工事は、鉄筋工事やコンクリート工事などの躯体工事、塗装や断熱、壁/天井/床の仕上げなどの内装工事、電気や空調などの設備工事など、実際の建物の品質に直結する作業である。一方の仮設工事は、これらの工程を通じて行われる、測量、墨出し、清掃、搬送などの作業である。このうち、建設業界各社が協調領域として取り組もうとしているのが仮設工事であり、建設RXコンソーシアムにおいても「資材の自動搬送システム分科会」「タワークレーン遠隔操作分科会」「墨出しロボット分科会」「照度測定ロボット分科会」「風量測定ロボット分科会」などの分科会をはじめとする取り組みがみられる。これら仮設工事が効率化されることで、熟練の職人が、自分たちでなければできない作業に集中できるようになることが考えられる。

こうした建築現場におけるロボット活用を進める上で解決すべき課題は、技術と運用の双方にある。まずは技術であるが、時々刻々と変わる環境や作業の内容に合わせ、広さが限られる現場において人と安全に共存しながら、対象物のばらつきに柔軟に対応し、品質と効率を両立することが求められる。そのためには、センシングから制御、マニピュレーションまで技術のさらなる高度化を要する。要望を満たすロボットシステムを都度開発していてはコストが高くつくため、モジュール化やプラットフォーム化により経済合理性を高めるアーキテクチャも重要である。また、現場の職人の時間がロボットの使いこなしに取られては本末転倒であり、現場での調整や操作を極力簡易化することも求められる。

次に運用については、一定程度ロボットフレンドリーな環境を整備することと、ロボットの導入/運用の担い手を整備することが挙げられる。建築現場を工場や倉庫並みにロボットフレンドリーにすることは困難と考えられるが、資材管理に用いる機材などの標準化、段差や障害物の最少化、通信環境の整備、工事用エレベーターなどの設備との連携といった動作環境の整備の他、データの整備、BIM(Building Information Modeling)や施工管理ツールなどのITシステムとの連携も重要である。最後に述べたデータ整備と、そのための建築現場のDX(デジタルトランスフォーメーション)は、ロボット活用の前提として極めて重要である。例えば、設計図面と現場の施工図面が異なり、そのデータを管理しきれていない場合、ロボットの動作に必要な図面データを作るところから始める必要がある。また、搬送作業の計画がアナログな管理となっている場合、搬送ロボットの動作計画を作るところから始める必要がある。

担い手の整備も重要である。一品モノの建築物を毎回異なる環境と体制で作り上げる必要のある建築業において、それぞれの建築現場に合ったロボットの導入や運用、その前提となる環境整備やDXまで担うようなプレイヤーが必要であり、業界内ではそれをConstruction Robot Service Provider(CRSP)と呼称することもある。こうしたCRSPと呼べるプレイヤーが登場し、建築業界各社はもちろんロボットベンダーやITシステムベンダーとともに、事例の積み上げと一定の標準化を進めていけるとよいだろう。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 現場や事務用途で快適に使える防塵防水対応の10.1型タブレットPCを発売

コーナーリンク