ブレッドボードを立体的に接続できる「imaoCard」はいかが?【訂正あり】:注目デバイスで組み込み開発をアップグレード(29)(1/2 ページ)

注目デバイスの活用で組み込み開発の幅を広げることが狙いの本連載。今回は、電子工作で広く用いられているブレッドボードを立体的に接続できる「imaoCard」を紹介する。

はじめに

電子工作マニアの方ならみんな大好きであろう「ブレッドボード」。もちろん趣味ばかりでなく、組み込み系の開発をされている会社でも必ず活用されていると思います。また、工業系の高校、高等専門学校、大学の電気/電子系学科などでも大活躍かと思います。

【訂正あり】当初記事タイトルを『ブレッドボードを上下に積層できる「imaoCard」はいかが?』としていましたが、これまでにも積層式ブレッドボードのコンセプトが幾つかあるため修正しました。併せて本文も修正しています。

部品や配線を何度も抜き差しできるので実験や試作にばかり使われている印象があるのですが、筆者は回路を構成してブレッドボードで納品した経験があります。一般的には、基板を起こしたり、ユニバーサルボードに手組みではんだ付けしたりして納めるかと思います。

その案件はオープンコレクタの入力を差動出力に変換する回路でした。3石か4石のトランジスターで構成した回路だったと思います。ブレッドボードに部品とワイヤを装填(そうてん)し、ホットボンドで要所を固めて納品しました。

さて皆さんはブレッドボードで何か組み立てているときに両面だったらいいのにと夢想したことはないでしょうか。要は、両面基板もあるのだからブレッドボードだって両面のものがあっても良いだろうという発想ですが、筆者は数十年近くいつも考えていました。ブレッドボードには縦横に爪と溝があるので平面的には連結できるのですが、立体的な連結はできません。ブレッドボードが両面で裏表が導通してほしいですよね!? 筆者が両面ブレッドボードを夢想するのは、表面にディスプレイやスイッチなどのユーザーインタフェース、裏面にCPUモジュール基板を配置するような構成にしたいときです。

そこで今回は、いきなり両面ブレッドボードとはいきませんが、ブレッドボードを立体的に接続できる「imaoCard」の提案です。数十年温めてきたこの夢を実現できたのがうれしくて、読者の皆さんと早く共有したいと思い原稿を書いている次第です。

⇒連載「注目デバイスで組み込み開発をアップグレード」のバックナンバー

imaoCardを用いた作例

ここからは、imaoCardの作例を紹介しながら、どういった場面であればimaoCardを便利に使えるのかを説明していきたいと思います。

マイコン版imaoPadの「imaoKid」

imaoKidはマイコン版の「imaoPad」だと思ってください。imaoPadがFPGA評価ボードを搭載するユーザーインタフェースを含むプラットフォームだったのに対し、imaoKidはArduinoベースのプラットフォームになります。なお、imaoKidそのものは、今後別途用意する記事で説明する予定ですので今しばらくお待ちください。

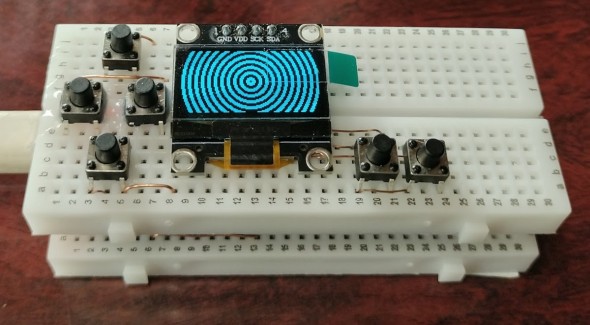

図1がimaoKidで、上下に接続したブレッドボードがベースになっています。上側のブレッドボードがimaoCardで、imaoKidを操作するための上下左右キー/AボタンBボタンとなるタクトスイッチと、有機ELディスプレイ(SSD1306)をユーザーインタフェースとして配しています。有機ELディスプレイの画素数は128×64なので、8×8のLEDドットマトリクスを使っているimaoPadと比べて格段に表現力が向上しています。

図1の下側にあるブレッドボードがいわゆるCPUボードでArduinoが鎮座しています。

これら上下に接続している2枚のブレッドボードを連結ピンでつないでいます。ちょうど手に収まる大きさなのでお出かけ時にゲームを楽しんだりできそうですね。

図2は、imaoCardにより2枚のブレッドボードを上下に接続して構成したimaoKidを横から見た状態です。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 現場や事務用途で快適に使える防塵防水対応の10.1型タブレットPCを発売

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

コーナーリンク