トヨタの源流となる自動織機はどのような技術の変遷を経て生まれたのか:トヨタ自動車におけるクルマづくりの変革(4)(5/5 ページ)

4.明治以降の紡績産業の発展に伴い織機の国産化が進む

明治に入ると、日本でも水力を使用する織機が考案されたが、水力の出力が一定しないことや、工場立地が水力を利用できる地形に制約されることから事業としては成立しなかった。

蒸気機関の動力によって、工場の天井の中央を走る、回転する長いシャフト(ラインシャフト)から、ベルトによって各紡績台に回転エネルギーを伝導する集団運転(グループドライビング)で紡績、製綿する。

1887年(明治20年)以降、大阪織布会社を初めとする小名木川綿布会社、紡績兼営織布会社などが続々と設立され、蒸気機関を用いた輸入力織機を導入し、それらの会社の主要設備となった。たが、小資本がほとんどの織布専業者は依然手機に頼っていた。

こうした綿布用力織機とは別に、絹用の鉄製織機も少数ではあるが輸入され、1872年(明治5年)に桐生では江原貞蔵が米国から力織機を輸入し、水車によって製織している。また、1882年(明治15年)に西陣では西陣共進織物会社が力織機を輸入。

1887年(明治20)年頃から力織機が輸入され比較的大規模な織物工場で使用された。各地で進められていた在来的な織機の改良が行われた。

輸入広幅鉄製織機は、大手紡績会社による兼営織布会社の主要設備とはなったが、全国の中小機業者までには普及しなかった。この理由は主に織機価格で、輸入織機の価格は1台300〜400円であった。これに対し、従来、日本で用いられた手織機のうち地機(じばた)では2〜3円、高機でも10〜15円であったから、いかに輸入織機が高価であったかが分かる。

綿織機では、1896年(明治29年)に豊田佐吉によって国産初の力織機(豊田式木鉄混製動力織機)が作られる。なお、緯糸がなくなったとき、自動的に緯糸が補給できる力織機を「自動織機」という。この時の動力は蒸気機関を動力にした汽力であった。これに引き続いて、多田式(大阪紡績)、山下式、鈴木道雄の鈴木式などの織機が作られていく。

近代織機技術の移転には、上記の鉄製織機の輸入とは別に、バッタン、ジャカードの導入ルートもあった。そしてこれらの技術がその後の日本における織機技術の中核となっていった。

一方、絹織機では、明治33年(1900年)に金沢の津田米次郎が津田式力織機を作っている。これに引き続き、山形の斎藤外市の斎外式など数多くの改良が続くことになる。

これらの国産力織機の発明者は、おおむね機織大工層の息子が多い。豊田佐吉は大工の息子であり、津田米次郎は金沢藩の工匠の息子であった。

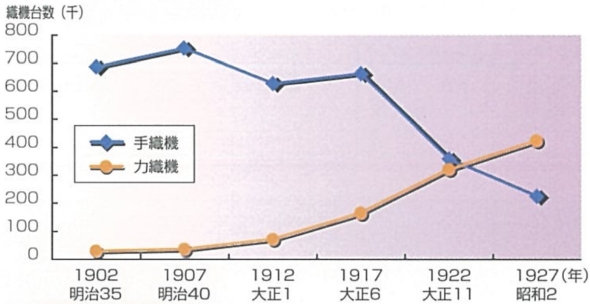

図10に、1902年(明治35年)〜1927年(昭和2年)の織機セット台数の推移を示す。

5.国産力織機の開発と世界初となるG型自動織機の完成

明治27年(1894年)の日清戦争以後における織機の普及は、輸出向け綿布と絹羽二重の量産開始と、簡便で割安な国産力織機の出現がその契機となった。特に、輸出用の均質織物の需要は力織機による工場生産を必要とした。これにより、国産力織機の開発が刺激され、開発された割安の国産力織機が売れていくことになった。

織機1台当たりの値段は、明治末期の桐生織物学校の記録によると次のようになっていた。

- ドイツ・ハルトマン製力織機:1台/872円

- フランス・ジュードリッヒ製力織機:1台/389円

- 津田式:1台/100円

- 斎外式:1台/70円

- 豊田式:1台/95円

豊田佐吉(1867〜1930年)が織機製作に踏み出すきっかけとなった出来事として、1890年(明治23年)の第3回内国勧業博覧会があった。この時佐吉は、全国から出品された織機を展示する機械館を半月余にわたって毎日見学したというエピソードが残っている。佐吉は既にこの時、発明を生涯の仕事にしようと決心していた。佐吉が自動織機開発に着手したのは1902年(明治35年)であった。

ところで、動力織機自動化のための必須技術とはどのようなものであろうか。それは主に次の2点である。

- 経糸および緯糸の切断時に織機を停止させる装置

- 緯糸が尽きたときに機械の運転を止めずに緯糸を補充する装置

前者の自動停止装置は、豊田佐吉が最初の動力織機を発明した1896年(明治29年)に完成し、備えられていた。緯糸の切断時また緯糸が尽きたときに自動停止する装置もあった(明治31年に特許取得)。

後者の自動補充装置は、1903年(明治36年)に杼換え(ひかえ)式(シャトルチェンジ)による自動化に成功する。もちろんわが国最初であった。それは当時、米国の織機メーカー、ドレイパーの職長である英国人のノースロップが管換え(くだかえ)式(コップチェンジ)の特許を取得していたために開発した方式であった。

豊田佐吉は1908年(明治41年)に、初の全鉄製の織機を開発し、1909年(明治42年)には、杼を積み上げてスライダーによって最下部の杼を送り込む形式(プッシングスライダー式)の自動杼換装置の特許を取得する。また1914年(大正3年)には、輸出用の広幅織布生産のための豊田式鉄製広幅動力織機(N式)を製作する。これらは後に完成するG型自動織機の母体となる開発であった。

そしてついに1924年(大正13年)、世界初の無停止杼換え式自動織機(G型自動織機)が完成する。当時の動力織機は200rpmほどの回転速度をもっており、杼換えのための時間は0.1秒ほどであった。これを成し遂げた技術は、1929年(昭和4年)のプラットとの特許権譲渡の協定に発展し、世界の織機メーカーに認められることになった。そのことは日本の機織技術が世界へ脱皮する契機ともなった。

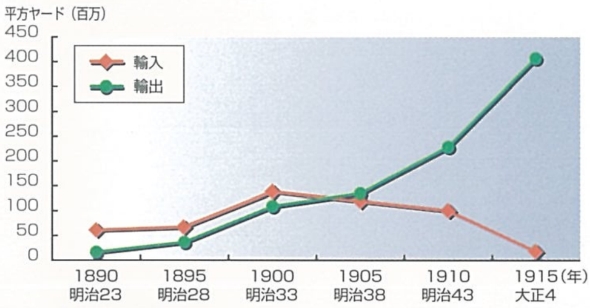

図11は、1890年(明治23年)〜1915年(大正4年)の綿布の輸出入の推移である。

1897年(明治30年)頃に、豊田佐吉や津田米吉、駒吉など独自の力織機が発明され、1904年の日露戦争後から大戦間期にかけて、輸出向け生産を皮切りに全国の織物産地に急速に普及した。

現在の力織機では、緯糸の挿入運動は杼(シャトル)を有し、左右からの往復運動によるものが多いが、最近では無杼織機といわれるレピア型、ジェット型の生産性の高い革新織機も開発されている。

このように、わが国の自動織機への歩みは豊田佐吉に代表される世界的な技術開発を伴っていた。国産の動力織機は、G型自動織機を頂点にして、昭和の初期までには外国織機に比肩する織機になっていった。

紋織物など複雑化への対応では、従来のジャカード織機を力織機の上に乗せる方法に替わって、近年ではコンピュータを使ってデザインを直接読み取り簡単に柄織物をつくる力織機も登場している。

次回は、今回述べたような背景を基にして、連載第1回で紹介したトヨタ自動車の生みの親である豊田佐吉の歩みと、自動車を含めたその時代の背景、日本の経済の1886年(明治19年)〜1900年(明治33年)の状況の大略について見ていく予定である。(次回に続く)

参考/引用文献

- 石井正「近代日本の技術と技術政策」、国際連合大学、1986年

- トヨタ自動車75年史

- トヨタ自動車「創造限りなく トヨタ自動車50年史」、大日本印刷、1982年11月3日

- 産業技術記念館資料

- Wikipedia

- GAZOO「<自動車人物伝>豊田佐吉…発明王、トヨタ自動車の原点」

- 武藤一夫「トヨタ自動車におけるデザイン・ものづくりプロセスの変革 第1回」、Gichoビジネスコミュニケーション、実装技術、Vol.30、No.2、42〜47、2014年2月

- 武藤一夫「トヨタ自動車におけるデザイン・ものづくりプロセスの変革 第2回」、Gichoビジネスコミュニケーション、実装技術、Vol.30、No.4、36〜41、2014年4月

- 武藤一夫「トヨタ自動車におけるデザイン・ものづくりプロセスの変革 第3回 1960年代後半から1970年代のトヨタ自動車のものづくりの形態」、Gichoビジネスコミュニケーション、実装技術、Vol.30、No.7、36〜41、2014年7月

- 武藤一夫「トヨタ自動車におけるデザイン・ものづくりプロセスの変革 第4回 1950年代後半から1970年ころまでのものづくり形態の概要 その1」、Gichoビジネスコミュニケーション、実装技術、Vol.31、No.3、40〜44、2015年3月

- 武藤一夫「トヨタ自動車におけるデザイン・ものづくりプロセスの変革 第5回 1950年代後半から1970年ころまでのものづくり形態の概要 その2」、Gichoビジネスコミュニケーション、実装技術、Vol.31、No.11、42〜47、2015年11月

- 武藤一夫「トヨタ自動車におけるデザイン・ものづくりプロセスの変革 第6回」、Gichoビジネスコミュニケーション、実装技術、Vol.34、No.2、44-49、2018年2月

- 武藤一夫「トヨタ自動車におけるデザイン・ものづくりプロセスの変革 第7回」、Gichoビジネスコミュニケーション、実装技術、Vol.34、No.5、40〜48、2018年5月

- 武藤一夫「トヨタ自動車におけるデザイン・ものづくりプロセスの変革 第8回」、Gichoビジネスコミュニケーション、実装技術、Vol.34、No.10、42〜47、2018年10月

- 武藤一夫「トヨタ自動車におけるデザイン・ものづくりプロセスの変革 第9回」、Gichoビジネスコミュニケーション、実装技術、Vol.34、No.2、42〜47、2018年2月

- 武藤一夫「はじめてのCAD/CAM」、工業調査会、2000年2月(B5判/285ページ)

- 武藤一夫「進化しつづけるトヨタのデジタル生産システムのデジタルのすべて」、技術評論社、2007年12月(A5判/271ページ)

- 武藤一夫「図解CAD/CAM入門」、大河出版、2012年8月(B5判/305ページ)

- 武藤一夫「実践メカトロニクス入門」、オーム社、2006年6月(B5判/228頁)

- 武藤一夫「実用CAD/CAM用語辞典」、日刊工業新聞社、1998年6月(B6判/316頁)

- 武藤一夫「エンジニア必携トヨタに学ぶデジタル生産・事例・用語集」、産業図書、2021年12月(A5判/887ページ)

筆者プロフィール

武藤 一夫(むとう かずお) 武藤技術研究所 代表取締役社長 博士(工学)

1982年以来、職業能力開発総合大(旧訓練大学校)で約29年、静岡理工科大学に4年、豊橋技術科学大学に2年、八戸工業大学大学に8年、合計43年間大学教員を務める。2018年に株式会社武藤技術研究所を起業し、同社の代表取締役社長に就任。自動車技術会フェロー。

トヨタ自動車をはじめ多くの企業での招待講演や、日刊工業新聞社主催セミナー講演などに登壇。マツダ系のティア1サプライヤーをはじめ多くの企業でのコンサルなどにも従事。AE(アコースティック・エミッション)センシングとそのセンサー開発などにも携わる。著書は機械加工、計測、メカトロ、金型設計、加工、CAD/CAE/CAM/CAT/Network、デジタルマニュファクチャリング、辞書など32冊にわたる。学術論文58件、専門雑誌への記事掲載200件以上。技能審議会委員、検定委員、自動車技術会編集委員などを歴任。

関連記事

- ≫連載「トヨタ自動車におけるクルマづくりの変革」バックナンバー

1956〜57年にトヨタのクルマづくりを変えた生産技術の大変革

1956〜57年にトヨタのクルマづくりを変えた生産技術の大変革

トヨタ自動車がクルマづくりにどのような変革をもたらしてきたかを創業期からたどる本連載。第3回は、量産規模が急激に拡大していく中で、1956〜1957年のトヨタにおけるクルマづくりがどのように変わっていったのか、クルマづくりの裏方である生産技術の変革がどのように進んでいったのかを見て行く。 1950〜1955年のトヨタのクルマづくり、初代クラウンを契機に大きく飛躍

1950〜1955年のトヨタのクルマづくり、初代クラウンを契機に大きく飛躍

トヨタ自動車がクルマづくりにどのような変革をもたらしてきたかを創業期からたどる本連載。第2回は、1950〜1955年にかけてトヨタのクルマづくりがどのように進んでいったのかを見ていく。軸になるのは、初代クラウンである「トヨペット・クラウンRS型乗用車」の開発と生産に向けた取り組みである。 昭和初期のトヨタはどのようなクルマづくりを行っていたのか

昭和初期のトヨタはどのようなクルマづくりを行っていたのか

トヨタ自動車がクルマづくりにどのような変革をもたらしてきたかを創業期からたどる本連載。第1回は、昭和初期に当たる1930年代から1940年代にかけてトヨタのクルマづくりがどのように進んでいったのかを見ていく。 「品質は工程で作り込む」トヨタが描く品質とIoTの幸せな関係

「品質は工程で作り込む」トヨタが描く品質とIoTの幸せな関係

生産設備から社会インフラ、各種災害対策まで「メンテナンス」「レジリエンス」に関する最新の製品や技術、サービスを一堂に集めた展示会「メンテナンス・レジリエンスTOKYO2018」(2018年7月18〜20日、東京ビッグサイト)の特別講演に日本科学技術連盟理事長でトヨタ自動車技監の佐々木眞一氏が登壇した。 その改善はトヨタ生産方式の「本質」を外している

その改善はトヨタ生産方式の「本質」を外している

自動車業界のみならず、今やさまざまな製造業で活用されている「トヨタ生産方式」。しかし、今伝えられているトヨタ生産方式の多くは本質を誤解したものーーと指摘するのがエフ・ピー・エム研究所の鈴村尚久氏だ。大野耐一氏とともにトヨタ生産方式を作り上げた父・鈴村喜久男氏の長男であり、自身も長年にわたってトヨタ自動車で生産改善活動に従事。その後100社以上の企業の改善活動を支援してきた鈴村氏。本「道場」ではトヨタ流改革の本質を知る同氏が、日本の製造業が抱えるさまざまな「悩み」と「課題」を斬る。 なぜIoTなのか、トヨタ生産方式の課題から考える

なぜIoTなのか、トヨタ生産方式の課題から考える

日本型モノづくりの象徴ともいうべき「トヨタ生産方式」。日本的な“人の力”に頼った手法に見られがちですが、実はトヨタ生産方式にもIoT(Internet of Things、モノのインターネット)は適用可能です。本連載では多くの製造業が取り入れるトヨタ生産方式の利点を生かしつつ、IoTを活用してモノづくりを強化するポイントについて解説します。 RPGで学ぶトヨタ生産方式の本質

RPGで学ぶトヨタ生産方式の本質

製造業にとって重要な要素である「生産管理」ですが、なかなか初心者には理解するのが難しい……。そんな生産管理初心者に向け、RPG(ロールプレイングゲーム)になぞらえて分かりやすく生産管理を解説する本連載。最終回となる今回は、トヨタ生産方式の本質についてご紹介します。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- ローム買収を検討するデンソーは半導体メーカーになり切れるのか

- EV普及は“移動の不安解消”が鍵 ホンダは2030年に向けEV充電器を数千口へ拡大

- 旅客船の「レベル4相当」自律運航の実力は? 操船ブリッジかぶりつきレポート

- スズキがカナデビアの全固体電池「AS-LiB」事業を買収、宇宙機向けで実績

- 三菱マヒンドラ農機が会社清算へ、創業から112年の歴史に幕

- ホンダが米国生産車を日本に導入、2026年後半に「インテグラ」と「パスポート」

- ヤマハ発動機が原付二種に初のファッションモデル「Fazzio」投入、シェア拡大へ

- 2040年のxEV向け駆動用電池市場は2024年対比2.6倍に拡大

- 自動車産業の新たな競争構図は「フィジカルAIカー」対「エンボディドAIカー」へ

- ホンダが着脱式バッテリーを搭載した原付一種の電動二輪車を発売

コーナーリンク