トヨタの源流となる自動織機はどのような技術の変遷を経て生まれたのか:トヨタ自動車におけるクルマづくりの変革(4)(4/5 ページ)

3.日本にカ織機を導入するまでの苦闘

ここからは、日本におけるカ織機の導入や普及、織機技術の発展について見ていこう。

織機は、1ページ目脚注の※2)で説明したように、従来の人力による手織機(手機:てばた)、足踏織機手織、そして力織機がある。足踏機は、1802年(享和2年)に英国のレードクリフが発明しているが、日本ではこれとは別に生まれている。足踏の動力により経糸を開口させ、シャトルを飛ばし、さらに筬打までを連動して行うもので、経糸の送り出しと巻き取りは手によって行っていた。そして上述したように、1785年に英国人カートライトが力織機の原型を発明しており、1789年(寛政1年)にはこれを蒸気機関で運転し、18世紀末の産業革命の誘因となった。

日本でも、安政年間(1855〜1860年)に薩摩藩の島津斉彬が水力による力織機を試験的に2台輸入した。1866年(慶応2年)、島津斉彬の遺志を継いで英国から鹿児島紡績所※18)に広幅鉄製力織機がプラット・ブラザーズから100台輸入された。広幅で均整な織物を容易に織り出すことができ、綿織物、毛織物、絹織物の生産に非常に活躍した。

※18)鹿児島紡績所は、1867年(慶応3年)5月に、薩摩藩営として鹿児島磯ノ浜に創設された日本最初の紡織工場。分工場ともいうべき堺紡績所、幕府による鹿島紡績所(東京)とともに始祖三紡績ともいわれる。島津斉彬の遺志を継いだ薩摩藩主の島津忠義は、1865〜66年に、留学の名目で新納刑部を代表に五代友厚や寺島宗則らを英国に派遣し、紡績業の視察を通じて、紡績機械の購入と技師招聘(しょうへい)を行った。喜望峰経由のため、開綿機1台、打綿機1台、梳棉機10台、練条機1台、始紡機1台、間紡機2台、練紡機4台、スロッスル紡績機6台、スロッスル1848錘、ミュール紡績機3台、ミュール1800錘、力織機100台が鹿児島へ到着したのは、1867年1月。英国人技師のE・ホームら7人と近在の職工200人で、1日10時間労働、製糸額は平均48貫余。使用原棉は大阪と広島から移入し、出来上がった織布のうち、白木綿は大阪で、縞(しま)木綿類は城下で販売。1897年まで、島津家経営として、紡績事業を続け、一時は職工300人を用い、綿糸と白木綿、縞木綿を生産したが、企業としては不振を続け、紡績業勃興の動きとは乖離し、忠義の死の翌年に当たる1898年(明治31年)に閉鎖。廃藩置県後は会社形態をとり、一時(1878〜82年)浜崎太平次に貸与され、実質的には島津家の所有であった。廃業後、機械は泉州紡績会社に、職工は鐘淵紡績会社などに移された。その後、明治政府は綿糸布の輸入の増大を防ぎ、日本の綿紡績を保護するために、新しい機械の導入や紡績会社の設立に努めた。

明治になると官営模範工場の設立や専門技術と指導者の招聘等政府の保護により西欧の技術が積極的に取り入れられる。

薩摩藩の堺紡績所が官営に移行し、そこで習熟した日本人従業員の技術とイギリス製紡績機を結合して1881年(明治14年)、官営愛知紡績所が唯一設立されたが、政府現業部門としての紡績工場の設立はこれまでで、翌年創業の広島紡績所は県営であった。それ以後は、政府が機械を輸入して民間に払い下げ、愛知紡績所での実習、技師の派遣指導によって、10カ所の民間企業に技術移転しようとする、いわゆる2000錘10基紡計画が政策の中心となるにすぎない。

1872年(明治5年)に政府は、繊維工業に対する殖産興業策として富岡製糸場を操業し、スイスの機械を導入した屑糸紡績所(新町紡績所)、その2年後にドイツの技術に基づく千住製絨所などの官営工場を設けた。京都府は織物伝習生として、佐倉常七、井上伊平衛、吉田忠七の3人をフランスのリヨンに派遣。翌年帰国したとき、彼らはジャカード、バッタンなどを購入し持ち帰った。佐倉常七らはフランスで動力織機を見た。その証拠として、例えば、吉田忠七は日本への手紙の中で、フランスの絹織物工場で数百台の織機が蒸気力で動いていることに驚き、感激している。問題は、それならなぜフランスのリヨンから当時最新の広幅鉄製織機を持ち帰らず、既に古い技術となったバッタンを持ち帰ったのかである。

その主な理由は、日本の技術が欧州の近代技術から遅れていたためだ。すなわち、動力織機を動かす動力源の蒸気機関の知識と技術(設備)も、またそれらを作る自力も全くなかった。決定的な技術力差が歴然としていたからである。

1874年(明治7年)4月、第2回京都博覧会に、佐倉常七らが持ち帰ったバッタン20挺を出品し、ここからバッタンは広く知られるようになった。この後も京都では織工場(後の織殿、京都市二条河原町)で伝習生たちにバッタン操法を研修し、これら伝習生たちが日本全国の織物地方へバッタン技術を伝えた。1873年(明治6年)オーストリアのウィーン万国博覧会から工部省の佐野常民がバッタン一式を購入し、1875年(明治8年)に東京山下門内勧業試験場でこれを紹介した。京都、東京を出発点としたバッタン技術は、1874年(明治7年)には綿織物地帯の和泉南部、翌年は紀州へ、続いて名古屋、河内、知多、三河へと広まった。絹織物地帯では1876年(明治9年)を起点に、岩手から翌年川俣へ、石川から翌年福井へ展開し、1883年(明治16年)には桐生へ移植された。

日本における力織機の製作の原点となったのが、1877年(明治10年)に開催された第1回内国勧業博覧会である。参観者総数は45万人を超え、一般国民の技術に対する関心の高さを示した。そこでは3台の水車動力の織機が出品された。これを初回として、第2回勧業博覧会は1881年(明治14年)、第3回は1890年(明治23年)に開催された。実用的な国産力織機の登場は1897年(明治30年)前後のころからで、その中心となったのが綿織用の豊田式(豊田佐吉)と、絹織用の津田式(津田米次郎)の力織機であった。

1886年(明治19年)には米国からジャカード織機が輸入された。また、バッタン、ドビーなども導入され、西陣その他で作られ、バッタン、ジャカードの木製模造品が高機に取り付けられた。一方、綿用の力織機は安政年間、次いで慶応年間(1865〜1868年)に導入され(鹿児島藩)、1876年には軍需用の毛織機が導入されたが、民間にはあまり普及しなかった。その後綿織機では、豊田佐吉が1896年に、絹織機では津田米次郎が1900年に、木製、半木製の力織機を発明し、これらが普及した。こうして、バッタン、ジャカード織機が織布に対する熟練度の必要性を減少させ、これらが連動して、織布の工場制手工業化を促進し、力織機の発展はさらに近代化した工場生産への道を開いた。そして、1889〜1897年に米国のノースロップ(James Northrop)が緯糸を巻いた木管を自動的に補給する自動織機を開発している。

1916年(大正5年)から研究を始めた豊田佐吉の豊田式自動織機は、苦心の末1926年(大正15年、昭和元年)に完成する。その後、科学技術の発展に伴い、1930年に緯糸をつかんだ金属製の小型グリッパーシャトルを飛ばすグリッパー、1945〜1950年に2つのバンドが織物中央で緯糸を受け渡すつかみ式のレピア、1949年に空気の噴射によるエアジェット、1955年に水の噴射によるウオータージェットなど、シャトルを用いない無杼(むひ)織織機が外国で開発され、これら緯入れ方法の進歩により生産性は著しく上昇した。

最近では少しずつずらして多数の緯入れを同時に行う多相(多杼口)織機が注目を浴びている。また、意匠図を電子装置に読ませて自動柄出しを行うジャカードおよびドビー装置もあり、現在、織機の各運動装置は著しく改善され、能率化、省力化、省エネルギー化、無騒音化が実現され、以前より高品質で安価な織物が市場に流布している。しかしながら、原理は昔とまったく同じであり、古代人の知恵には敬服せざるを得ない。また、手織で人間が丹念に作り上げた紬(つむぎ)、絣(かすり)、つづれ織などが高級品として珍重され、見直されている。

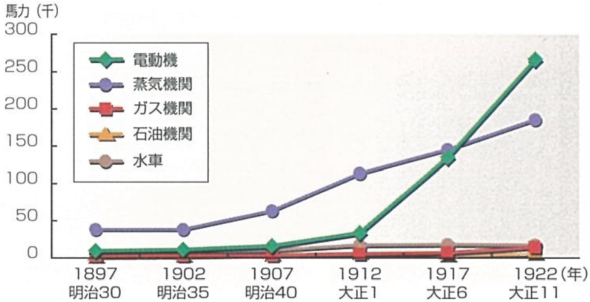

図9に、1897年(明治30年)〜1922年(大正11年)の紡績工業の原動機種類別馬力数の推移を示す。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- 三菱ふそう川崎製作所のEVトラック製造とバッテリーリサイクルに迫る

- ホンダの電動事業開発本部が発展的解消へ、四輪開発本部を新設

コーナーリンク