5G携帯電話基地局からの電波ばく露レベルを測定、4Gと同程度かそれ以下の結果:医療機器ニュース

情報通信機構は、第5世代移動通信システム(5G)携帯電話基地局からの電波ばく露レベルを測定し、従来の携帯電話システム(4G)と同程度かそれ以下だったことを明らかにした。

情報通信研究機構(NICT)は2024年7月5日、第5世代移動通信システム(5G)携帯電話基地局からの電波ばく露レベルを測定し、従来の携帯電話システム(4G)と同程度かそれ以下だったことを発表した。

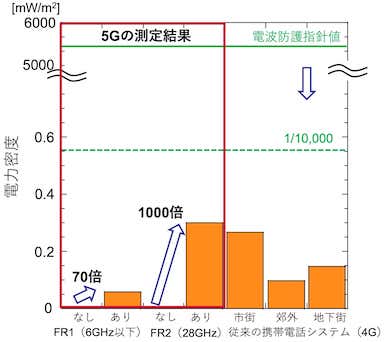

今回の測定では、5Gで使用する6GHz以下(FR1)と28GHz帯(FR2)の2つの周波数帯を対象とした。FR1は東京都内と近郊の51カ所51地点、FR2は東京都心の3カ所15地点で測定。また、測定場所付近のスマートフォンにデータをダウンロードしながらの測定も実施した。

その結果、データをダウンロードした際のばく露レベルは、ダウンロードをしない場合よりもFR1で約70倍、FR2で約1000倍大きくなった。ダウンロードをする、しないどちらの場合でも、電波防護指針に対して中央値で約1万分の1以下という低いレベルだった。

最近の海外における測定では、フランスで5G FR1として3.5GHz帯の測定したところ、中央値で1.19V/mだった。この結果と比較すると、今回得られた電波ばく露レベルは12%程度だった。

また、過去に実施した4G基地局の測定結果と比較すると、データをダウンロードした場合でもばく露レベルは同程度からそれより低いレベルだった。

NICTでは、2019年に国内初となる大規模な電波ばく露レベルの長期測定を開始。生活環境での電波ばく露レベルのデータを取得してきた。これまで携帯電話事業者による測定例しかなかった商用サービス中の5G基地局周辺の電波強度について、公的研究機関が中立の立場で測定したのは世界初になるという。NICTでは、少なくとも2040年までは、長期的な測定を継続するとしている。

関連記事

低出力レーザーによる光濃縮で迅速かつ高感度なウイルス測定が可能に

低出力レーザーによる光濃縮で迅速かつ高感度なウイルス測定が可能に

大阪公立大学は、光濃縮技術を取り入れた「光誘導イムノアッセイ技術」を開発した。微量で低濃度なサンプルでも約5分で正確なウイルス計測が可能だ。 健康診断の心電図異常は将来の心血管疾患発症リスクと関連する

健康診断の心電図異常は将来の心血管疾患発症リスクと関連する

京都大学らは、全国健康保険協会のデータを用いて、健康診断において心電図異常が指摘されると、将来の心血管疾患の発症リスクが上昇することを明らかにした。 日本の臨床ニーズにあった椎弓形成術用のインプラントを発売

日本の臨床ニーズにあった椎弓形成術用のインプラントを発売

日本ストライカーは、頚椎症性脊髄症に対応する術式の1つである椎弓形成術に使用するインプラント「Lhotseプレート」の販売を開始した。日本人の骨格に合わせて開発され、独自の傾斜角およびサイズを展開する。 肺のCT検査画像をMRで観察できる、トレーニングシステムの提供を開始

肺のCT検査画像をMRで観察できる、トレーニングシステムの提供を開始

日本メドトロニックは、CTで撮影した肺の構造を、MRで実寸大の3D画像として観察できる医療従事者向けトレーニングシステム「MR Anatomy」の提供を開始した。 屋外活動時間を増やすことは子どもの近視発症を抑制する可能性がある

屋外活動時間を増やすことは子どもの近視発症を抑制する可能性がある

京都大学は、システマチックレビューを用いた研究により、屋外活動の時間を増やすことが子どもの近視の進行予防になるかは不明確なものの、発症予防につながる可能性が高いという研究結果を発表した。 AI医療機器やGCP査察を巡る多国間連携と働き方改革、日本のPMDAの対応は

AI医療機器やGCP査察を巡る多国間連携と働き方改革、日本のPMDAの対応は

本連載第104回で米国、カナダ、英国のAI医療機器指導原則を取り上げたが、それと並行して国境を越えた規制監督業務DXの取り組みも進んでいる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

医療機器の記事ランキング

コーナーリンク