健康診断の心電図異常は将来の心血管疾患発症リスクと関連する:医療技術ニュース

京都大学らは、全国健康保険協会のデータを用いて、健康診断において心電図異常が指摘されると、将来の心血管疾患の発症リスクが上昇することを明らかにした。

» 2024年07月22日 15時00分 公開

[MONOist]

京都大学は2024年7月2日、全国健康保険協会(協会けんぽ)のデータを用いて、健康診断において心電図異常が指摘されると、将来の心血管疾患(CVD)の発症リスクが上昇することを明らかにしたと発表した。ハーバード大学らとの共同研究による成果だ。

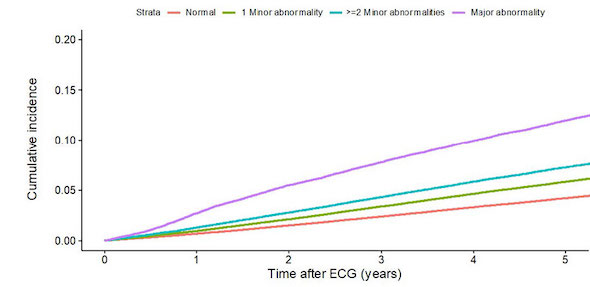

調査の対象となったのは、2016年に心電図検査を受検した35〜65歳までの心血管疾患の既往のない協会けんぽ加入者で、対象者数は369万8429人だった。最大5年間の追跡の結果、心房期外収縮などの軽度異常や心房細動などの重度異常がみられた加入者は、正常心電図であった加入者と比べて、CVD発症リスクが高かった。また、軽度心電図異常の数が多い場合、将来の重度心電図異常発症のリスクが高くなっていた。これらの関連に、年齢や性別、生活習慣病など、属性による違いはなかった。

この結果は、日本では一般的な健康診断における心電図検査が、心不全や脳梗塞を含むCVDのリスク評価に有用であることを示唆している。

関連記事

AI医療機器やGCP査察を巡る多国間連携と働き方改革、日本のPMDAの対応は

AI医療機器やGCP査察を巡る多国間連携と働き方改革、日本のPMDAの対応は

本連載第104回で米国、カナダ、英国のAI医療機器指導原則を取り上げたが、それと並行して国境を越えた規制監督業務DXの取り組みも進んでいる。 5Gワイドを用いた遠隔ロボット手術支援の実証実験に成功

5Gワイドを用いた遠隔ロボット手術支援の実証実験に成功

神戸大学らは、「5Gワイド」を活用し、無線の混雑環境下で遠隔ロボット手術を支援する実証実験に国内で初めて成功した。 生きた皮膚を持つロボットの顔を開発

生きた皮膚を持つロボットの顔を開発

東京大学は、培養皮膚組織を人工物へスムーズに固定するアンカリング手法を開発し、細胞由来の生きた皮膚を持つ顔型のロボットを作製した。ソフトロボットの開発や美容、医療分野での応用が期待される。 過敏性肺炎の原因カビに対する帯電微粒子水の殺菌効果を確認

過敏性肺炎の原因カビに対する帯電微粒子水の殺菌効果を確認

パナソニックは、過敏性肺炎の原因カビであるトリコスポロンに対して、ナノイーの殺菌効果を確認した。過敏性肺炎の原因の7割を占める病原カビ3種全てに、殺菌効果を証明したことになる。 超加工食品のエネルギー摂取量が多い子どもほど、食事の質が低いことが明らかに

超加工食品のエネルギー摂取量が多い子どもほど、食事の質が低いことが明らかに

東京大学は、日本人の子どもの食事記録データをもとに超加工食品の摂取量を調査し、超加工食品からのエネルギー摂取量が多い人ほど、食事の質が低いことを明らかにした。 スマートフォンをぐるぐる回して手足の器用さを定量的に測定する技術

スマートフォンをぐるぐる回して手足の器用さを定量的に測定する技術

NTTは、スマートフォンを手に持つか足に装着し、ぐるぐると回転させて運動のばらつきを定量的に評価し、手足の器用さの度合いを見える化する技術を開発した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

Special SitePR

コーナーリンク

あなたにおすすめの記事PR