ゴムノキの組織培養技術に関する共同研究を開始、天然ゴムの収量増を目指す:研究開発の最前線

住友ゴム工業は、タイのコンケン大学と、ゴムノキの組織培養技術に関する共同研究の協定を締結した。植物生理学的反応のデータを解析し、天然ゴムの収量増加に関係する仕組みを解明する。

住友ゴム工業は2024年5月8日、タイのコンケン大学と、ゴムノキの組織培養技術に関する共同研究の協定を締結したと発表した。植物生理学的反応のデータを解析し、天然ゴムの収量増加に関係する仕組みを解明し、天然ゴムのサステナブルな調達を目指す。

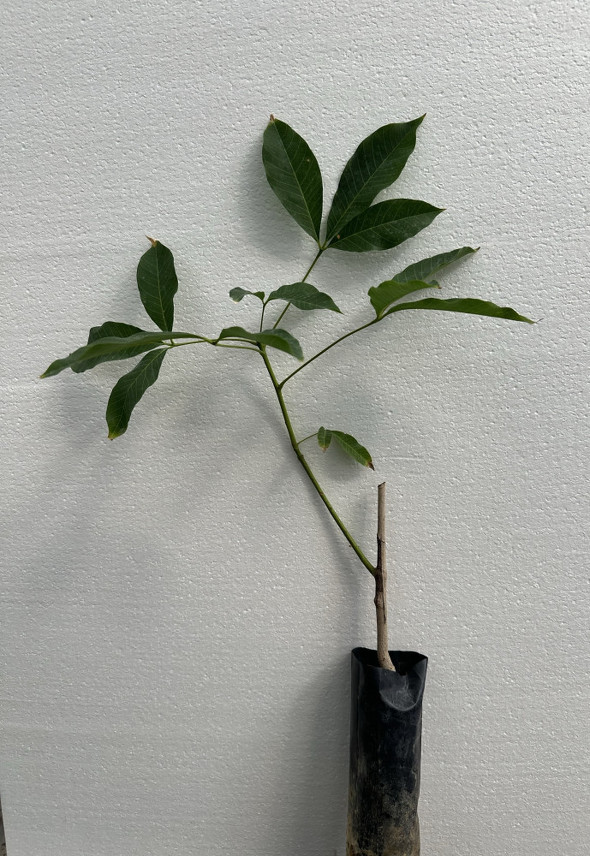

一般的にゴムノキの苗木増殖では接ぎ木が用いられるが、成長性や耐病性などは台木の影響を大きく受ける。住友ゴム工業では、ゴムノキの一部組織を分離し、試験管で培養する組織培養技術を開発している。この技術を活用すれば、根と茎が同一になり、成長性の面で有利になると考えられている。実際に同技術由来の苗は、接ぎ木由来と比較して植え付け初期(1〜2年)の成長が早いことが分かっている。

一方、収量増加のメカニズムは十分に解明されていない。そのため、今回の共同研究では、同技術由来の苗と接ぎ木由来の苗の成長状況や葉の形状の調査に加え、蒸散量の計測などを実施。植物生理学的反応に関係するデータを収集して、相違点を評価する。

将来的には、この共同研究のスキームで、住友ゴム工業がコンケン大学からのインターンシップを受け入れることも検討している。ゴムノキの生産性向上だけでなく、天然ゴムの生産国であるタイの人材育成にも取り組んでいく考えだ。

住友ゴム工業は、2023年3月にタイヤ事業に関する独自のサーキュラーエコノミー構想「TOWANOWA(トワノワ)」を発表した。今後、TOWANOWAの「材料開発・調達」分野で、コンケン大学との共同研究のデータを有効活用し、生産性の高い天然ゴムの調達を図り、天然ゴムの持続可能性を高めていくとしている。

関連記事

Nano Terasuの全貌、住友ゴムはゴム材料の化学情報をリアルタイムに取得

Nano Terasuの全貌、住友ゴムはゴム材料の化学情報をリアルタイムに取得

住友ゴム工業は、宮城県仙台市青葉区で整備が進められている次世代放射光施設「Nano Terasu(ナノテラス)」で見学会を開いた。会場を移して同施設を用いた研究活動も紹介された。 低温下や水分でゴムが軟らかくなるタイヤ、乾いた路面にもシンクロ

低温下や水分でゴムが軟らかくなるタイヤ、乾いた路面にもシンクロ

住友ゴム工業は、「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」で、サステナブル原材料比率が80%のコンセプトタイヤとあらゆる道にシンクロする開発中のゴム「アクティブトレッド」を用いたタイヤを披露した。 「Nano Terasu」を有効活用するために住友ゴムが仙台に研究拠点を開設

「Nano Terasu」を有効活用するために住友ゴムが仙台に研究拠点を開設

住友ゴム工業は、宮城県仙台市内の施設で立地表明式を開き、次世代放射光施設「Nano Terasu」を活用した先進研究と新技術開発を行うための拠点「住友ゴム イノベーションベース・仙台」を開設することを発表した。 住友ゴムの白河工場が目指す水素の地産地消モデルとは

住友ゴムの白河工場が目指す水素の地産地消モデルとは

住友ゴム工業は、福島県白河市の白河工場で、水素エネルギーを活用したタイヤ製造に成功した他、水素の地産地消モデルの構築を進めている。 住友ゴムがScope3の2030年削減目標を策定、サステナブル原材料の活用を推進

住友ゴムがScope3の2030年削減目標を策定、サステナブル原材料の活用を推進

住友ゴム工業は、サプライチェーン全体におけるカーボンニュートラル達成を目指し、新たにScope3の2030年削減目標を定めた。同社の温室効果ガス排出量の約90%を占めるScope3をカバーすることで、目標達成に向けて取り組みを加速する。 タイヤセンシング技術に、タイヤ摩耗量の検知技術を追加

タイヤセンシング技術に、タイヤ摩耗量の検知技術を追加

住友ゴム工業は、独自のタイヤセンシング技術「SENSING CORE」に、タイヤの摩耗量を検知する技術を追加した。タイヤ自体をセンサーとして、タイヤの摩耗状態をドライバーに伝えたり、クラウド経由で集中管理したりできる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- 超薄板ガラスがスピーカー振動板で採用

コーナーリンク