スポンジチタン廃材の再生技術が必要なワケ:スポンジチタン廃材の再生技術(1)(1/2 ページ)

本連載では、大阪大学 接合科学研究所 教授の近藤勝義氏の研究グループが開発を進める「スポンジチタン廃材の再生技術」を紹介。第1回では、国内でスポンジチタン廃材の再生技術が求められている要因について解説する。

軽金属の一つであるチタンは、高い比強度に加えて、優れた耐腐食性や生体親和性を有しており、航空宇宙産業や化学プラント産業、生体医療分野、ホビー関連など幅広く使用されている。

チタンは供給量不足でコストが高いのには理由があった

主要市場は、航空機用途であるため、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大により2020年における全世界でのチタン使用量は一時的に激減した。その後、2022年に入ってコロナ禍からの経済正常化が進む中、航空機向けに汎用チタン合金(Ti-6%Al-4%V、通称Ti64合金)の使用量は急速な回復傾向を示した。

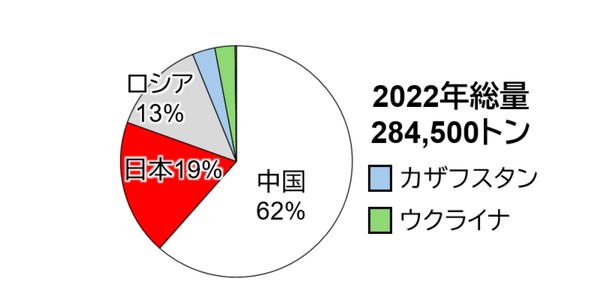

チタン鉱石から不純物成分を除去する製錬工程を経て得られるスポンジチタンは、チタン素材を製造する際の粗原料であり、その品質がチタン製品の特性に大きく影響する。スポンジチタンの世界生産量(図1)において、第1位の中国が約60%、第2位の日本が約20%を占める[参考文献1]。

また、第3位と第5位のロシアとウクライナの両国間での紛争による物流の供給停滞や不安定化が2022年初頭に始まり、世界的な供給量不足が長期化している。さらに、Ti64合金の高強度化に有効な元素であるバナジウムに関して、バナジウム鉱石の世界生産量の約80%を中国とロシアの2国が占めている。以上のことから、Ti64合金は大きな地政学的リスクを伴う素材といえる。言い換えると、スポンジチタンの安定供給に加えて、元素戦略の観点からバナジウムのように特定の国や地域に偏在しない廉価な成分による高強度チタンの創製が強く望まれる。

一方、航空/宇宙産業は、わが国の主要産業の一つであり、経済安全保障の維持/強化においてチタンは、戦略的な重要物資として位置付けられており、上記のスポンジチタンは特定資源物資である。

本来、資源的に豊富なチタン(地球上で9番目に多い地殻構成元素)は、アルミニウムに次ぐコモンメタルになり得るポテンシャルを有する。しかし、その普及量は鉄やアルミニウムに比べて圧倒的に少ない。これはチタンの原料価格が高いことに起因しており、その主原因は、チタン鉱石(イルメナイト鉱)からスポンジチタンを製錬する工程にある。

現在、チタン鉱石に含まれる酸素や鉄などの不純物を低減/除去する際に、「クロール法」[参考文献2]と呼ばれるマグネシウム還元法に基づく金属チタンの分離/精製が主たる量産製法として利用されている。

このクロール法は通常、10日から2週間ほど要する生産性の低いバッチ方式である。また同時に、その製錬工程における単位体積当たりのエネルギー消費量は鉄鋼の約20倍と大きい。その結果、スポンジチタンはコストが高くなるだけでなく、環境負荷の大きい素材とされている。

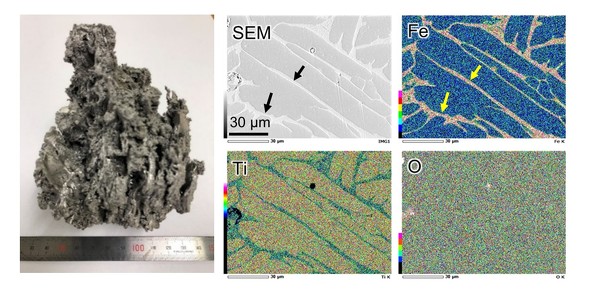

しかも、上述した還元反応が高温状態でステンレス鋼製容器内にて穏やかに進行する際に、容器と接するスポンジ表層部には、容器の主成分である鉄が拡散/濃化する。併せて、酸素不純物も混入するが、完全に抑制することは困難である。

これらの不可避的な不純物の含有量が増加すると、チタン材の破断伸び(延性)が低下することが報告されている[参考文献3]。それ故に、チタン素材の品質確保の観点から、鉄や酸素などが規格上限値を超える表層部を切除するが、それらの部位はチタンに再生されることはない。

図2に示すような塊状のスポンジチタン廃材(以下、工程内廃材)は全体の10〜15%を占めるため、スポンジチタンの材料歩留りの低下、つまり素材価格の上昇を招く。なお、工程内廃材は主に鉄鋼添加材として再利用されるが、安価であるために高付加価値の用途が強く望まれている。

以上のように、航空/宇宙産業を担うチタンは、経済安全保障の点から重要な戦略物資である半面、出発原料であるルチル鉱石の全量を輸入しているわが国において、工程内廃材をチタンに再生することは極めて重要な課題である。

上記の鉄や酸素などの不純物成分は、地球上で資源的に豊富なユビキタス元素であり、また極めて安価である。よって、それら不純物の有効活用は、これまでのチタン材の成分組成や製造方法を根底から見直す機会になるといえる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- 10万原子のシミュレーションを1週間で、富士通MI技術の「異次元の高速化」

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- 超薄板ガラスがスピーカー振動板で採用

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- AGCが減収増益、化学品などが不調もモビリティー向け製品が国内で好調

- 【クイズ】トヨタと住友金属鉱山、全固体電池正極材の共同研究開始はいつ?

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- エネルギー消費量を最大75%削減する平膜型排水処理技術の確立にめど

コーナーリンク