MSLプローブ法のスタートアップを設立、高周波特性をインラインで評価可能:材料技術

磁性材料や電磁材料といった高速無線通信用材料が持つ高周波特性をインラインで評価するスタートアップが仙台市青葉区で誕生した。それは、東北大学大学院の医工学研究科と工学研究科に所属する薮上信教授と沖田和彦学術研究員が設立した「Tohoku-TMIT株式会社」だ。

東北大学大学院の医工学研究科と工学研究科は2023年1月4日、開発した新技術「MSLプローブ法」をベースに磁性材料と誘電材料の評価受託およびコンサルタントを行うスタートアップ企業「Tohoku-TMIT(Tohoku Measuring Instrumentation Technologies、トーホクティーエムアイティ―)株式会社」を設立したと発表した。

1〜3nmの極薄膜も評価可能

近年、国内では、5GやIoT(モノのインターネット)が急速に普及した影響で、磁気センサー、パワーデバイス、磁気メモリ、電波吸収体向け磁性材料の開発が活発になっている。

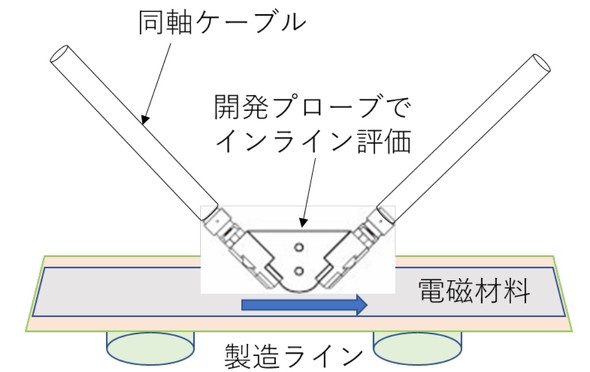

こういった磁性材料や電磁材料に対する需要が高まる中、材料メーカーやデバイスメーカーでは、磁性体や誘電体の材料特性が製品の性能に直結することを踏まえ、その評価技術が重要だと認識している。しかし、従来は磁性材料や電磁材料の高周波特性をインラインで評価することは困難だった。

さらに、磁性材料や電磁材料の高周波特性をインラインで評価するためには、特殊な形状や加工などが必要で、コストや時間、手間がかかり、汎用性に問題があった。

そこで、東北大学大学院医工学研究科兼工学研究科 教授の薮上信氏と学術研究員の沖田和彦氏は、薮上氏の研究室で開発した技術「MSLプローブ法」を活用し、電磁材料の透磁率や誘電率の評価委託とプローブ販売を手掛けるTohoku-TMITを設立した。

Tohoku-TMITの本社は、東北大学青葉山東キャンパス(仙台市青葉区)にある薮上氏の研究室内に置く。開発したMSLプローブ法は、サンプルの大きさや形状に依存せずに磁性材料や電磁材料の高周波特性を測定できることが特徴。従来の測定技術では困難だったインラインでの測定が可能であり、顧客の材料特性評価で生じる手間を軽減できる。1〜3nmの極薄膜も評価でき、半導体の製造に用いられる12インチシリコンウエハーへの適用でも期待を集めているという。

関連記事

なぜ日本で2nmの先端ロジック半導体を製造しなければならないのか

なぜ日本で2nmの先端ロジック半導体を製造しなければならないのか

半導体などマイクロエレクトロニクス製造サプライチェーンの国際展示会「SEMICON Japan 2022」が2022年12月14日に開幕し、オープニングキーノートパネルとして、新たな半導体製造会社であるRapidusなども含む「半導体・デジタル産業戦略」に深く関わる主要メンバーが登壇し「グローバルリーダーを目指す産官学戦略」をテーマに、日本における半導体産業の在り方や社会変革の方向性などについて語った。 昭和電工は第2の創業で「レゾナック」へ、半導体材料事業が成長をけん引

昭和電工は第2の創業で「レゾナック」へ、半導体材料事業が成長をけん引

昭和電工が、昭和電工マテリアルズ(旧日立化成)の統合によって2023年1月1日に発足する新会社「レゾナック」の半導体材料事業について説明。2021年度の統合前2社の業績ベースで、半導体材料事業の売上高は2665億円と世界トップクラスであり、中でも後工程材料については1853億円で圧倒的な世界No.1のポジションにあるという。 300mmウエハーの一括検査に対応、内部の微細な欠陥を画像化する超音波映像装置

300mmウエハーの一括検査に対応、内部の微細な欠陥を画像化する超音波映像装置

日立パワーソリューションズは、欠陥検出画像の高画質化と300mmウエハーの一括検査に対応した、超音波映像装置「FineSAT7」を発売する。超音波の反射、透過特性を利用して、半導体や電子部品内部の微細な構造、欠陥を非破壊で検出、画像化する。 わずか2nm厚の超小型トランジスタで分子の認識に成功

わずか2nm厚の超小型トランジスタで分子の認識に成功

東北大学は、厚さ2nm、縦横1μm程度の超小型半導体薄膜による分子認識センサーを開発した。センサー表面に微量の分子を吸着させ、光応答電流を測定することで分子を検出する。 タイヤのゴム破壊をリアルタイムに3D観察、従来比1000倍速の4次元X線CT撮影で

タイヤのゴム破壊をリアルタイムに3D観察、従来比1000倍速の4次元X線CT撮影で

住友ゴム工業と東北大学 多元物質科学研究所は2021年3月8日、ゴム破壊の観察に用いるX線CT撮影で、従来の手法と比べて1000倍速の高速撮影に成功したと発表した。従来の手法では、ゴム破壊の1枚の3D画像を撮影するのに数秒間を要していた。連続的かつさまざまな速度で3D観察が可能になるのを生かし、タイヤの耐摩耗性能を向上させる新材料の開発を加速させる。 スパコン活用で航空機用CFRP開発を加速するMIシステムの研究開発を開始

スパコン活用で航空機用CFRP開発を加速するMIシステムの研究開発を開始

NECと東北大学は、スーパーコンピュータを活用し、航空機用の炭素繊維強化プラスチックの開発を加速するマテリアルズインテグレーションシステムの研究開発を開始した。航空機用複合材料の開発、製造コスト、期間を従来比50%以下に低減する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

素材/化学の記事ランキング

- レアメタルを使わないシリコーン硬化用の鉄触媒を開発

- トヨタのEVに載る全固体電池向け固体電解質の大型製造装置を建設

- エンプラが半導体製造装置用途で堅調も三菱ケミカルGは減収減益、要因とは

- 富士フイルムが営業利益で過去最高、「半導体材料」と「チェキ」好調

- ペロブスカイト太陽電池の高効率化と高耐久化を実現する添加剤を発売

- 厚さ200μmで柔らかくのりのはみ出しが少ないバックグラインドシート

- 車載向け全固体電池に絶妙な圧力で、固体電解質と電極をつなぐ緩衝材

- 帝人が事業ポートフォリオを変革、顧客近接型ビジネスモデルを強化

- マイクロ波を活用した真空溶剤蒸留回収装置を開発、2027年に販売

- 「飲料缶の技術」を応用、金属と樹脂を強固につなぐ「PLATEM」

コーナーリンク