脳や神経機能を発現可能な4端子メモリスタの人工シナプス素子を開発:医療技術ニュース

大阪大学は、4端子のメモリスタを用いた人工シナプス素子を開発し、生体が学習や行動する際に働く脳および神経系の情報伝達や処理に関わる連合性、変調性、相関性など高度な機能の実証に成功した。

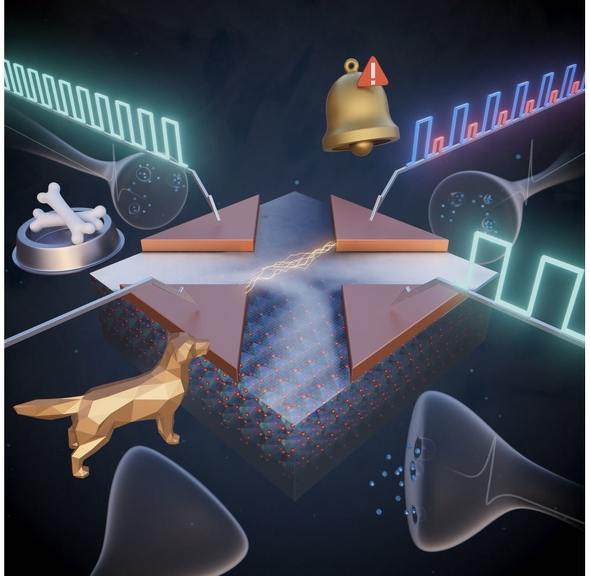

大阪大学は2022年4月28日、4端子のメモリスタを用いた人工シナプス素子を開発したと発表した。これを用いて、生体が学習や行動する際に働く、脳および神経系の情報伝達や処理に関わる連合性、変調性、相関性など高度な機能の実証に成功した。

AI(人工知能)を支えるニューラルネットワークでは、学習時の計算にかかる消費電力を低減するため、ハードウェアの人工シナプス素子にメモリスタを用いる。メモリスタは、内部のドーパント不純物分布を可逆的に変化させることで、シナプスの重みに相当する素子抵抗を制御する。

今回開発した人工シナプス素子では、これまで1次元で制御していたドーパント不純物の分布を2次元で変化させることができる。これにより、シナプスの重みに相当する素子の抵抗状態を多様に遷移さることが可能になった。入力信号の経路や大きさなどで素子の抵抗状態を可逆的に遷移させることができるため、さまざまな機能を実装可能になる。

例えば、最初は大きな音に驚いても無害だと分かると反応しなくなる「慣れ」、逆に大きな音に危険を感じると小さな音にも敏感になる「感作」、犬にベルの音とエサを同時に繰り返し与え、ベルの音だけでも唾液が出るようになる「パブロフの犬」など、生体の脳や神経系が持つ高度な機能が実証された。

生体の脳や神経系では、複数の入力情報の組み合わせや比較により、処理と出力が決定する。今回開発した人工シナプス素子は、多くの入力信号の単なる総和だけを出力するのではなく、複数の入力信号の相関を推測して出力する機能を持つことから、生体の脳や神経系により近いといえる。今後、人のように学習して考える、新たなニューラルネットワークハードウェアの基幹素子への応用が期待される。

関連記事

ネコは同居しているネコや人の名前を学習している

ネコは同居しているネコや人の名前を学習している

ネコは同居しているネコや人間の名前を学習しており、名前を聞くとその顔を思い出していることが、京都大学らの共同研究で明らかになった。 患者自らが装着できる、着衣型3誘導心電計測システムを共同開発

患者自らが装着できる、着衣型3誘導心電計測システムを共同開発

慶應義塾大学病院とXenomaは、患者自らが装着できる、着衣型3誘導心電計測システム「e-skin ECG」を共同開発した。また、2022年3月1日より、同システムにおける着衣型ホルター心電計「e-skin ECG データレコーダ」の保険適用が開始された。 ヤマト運輸とDRIPSがマウスピースによる歯科矯正に革新、3Dプリンタ活用で

ヤマト運輸とDRIPSがマウスピースによる歯科矯正に革新、3Dプリンタ活用で

ヤマト運輸とDRIPSは、ヤマトグループの国内ネットワーク上に設置した3Dプリンタを活用した歯科矯正用マウスピースの製造/配送サービスを2022年5月18日から開始した。患者の治療進捗に沿ったサービス提供による治療期間の短縮、治療計画の変更により生じるマウスピースの廃棄の削減などを実現し、日本の歯科矯正に対して新たな価値を提案する。 EUで加速する保健データ越境利用の共通ルールづくり

EUで加速する保健データ越境利用の共通ルールづくり

本連載70回で、欧州のデータ駆動型次世代健康戦略を取り上げたが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関わる制限が緩和される中、社会実装に向けた制度的仕組みづくりが本格化している。 分子量13kDaの世界最小サイズの発光酵素を開発

分子量13kDaの世界最小サイズの発光酵素を開発

島津製作所と東京工業大学は、実用可能な発光酵素として世界最小となる分子量13kDaの「picALuc」を開発した。高い発光活性と熱安定性も有しており、創薬スクリーニングや診断、検査などでの応用が期待される。 診療所向け電子カルテ医事会計システム事業を譲渡

診療所向け電子カルテ医事会計システム事業を譲渡

キヤノンメディカルシステムズは、同社の診療所向け電子カルテおよび医事会計システム事業をエムスリーソリューションズに譲渡する。譲渡後、エムスリーグループは、クラウド型とオンプレミス型双方のシステムを取り扱うことになる。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

コーナーリンク