世界が挑む「バイオものづくり」、日本は高機能化学品にチャンス:材料技術(2/2 ページ)

» 2021年02月04日 07時30分 公開

[朴尚洙,MONOist]

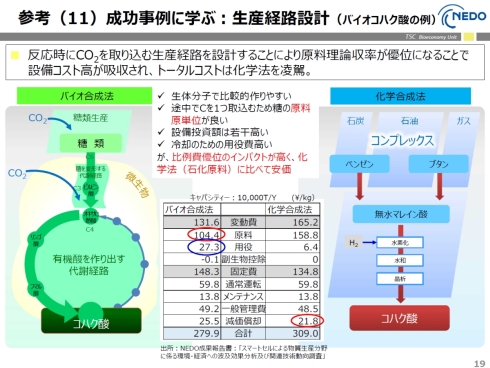

成功事例に学ぶ、コハク酸のバイオ合成は化学合成よりも安価

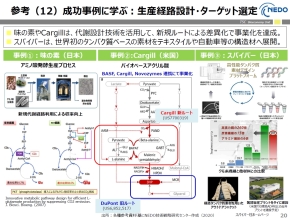

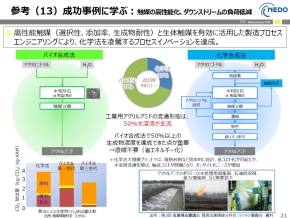

バイオものづくりを今後広げていく上では成功事例に学ぶことも必要だ。先述したコハク酸のバイオ合成は、化学合成に比べて廃水量が多いという課題があるものの、最適な生産経路を設計することでトータルコストは化学合成よりも安価になっている。同様に、味の素のアミノ酸発生産プロセス、カーギル(Cargill)のバイオベースアクリル酸、スパイバーの高タンパク質素材デザインプラットフォームなどが成功事例になるという。これらの他、工業用アクリルアミドは、2015年時点で流通量の70%をバイオ合成品が占めている。

バイオものづくりの成功事例。味の素のアミノ酸発生産プロセス、カーギルのバイオベースアクリル酸、スパイバーの高タンパク質素材デザインプラットフォーム(左)、工業用アクリルアミド(右)(クリックで拡大) 出典:NEDO

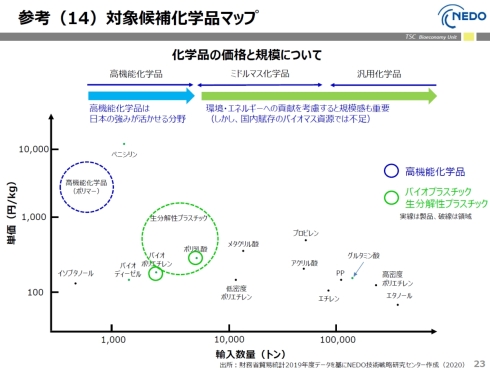

バイオものづくりの成功事例。味の素のアミノ酸発生産プロセス、カーギルのバイオベースアクリル酸、スパイバーの高タンパク質素材デザインプラットフォーム(左)、工業用アクリルアミド(右)(クリックで拡大) 出典:NEDO水無氏は「日本は原料となるバイオマスを多量に確保できないという現状がある。そういった量的な制約を前提に、まずは日本の化学産業の強みを生かしやすい付加価値の高い高機能化学品や、年産数千トンクラスのミドルマス品をターゲットに取り組みを進めるべきだろう」と述べる。

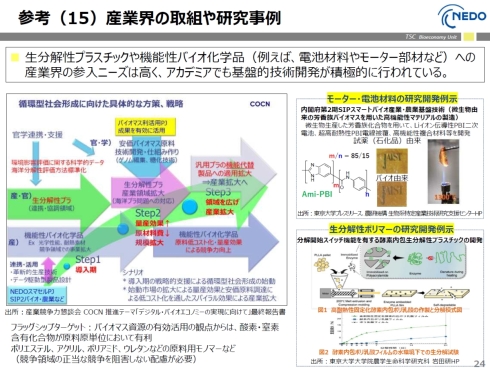

これらバイオものづくりに向けて主導的な役割を果たすこと期待されているのは化学メーカーになる。ただし、「ユーザーサイドのニーズも取り込んでいくため電機メーカーや自動車メーカーの参加も必要になる。先進的な技術を持つスタートアップも巻き込んで、世界のバイオ戦略に対抗していきたい」(水無氏)としている。

関連記事

クラウド化をためらわない協和キリン、高崎工場のDXは1年半で大きな成果

クラウド化をためらわない協和キリン、高崎工場のDXは1年半で大きな成果

アマゾン ウェブ サービス(AWS)のオンラインユーザーイベント「AWS Summit Online」に、協和キリンが登壇。「ライフサイエンス業界の規制に対応したクラウド活用最前線」をテーマに、全社ITシステムのクラウド化推進や、主力の高崎工場におけるデジタル化プロジェクトの成果について報告した。 中外製薬がデジタル創薬でAWS採用、社外との研究連携基盤構築コストが10分の1に

中外製薬がデジタル創薬でAWS採用、社外との研究連携基盤構築コストが10分の1に

アマゾン ウェブ サービス ジャパン(AWSジャパン)と中外製薬は、同社の全社データ利活用基盤「CSI」がAWSのクラウド基盤を採用したと発表。中外製薬は2020年末までに、革新的新薬の創出を目指す社外研究者との100件の研究プロジェクトの運用に向けてCSI上に研究開発環境を整備する計画である。 広島でバイオディーゼルの活用スタート、食用油やミドリムシで製造

広島でバイオディーゼルの活用スタート、食用油やミドリムシで製造

マツダは自動車用バイオディーゼル燃料の地産地消に向けた取り組みを開始したと発表した。 水を使わない全乾式製法を用いたセルロースファイバー成形材料技術

水を使わない全乾式製法を用いたセルロースファイバー成形材料技術

パナソニックはSDGsセミナーをオンライン開催し、「サーキュラーエコノミーに対応するエコマテリアル開発の取り組み」と題し、同社が開発を進めるセルロースファイバー(CeF)成形材料技術について説明した。 塗装なしで漆黒を再現する高機能バイオ素材、クラファンでスマホケースも

塗装なしで漆黒を再現する高機能バイオ素材、クラファンでスマホケースも

NECプラットフォームズは、海洋プラスチックごみなどの環境問題の解決に貢献する高機能バイオ素材「NeCycle」の販売開始を発表した。当面は、高付加価値、環境性が求められる製品向けに展開をスタートし、事業規模を拡大。2025年度に年間50億円の売上高を目指す。 酵母由来の界面活性剤が耐性菌を防ぎつつバイオフィルムを効果的に除去

酵母由来の界面活性剤が耐性菌を防ぎつつバイオフィルムを効果的に除去

筑波大学は、生物由来の界面活性剤が細菌を死滅させることなくバイオフィルムを除去し、さらに石油化学系の界面活性剤と組み合わせることで、除去効果が100倍以上向上することを発見した。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Special ContentsPR

特別協賛PR

スポンサーからのお知らせPR

Special ContentsPR

Pickup ContentsPR

Factory Automationの記事ランキング

- 外観検査機器の導入時の注意点〜何ができるのか、できないのか

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- 京セラが全固体電池電源モジュールのテスト運用、産ロボの電池交換作業低減

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- スター精密が新工場で工作機械のスピンドル生産、AMRなどで省人化推進

- 「高市演説を受けて〜危うい現状認識〜」にズバリ書かれていたこと

- DMG森精機「受注の回復鮮明」データセンターなどけん引、BXで市場取り戻す

- 芝浦機械が大型建機用旋回フレーム加工システム、タダノ向けに開発

- 狙われる“止まらない工場”、「動的システムセキュリティマネジメント」で守れ

- 宇宙まで見据える「建設機械」の世界〜災害に強い社会の構築に向けて

Special SitePR

コーナーリンク

あなたにおすすめの記事PR