ロボットシステムで広がるオープン化、デンソーウェーブがベッコフを選んだ理由:2019国際ロボット展(2/2 ページ)

現状との互換性問題への解決策も用意

デンソーウェーブでは、この「RC9」を2020年7月に発売予定の新型産業用ロボット「VMシリーズ」「VLシリーズ」から採用し、その後の産業用ロボットについては基本的に「RC9」対応としていく方針だとしている。

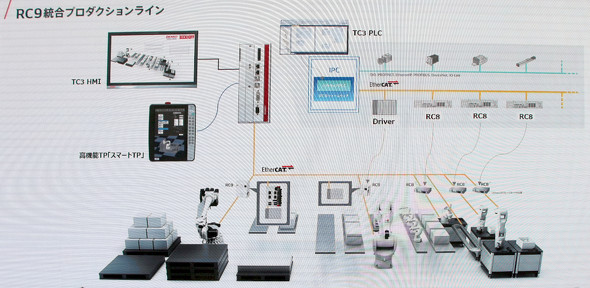

そうなると従来のロボットおよびロボットコントローラーとの互換性への懸念も生じるが、これらを解消するため「RC9」は、ロボットコントローラーの従来機である「RC8」のコントロールを行える機能を備えている。実際にiREX2019のデンソーウェーブブースでは、「RC9」で「RC8」3台を制御するデモなども披露しており、従来のロボットコントローラーをリプレースする必要がないことを示した。

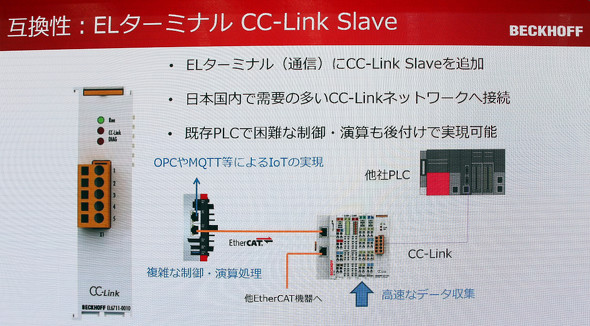

さらに日本国内で数多く普及している産業用ネットワークである「CC-Link」にも対応できるようにするため、ELターミナルに「CC-Link Slave」を追加し、CC-Linkネットワークに接続し、ロボットを連携させることなども可能としている。

ベッコフの産業用PCは開発元であるためEtherCATとの親和性が高いが、日本では数多く使われているCC-Linkネットワークへの接続を確保するため、ELターミナルに「CC-Link Slave」を追加し、互換性を確保する(クリックで拡大)出典:ベッコフオートメーション

ベッコフの産業用PCは開発元であるためEtherCATとの親和性が高いが、日本では数多く使われているCC-Linkネットワークへの接続を確保するため、ELターミナルに「CC-Link Slave」を追加し、互換性を確保する(クリックで拡大)出典:ベッコフオートメーション協調領域は外の力を活用し、ロボットとしての競争領域に集中

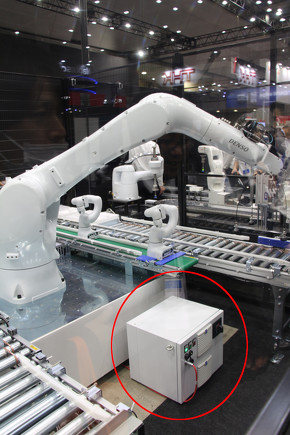

iREX2019のRC9統合デモラインの様子。赤丸部の制御ボックスにRC9ファームウェアが搭載されたベッコフ製産業用PCが収納されている。RC9により、手前の大型ロボットと、奥のラインのロボット3台を制御している(クリックで拡大)

iREX2019のRC9統合デモラインの様子。赤丸部の制御ボックスにRC9ファームウェアが搭載されたベッコフ製産業用PCが収納されている。RC9により、手前の大型ロボットと、奥のラインのロボット3台を制御している(クリックで拡大)今回の協業により、従来はデンソーウェーブがハードウェアからソフトウェアまで一体開発してきたロボットコントローラーにおいて、一部をベッコフオートメーションの技術基盤にゆだねる形となるが、その点における懸念はないのだろうか。

神谷氏は「デンソーウェーブではもともとORiN(※)を含めてオープン性を意識したロボットの展開を進めてきたが、今後ますますロボットの使用領域が広がる中で、機能的にもビジョンとの連携やAI(人工知能)の活用など、さまざまな技術を取り入れていかなければならない。さらに普及拡大を進める中で他のシステムとの連携は欠かせないものとなる。こうした他との連携性や拡張性を考えた時にはPCベースにしていくということは欠かせないものになると考えた」と今回の決断について語っている。

(※)関連記事:いまさら聞けない ORiN入門

さらに、澤田氏は「ロボットの開発において、リアルタイム性の確保は必須の条件ではあるが、それそのものは競争優位性をもたらすものではない。リアルタイム制御を行うハードウェアの基盤までは協調領域という認識で、多くの実績を持ち、今後の発展性なども期待できるベッコフオートメーションの基盤を採用することに決めた。ロボットメーカーとしての競争領域はこの先にあり、確保されたリアルタイム性の上で、ロボットをどのように動かすか、どのように精度や速度を高めていくのか、品質などを作り込み、用途をどのように開拓していくのかなど、差別化につながる領域は数多く存在する。今回の協業により、こうした差別化領域にリソースを集中させることができる」と協業の意義について語っている。

関連記事

産業用ロボットをオープンに、PCでソフトウェア駆動する新コントローラーが登場

産業用ロボットをオープンに、PCでソフトウェア駆動する新コントローラーが登場

デンソーウェーブとベッコフオートメーションは2019年12月13日、ファームウェアで提供可能な新コンセプトのロボットコントローラー「RC9(アールシーナイン)」を開発したと発表した。 いまさら聞けない産業用ロボット入門〔前編〕

いまさら聞けない産業用ロボット入門〔前編〕

日本は「ロボット大国」とも呼ばれていますが、その根幹を支えているのが「産業用ロボット」です。それは世界の産業用ロボット市場で圧倒的に日本企業がシェアを握っているからです。では、この産業用ロボットについてあなたはどれくらい知っていますか? 今やあらゆるモノの製造に欠かせない産業用ロボットの本質と基礎を解説します。 製造現場での普及を2倍に、ロボット新戦略が目指すロボットと共に働く未来

製造現場での普及を2倍に、ロボット新戦略が目指すロボットと共に働く未来

日本政府が主催する「ロボット革命実現会議」は、ロボット活用の技術的および規制面でのロードマップを示した「ロボット新戦略」を発表した。本稿では、この新戦略の中で示されている「モノづくり」分野への取り組みにフォーカスし、その内容を紹介する。 ロボット活用拡大のボトルネック、ロボットインテグレーターの現実

ロボット活用拡大のボトルネック、ロボットインテグレーターの現実

あらゆる現場で労働人口不足などが深刻化する中、その解決策としてロボット活用への期待が高まっている。しかし、現実的にはロボットを現場で実装するロボットシステムインテグレーターが不足しており、ロボット活用の裾野が広がらない状況になっている。経済産業省 関東経済産業局がまとめた「ロボットシステムインテグレーターに関する調査結果」の内容をまとめた。 人手不足対策で完全自動化は逆効果、人とロボットの協力をどのように切り開くか

人手不足対策で完全自動化は逆効果、人とロボットの協力をどのように切り開くか

人手不足に苦しむ中で、工場でもあらためて自動化領域の拡大への挑戦が進んでいる。その中で導入が拡大しているのがロボットである。AIなどの先進技術と組み合わせ、ロボットを活用した“自律的な全自動化”への取り組みも進むが現実的には難易度が高く、“人とロボットの協調”をどう最適に実現するかへ主流はシフトする。 協働ロボット、ロボットシステムに残された課題と未来

協働ロボット、ロボットシステムに残された課題と未来

協働ロボットを現場で活用するのにどのような工夫が必要か――。ロボット技術の総合展示会「2017国際ロボット展」では、ロボットメーカーおよびユーザー企業によるパネルディスカッション「ロボットフォーラム2017」が実施され、協働ロボットの意義について語った。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 外観検査機器の導入時の注意点〜何ができるのか、できないのか

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- 京セラが全固体電池電源モジュールのテスト運用、産ロボの電池交換作業低減

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- DMG森精機「受注の回復鮮明」データセンターなどけん引、BXで市場取り戻す

- 「高市演説を受けて〜危うい現状認識〜」にズバリ書かれていたこと

- スター精密が新工場で工作機械のスピンドル生産、AMRなどで省人化推進

- 宇宙まで見据える「建設機械」の世界〜災害に強い社会の構築に向けて

- 狙われる“止まらない工場”、「動的システムセキュリティマネジメント」で守れ

- グループ最大規模へ、ロストワックス新工場が初進出のベトナムに完成

コーナーリンク