幾何公差の“目的”とは何か?:産機設計者が解説「公差計算・公差解析」(3)(2/2 ページ)

“正しい形(幾何)”は何によって示されるのか?

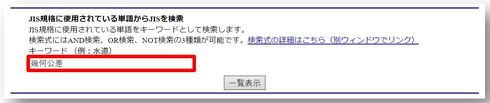

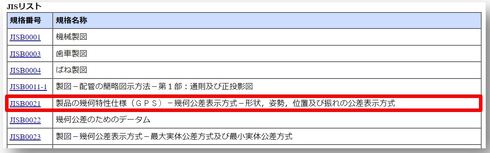

では、“正しい形(幾何)”とは何によって示されるのでしょうか。前回と同様に「日本工業標準調査会(JISC)」のWebサイトで検索してみましょう。

「幾何公差」で検索してみると、181件ヒットしました。今回はその中から「JIS B0021:1998(ISO/DIS1101:1996)製品の幾何特性仕様(GPS)-幾何公差表示方式-形状、姿勢、位置及び振れの公差表示方式」を確認します。それぞれの定義については以下の通りで、「JIS B0621-1984幾何偏差の定義及び表示」から確認できます。

(以下、JIS規格より抜粋)

[形状公差]

形状を決める幾何公差

- 真直度:

直線形体の幾何学的に正しい直線(以下、幾何学的直線という)からの狂いの大きさ - 平面度:

平面形体の幾何学的に正しい平面(以下、幾何学的平面という)からの狂いの大きさ - 真円度:

円形形体の幾何学的に正しい円(以下、幾何学的円という)からの狂いの大きさ - 円筒度:

円筒形体の幾何学的に正しい円筒(以下、幾何学的円筒という)からの狂いの大きさ - 線の輪郭度:

理論的に正確な寸法によって定められた幾何学的に正しい輪郭(以下、幾何学的輪郭という)からの線の輪郭の狂いの大きさ(データムに関連する場合と関連しない場合がある) - 面の輪郭度:

理論的に正確な寸法によって定められた幾何学的輪郭からの面の輪郭の狂いの大きさ

[姿勢公差]

ある基準に対してその形体のあるべき姿勢を決定する幾何公差

- 平行度:

データム直線またはデータム平面に対して平行な幾何学的直線または幾何学的平面からの平行であるべき直線形体または平面形体の狂いの大きさ - 直角度:

データム直線またはデータム平面に対して直角な幾可学的直線または幾何学的平面からの直角であるべき直線形体または平面形体の狂いの大きさ - 傾斜度:

データム直線またはデータム平面に対して理論的に正確な角度を持つ幾何学的直線または幾何学的平面からの理論的に正確な角度を持つべき直線形体または平面形体の狂いの大きさ

[位置公差]

ある基準に対してその形体のあるべき位置(真位置)を決定する幾何公差

- 位置度:

データムまたは他の形体に関連して定められた理論的に正確な位置からの点、直線形体または平面形体の狂いの大きさ - 同心度(中心点に対して):

- 同軸度(軸線に対して):

- 対称度:

データム軸直線またはデータム中心平面に関して互いに対称であるべき形体の対称位置からの狂いの大きさ - 線の輪郭度:

- 面の輪郭度:

[振れ公差]

ある直線を回転軸にして対象物を回転させた場合の対象物の形体の振れの変動値を規制する幾何公差

- 円周振れ:

データム軸直線を軸とする回転面を持つべき対象物またはデータム軸直線に対して垂直な円形平面であるべき対象物をデータム軸直線の周りに回転したとき、その表面が指定した位置または任意の位置で指定した方向に変位する大きさ - 全振れ:

データム軸直線を軸とする円筒面を持つべき対象物またはデータム軸直線に対して垂直な円形平面であるべき対象物をデータム軸直線の周りに回転したとき、その表面が指定した方向に変位する大きさ

幾何公差の詳細は別途解説しますが、総じていえることは、幾何公差とはその形状の「“壊れ方”のようなもの」を示すものであり、2点間の距離を測って分かるような寸法とは異なります。幾何公差は、一般的な設計者であれば、ほぼ日常的に使用しているものですが、これを機にその定義を再確認してみるといいでしょう。新入社員から「幾何公差」について説明を求められた際、正しく説明できるでしょうか?

幾何公差には、単独でその形状自体を指定(指示)するものもあれば、指定箇所との関連を指示するものもあります。

このように単独形体としては、平面度、真円度といった「形状公差」があり、関連形体としては、平行度、直角度、円周振れといった「姿勢公差」「位置公差」「振れ公差」があります。これらを別の言い方で表現すると、

- 単独形体は「データム」指示は不要

- 関連形体は「データム」指示が必要

となります。

以上、幾何公差の“目的”とは何か? について説明しましたが、サイズ公差の解説までできませんでした。また、データムについても触れる必要がありますね。これらについては、次回以降で解説していきます。お楽しみに! (次回に続く)

関連記事

幾何公差

幾何公差

メカ設計者のための用語辞典。今回は「幾何公差」について解説する。 さまざまな幾何公差【その1】〜その定義や例、測定方法について〜

さまざまな幾何公差【その1】〜その定義や例、測定方法について〜

機械メーカーで機械設計者として長年従事し、現在は3D CAD運用や公差設計/解析を推進する筆者が公差計算や公差解析、幾何公差について解説する連載。第6回は“具体的な幾何公差”について取り上げる。 データムを必要とする幾何公差【その1】〜姿勢公差の平行度〜

データムを必要とする幾何公差【その1】〜姿勢公差の平行度〜

機械メーカーで機械設計者として長年従事し、現在は3D CAD運用や公差設計/解析を推進する筆者が公差計算や公差解析、幾何公差について解説する連載。第8回はデータムを必要とする幾何公差をテーマに、姿勢公差の平行度について取り上げる。 データムを必要とする幾何公差【その2】〜姿勢公差の直角度〜

データムを必要とする幾何公差【その2】〜姿勢公差の直角度〜

機械メーカーで機械設計者として長年従事し、現在は3D CAD運用や公差設計/解析を推進する筆者が公差計算や公差解析、幾何公差について解説する連載。第9回はデータムを必要とする幾何公差をテーマに、姿勢公差の直角度について取り上げる。 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

幾何公差の基準「データム」を理解しよう

データムの配置位置の仕方には、さまざまなルールがあるので要注意。あなたの作成した過去図面は大丈夫? 公差がなぜ今必要なのか? 本当は日本人が得意なことのはず

公差がなぜ今必要なのか? 本当は日本人が得意なことのはず

機械メーカーで機械設計者として長年従事し、現在は3D CAD運用や公差設計/解析を推進する筆者が公差計算や公差解析、幾何公差について解説する連載。第1回はなぜ今、公差が必要なのかについて話をする。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- NVIDIAとダッソーがCEO対談 産業AI基盤構築で戦略的パートナーシップ締結

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 設計者を支える3つのAI仮想コンパニオン 探索×科学×実現で製品開発を伴走

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう