液体をシュッと吹き付ける「スプレーボトル」の仕組み:100円均一でモノの仕組みを考える(1)(1/3 ページ)

本連載「100円均一でモノの仕組みを考える」では、実際に100円均一ショップで販売されている商品を分解、観察して、その仕組みや構造を理解し、製品開発の過程を考察します。連載第1回のお題は「スプレーボトル」です。

製品開発をする過程で類似の既製品を分解して、その仕組みを調べるということがよく行われます。

製品を分解することで、その内部構造や機能をより深く理解できます。これにより、製品がどのように動作し、どんな部品で構成されているのかが明確になります。

また、類似製品を分解し、その構造を理解することで既製品とこれから開発する自社製品との差別化を図ることもできます。そのため、既製品を分解するという行いは、製品開発の初期段階において非常に重要な過程だといえます。

連載「100円均一でモノの仕組みを考える」では、実際に100円均一ショップで販売されている商品を分解、観察して、その仕組みや構造を理解し、製品開発の過程を考察することを目的としています。

テーマ1:スプレーボトル

記念すべき連載第1回で取り上げるのは「スプレーボトル」です(図1)。

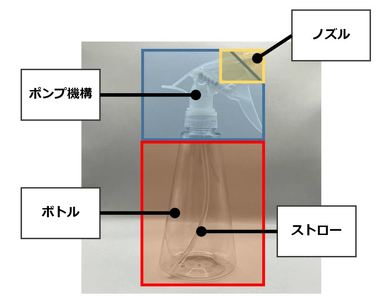

スプレーボトルは、一般的には液体をスプレーするために使用される容器で、レバーを引くことでボトル内の液体をノズルから噴出します。その構造は大きく以下のような要素で構成されています(図2)。なお、各部の名称はそれぞれ異なる呼び方をする場合もありますので、あらかじめご了承ください。

ボトル

噴霧する液体をためておく容器の役割を果たします。一般的にプラスチックやガラスなどの材料で作られています。

ノズル

液体をスプレーするための部分で、一般的にボトルの上部に取り付けられています。ノズルには、スプレーの方向やパターンを調整するための機構が備わっていることがあります。

ポンプ機構

液体をスプレーするための機構で、ボトルの内部にあります。一般的には、ピストンやプランジャーが液体を吸い上げ、ノズルからスプレーする役割を果たします。この機構は、レバーを引いたり、戻したりすることで作動します。この機構がスプレーボトルの肝になります。

ストロー

一部のスプレーボトルには、液体をノズルに送るためのストローが取り付けられています。これにより、液体がボトルの底から効果的に吸い上げられます。

スプレーボトルの構造は、使用目的や液体の性質によって異なる場合があります。また、一部のスプレーボトルには、キャップが取り付けられており、液体の漏れや蒸発を防ぐ役割を果たします。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 設計者を支える3つのAI仮想コンパニオン 探索×科学×実現で製品開発を伴走