おっさんもワクワク、スーパーカミオカンデの超純水タンク内部が12年ぶりに公開:研究開発の最前線(3/3 ページ)

強烈な印象を残す“透過度”

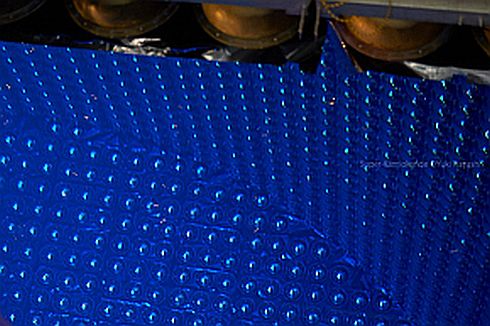

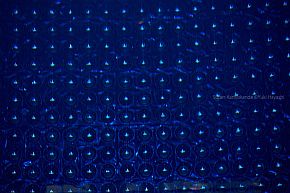

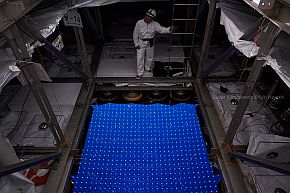

取材時の強烈な印象は、透過度だ。実験時、タンク内の透過長は約100mに保たれている。改修工事の関係で透過度は低下しているはずだが、それでも約40m先の底にある光電子倍増管がはっきりと見えた。また写真ではタンク内は青くなっているが、環境光が戻ってきたときに青の波長だけに近いためだ。

少し脱線してしまうが、研究所関連取材の撮影時に愛用しているカメラ用レンズ「Voigtländer MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical」とPL(偏光)フィルターを持ち込まなかったのは失敗だった。もっとキレイに色を拾ってくれたハズだ。

作業工程は、タンク内の超純水を抜きつつ各種工事を進め、2018年8月中旬に水を抜ききった状態にして底部の改修工事を行う計画となっている。同年10月初頭より再びタンク内に超純水を注ぎ年内の実験再開を目指す。2019年中には、超新星背景ニュートリノの観測や、さらなる発見があるものと思われる。

最後に

今回の工事の関係で、スーパーカミオカンデの一般公開コースは変更される。ただし、工事期間中の中高生向けの団体見学や体験会では、クリーンルームの手前まで案内があり、タンク上部の様子を見ることができる予定だそうだ。安全の確保と作業スケジュールの関係で難しいと思われるが、開口部にアクリル板を置くなどして、転落の危険性を排除し、子供たちが光電子倍増管を目視できるようにしてもよさそうに感じた。

おっさんである筆者でさえワクワクしたくらいなので、子供はその比ではないだろうし、より科学に興味を持つのではないだろうか。強烈な原体験は一生モノだ。モノづくりは、つくるだけでなく、その周知も課題となる。いいモノでも知られなければ意味がない。また当たり前に接しているものが、広報資産となり得ることがある。スーパーカミオカンデであれば、タンク内部の強烈なビジュアルがそれに該当する。今回は研究所のレポートだが、広報といった点では企業の場合でも変わりないものだ。もう1度、自社を見直してみて広報資産を発掘してほしい。若手の確保を重要視しているのであれば、なおさらだ。

関連記事

海底の泥から3000年分のレアアース、新産業も生み出す「レアアース泥」とは

海底の泥から3000年分のレアアース、新産業も生み出す「レアアース泥」とは

資源小国の日本だが、日本を取り囲む海にはさまざまな資源が眠っている。それら海洋資源の1つとして注目されているのが、高品質なレアアースを大量に含む海底の泥「レアアース泥(でい)」だ。南鳥島沖のレアアース泥には、国内需要3000年分のレアアースが含まれているという。レアアースを使った新たな製品につながる技術開発も進んでいる。 ゴムのしなやかさと樹脂の強靭さ併せ持つ、ブリヂストンの新材料は無限の可能性

ゴムのしなやかさと樹脂の強靭さ併せ持つ、ブリヂストンの新材料は無限の可能性

ブリヂストンは2018年5月17日、東京都内で会見を開き、ゴムと樹脂を分子レベルで結び付けた「世界初」(同社)のポリマー材料「High Strength Rubber(HSR)」の開発に成功したと発表した。2020年代をめどに事業化を進めるとともに、オープンイノベーションによって開発を加速し、タイヤなどブリヂストンの事業範囲にとどまらない展開の拡大も目指す。 200年謎だったガラスとシリコーンの基本構造を世界初解明、高機能化に道筋

200年謎だったガラスとシリコーンの基本構造を世界初解明、高機能化に道筋

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と産業技術総合研究所(AIST)など5者は、ガラスやシリコーンの基本単位構造であるオルトケイ酸の結晶の作製に成功したと発表。この研究成果は、ケイ素化学における200年の謎を解明するとともに、ケイ素材料の高機能、高性能化に道筋を付けるものだ。 リチウム空気電池の開発にソフトバンクが参入「IoT最大の課題を解決する」

リチウム空気電池の開発にソフトバンクが参入「IoT最大の課題を解決する」

ソフトバンクと物質・材料研究機構(NIMS)は、リチウムイオン電池の5倍のエネルギー密度が期待されるリチウム空気電池の実用化を目指す「NIMS-SoftBank先端技術開発センター」の設置に関する覚書を締結。同センターの活動により、NIMS単独の研究で2030年ごろとしていたリチウム空気電池の実用化時期を、2025年ごろに早めたい考えだ。 空飛ぶクルマ実現に一歩一歩、2025年に発売目指す

空飛ぶクルマ実現に一歩一歩、2025年に発売目指す

溶接・接合技術関連分野の展示会「国際ウエルディングショー」(2018年4月25日〜28日、東京ビッグサイト)で、「空飛ぶクルマ『SkyDrive』、次世代モビリティへの挑戦」と題してCARTIVATOR Resource Management 代表理事の福澤知浩氏が特別講演を行った。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 資生堂の新美容液を生み出す「fibona」とは、最小工場発のアジャイル型モノづくり

- ホームエレベーター事業の合弁解消、AI活用ビル管理に資源集中

- 【クイズ】ニデックの会計不正に関する報告書、要因の最初に挙がったのは?

- 日立が設備故障診断を支援するAIエージェント、新しい障害でも対応を明確に指示

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

コーナーリンク