インダストリー4.0標準化、グローバル化が進むからこそ生きる“日本らしさ”:IVI公開シンポジウム2017春(4)(2/2 ページ)

RAMI4.0とIVRAはどう向き合うのか

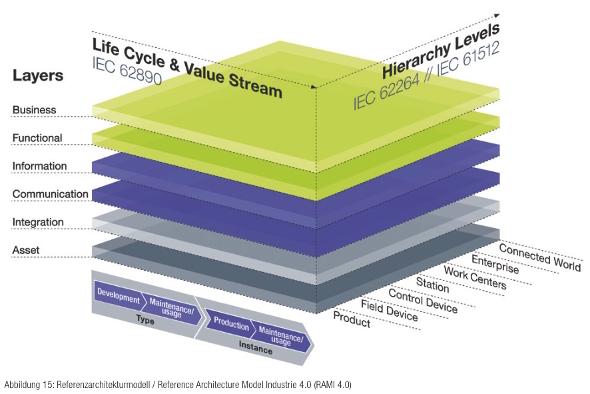

パネルディスカッションでは、スマートマニュファクチャリングモデルとして先行した「RAMI4.0※)」の意義などについてのやりとりが盛り上がりを見せた。

※)関連記事:インダストリー4.0がいよいよ具体化、ドイツで「実践戦略」が公開

横河電機の小田氏は「RAMI4.0は、標準化の議論をする際に、どの領域について議論しているのかという意味では使いやすいモデルだと考えている。しかし、議論の題材であってRAMI4.0そのものが何かを示しているわけではないという認識だ。バリューチェーンなどを考える場合にはこのモデルは弱い」と述べている。

アズビルの石隈氏も「基本的にはポジティブに見ている。考える要素が何かを示してくれている。基本的には『what』は書いてある。ただ『how』の部分はないのでそこが議論の領域だと捉えている」と語る。

三菱電機の茅野氏も「RAMI4.0は使いやすい。国内のプラットフォームプロジェクトを考える場合でもバッティングする場所や連携する場所など、争点になる領域を整理しやすい」と述べる。

一方で、ネガティブな反応だったのが日立製作所の小倉氏である。小倉氏は「基本的にはネガティブに捉えている。ドイツは物事にこだわりすぎており、本質的なモノが見えていないように感じる。重要なのは工場の中だけでなく上位のシステムとの連携などの領域で、その当たりの議論が不十分だと感じている」と考えを示している。

IVRAに集まる期待

IVIが提案した「IVRA」については、アズビル石隈氏は「IEC TC65では話題となっている。どういう目で標準を見ているのかというバリエーションとして捉えられており、ユニークな存在だと見られている」と述べる。

ただ、既にさまざまな活動が進んでいる、インダストリー4.0などの動きに対し「IVRAでも早期に具体的な技術の議論に持っていくことが重要だ」(日立製作所 小倉氏)という声も出ていた。

関連記事

進むドイツのスマート工場、「インダストリー4.0基準」とは?

進むドイツのスマート工場、「インダストリー4.0基準」とは?

「つながる工場」実現に向け、製造業、製造機械メーカー、ITベンダーなどが参加する「Industrial Value Chain Initiative(IVI)」は、取り組みの進捗状況を紹介するIVI公開シンポジウムを開催。同シンポジウムの内容を紹介する本連載の第2回では、IVIエバンジェリストであるアクセル・ザーレック氏による、ドイツ「インダストリー4.0」の進捗状況の解説内容をお伝えする。 なぜIVIは新たなスマート工場モデルを打ち出すのか

なぜIVIは新たなスマート工場モデルを打ち出すのか

「緩やかな標準」を掲げ、日本版スマート工場の実現を目指すIVI。2016年12月には新たにスマート工場の基本モデル「IVRA」を打ち出した。その狙いは何なのだろうか。IVI理事長の 西岡靖之氏に話を聞いた。 インダストリー4.0を巡る国際標準化の動きはどうなっているのか

インダストリー4.0を巡る国際標準化の動きはどうなっているのか

CPS/IoT展「CEATEC JAPAN 2016」で開催された「日独シンポジウム―インダストリー4.0/IoT協力」。同セミナーの様子を紹介する本連載だが、3回目は日独それぞれで大きな課題だとしている「国際標準化」の動向について紹介する。 製造現場では狭すぎる、勝負の鍵は「ソリューション領域」

製造現場では狭すぎる、勝負の鍵は「ソリューション領域」

「つながる工場」実現に向け、製造業、製造機械メーカー、ITベンダーなどが参加する「Industrial Value Chain Initiative(IVI)」は、取り組みの進捗状況を紹介するIVI公開シンポジウムを開催。同シンポジウムの内容を紹介する本連載の第3回では、経済産業省製造産業局局長の糟谷敏秀氏の基調講演の内容を紹介する。 インダストリー4.0がいよいよ具体化、ドイツで「実践戦略」が公開

インダストリー4.0がいよいよ具体化、ドイツで「実践戦略」が公開

注目を集めるドイツのモノづくり革新プロジェクト「インダストリー4.0」。この取り組みを具体化する「実践戦略」が2015年4月に示された。同プロジェクトに参画するドイツBeckhoff Automationグループに所属する筆者が解説する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- DMG森精機「受注の回復鮮明」データセンターなどけん引、BXで市場取り戻す

- 「高市演説を受けて〜危うい現状認識〜」にズバリ書かれていたこと

- 宇宙まで見据える「建設機械」の世界〜災害に強い社会の構築に向けて

- “熟練作業者の目”を再現 中堅製造業向けの状況認識AI「メニナルAI」とは何か

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- ベトナムに新たな金属加工拠点、単品から中ロットまで対応

- 200nm以下の深紫外域を直接撮像する独自のUVセンサー搭載カメラ

- 外観検査機器の導入時の注意点〜何ができるのか、できないのか

- 工場を“ひらく”イトーキの共創拠点始動、新ワークチェア「SHIGA」開発秘話

コーナーリンク

インダストリー4.0 リファレンスアーキテクチャモデル(RAMI 4.0)出典:プラットフォーム インダストリー4.0

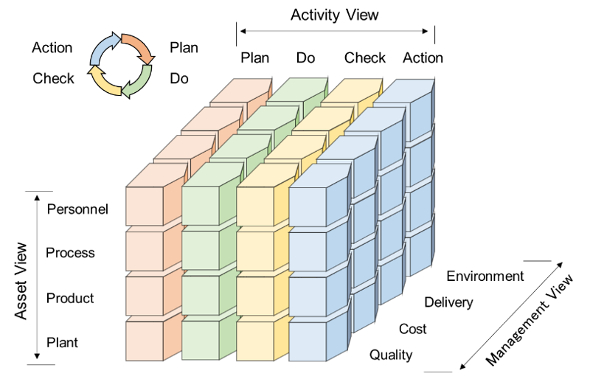

インダストリー4.0 リファレンスアーキテクチャモデル(RAMI 4.0)出典:プラットフォーム インダストリー4.0 IVRAにおけるSMUの3次元モデル 出典:IVI

IVRAにおけるSMUの3次元モデル 出典:IVI