“バケツリレー”によるマニュアルづくりから脱却するための手法とは:製造業ドキュメンテーションの課題(2)(4/4 ページ)

品質と業務効率の両立

注意警告文や工具情報といった専門的な情報をマニュアルに掲載する際、制作者は担当部門からの資料を漁ったり、担当者に直接聞いたりする手間が必要だった。一方、担当部門では正しくマニュアルに掲載されているかどうかレビューする手間が必要だった。

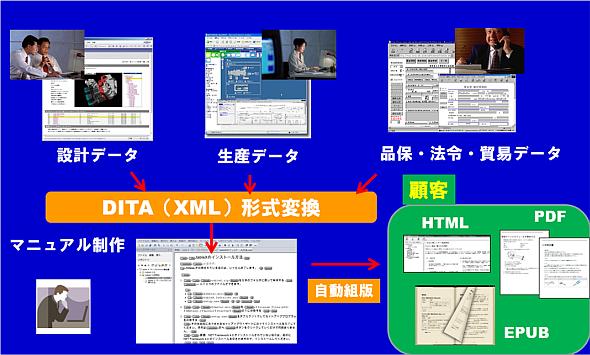

ダイナミック・ドキュメンテーションによってそうした双方の手間が大幅に削減された。各部門で持つ情報がデータリソースとして共有され、ジクソーパズルのピースをはめ込むように、各ドキュメントにはめ込まれる。ドキュメントのバケツリレーではなく、データリソースとドキュメントを一元的に扱うことで、部門コンカレントにドキュメント制作できるようになったのである。

大切なことは、他部門の情報をマニュアルに組み込む際に、DITAの「コンテンツ参照(conkeyref)」のしくみを使っていることである。これによってオリジナルの情報が改訂された際、マニュアルに組み込まれた内容も追随して自動的に改訂されるのだ。改訂作業に人手がまったく介在しないことによって更新漏れや変更ミスはなくなり、したがってチェック作業もしなくてすむ。品質と業務効率が両立できるわけである。

最後に

マニュアルは企業と市場(顧客)との接触点である。少し大げさに言うと、企業はマニュアルを通じてその知的営為の全貌を市場にさらしているのだ。したがってマニュアルは常に品質を問われている。一方で販路の多国籍化にともないマニュアルの多言語化とコストダウンが求められている。品質と生産性は本来アンビバレントな関係だが、どちらも企業競争力を左右する差し迫った課題なのだ。今回提示したDITAによるダイナミック・ドキュメンテーションは、このアンビバレントな希求を実現するひとつのヒントになると思う。

関連記事

- ≫連載「製造業ドキュメンテーションの課題」バックナンバー

自動車メーカーも取り組み始めた取扱説明書Web化の意味

自動車メーカーも取り組み始めた取扱説明書Web化の意味

製造業における、設計書や取扱説明書といった「ドキュメント」の作成は、多くの企業で属人的手工業の状態のままである。本連載では、さまざまな識者が「製造業ドキュメンテーションの課題」を明らかにするとともに、その解決を模索していく。第1回は、「取扱説明書」「サービスマニュアル」に代表される「マニュアル」を取り上げる。 文書作成・翻訳コストを抜本的に低減するDITA活用の意味

文書作成・翻訳コストを抜本的に低減するDITA活用の意味

多くのシステム活用により効率化が進む製造業の現場だが、あまり効率化が進んでいないのがドキュメントの作成・管理分野だ。そんなドキュメント作成および管理の効率化を実現する仕組みとして「DITA」が注目を集めている。DITAの普及促進を進めるDITAコンソーシアムジャパン理事で事務局長を務める加藤哲義氏に話を聞いた。 大手メーカーはもうグローバル開発&HTML5以降の世界を見ている

大手メーカーはもうグローバル開発&HTML5以降の世界を見ている

デジタルコミュニケーションズは、同社の持つXML文書変換技術を活用した製造業界向けドキュメント変換/活用ソリューションを発表した。情報の標準化・一元管理の布石として高い効果が期待される。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- finalはなぜASMR専用イヤホンを展開するのか、目指す“音を感じる世界”の拡張

- ソニー製品で採用、14社がリニューアブルプラスチックのサプライチェーンを構築

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 帳票の翻訳作業を75%削減、BOPを中心としたブラザー工業のオペレーショナルDX

- インフラ保守や工場知能化に向けデジタル基盤に最先端AIを統合、三菱電機と燈

- 製造業にも吹くAI旋風、関連需要に期待が集まる

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- AIデータセンター向け製造装置の自動ステージを増産、中国とベトナムに20億円投資

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ソニーGは第3四半期も過去最高業績、懸念はメモリ価格の高騰

コーナーリンク

各部門の情報をDITA形式に変換してマニュアルに集積するダイナミック・ドキュメンテーション

各部門の情報をDITA形式に変換してマニュアルに集積するダイナミック・ドキュメンテーション