“現場のカイゼン”は本当に大丈夫か!? 試験結果が現場力低下を警鐘:ニッポンの現場力

日本の製造業は現場力が強いとされてきたが、その強みはいつまで維持できるのだろうか。生産マネジメントの知識や生産革新への役割を果たす能力を認定する生産マイスター検定を実施する人材開発協会は、過去の試験結果から、改善マインドが低下していると警鐘を鳴らしている。

人材開発協会が実施する生産マイスター検定は、2012年度から実施されているモノづくり人材のための試験である。管理者、第一線監督者、グループリーダー、生産ライン担当者のそれぞれの職位に応じて、役割・品質・コスト・納期・安全・環境(R・Q・C・D・S・E)の知識・能力をどの程度有しているか、またそれぞれの階層に応じて、生産マネジメント知識・能力、生産革新への役割をどの程度有しているかを判断し、認定するものとしている。

進む「現場力の低下」

同試験は年に2回開催されているが、開始当初の状況と比べて回答傾向や正答率の傾向から見て、「現場力の低下」が進んでいる傾向が見られるという。

最新の第7回試験の傾向を見ると、「役割・意識」のジャンルでの正答率は高かったものの、「コスト分野」の正答率は低かったという。さらに、製造工程の中でさまざまなロスを図示しながら理解する問題、IE(Industrial Engineering)によって生産性を計算する問題の正答率が低かったとしている。

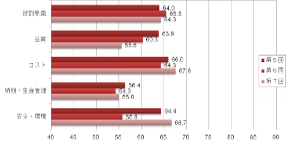

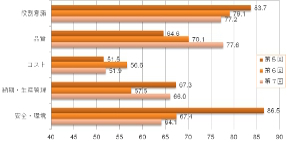

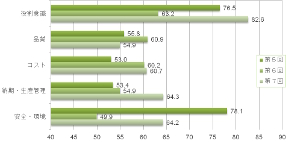

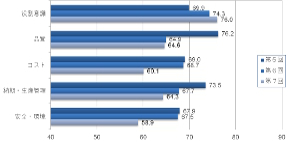

(左上)が管理者・工場長向けの1級試験における分野別得点率、(右上)が第1線監督者向けの2級試験における分野別得点率、(左下)がグループリーダー向けの3級試験における分野別得点率、(右下)が若手・新人向けのベーシック級試験における分野別得点率

(左上)が管理者・工場長向けの1級試験における分野別得点率、(右上)が第1線監督者向けの2級試験における分野別得点率、(左下)がグループリーダー向けの3級試験における分野別得点率、(右下)が若手・新人向けのベーシック級試験における分野別得点率人材開発協会 専務理事の前田明秀氏は「コストの問題は、多くの要素を複合的に考えられなければ正答は得られない。例えばロスの問題についても正解率が悪かったが、これらは『ロスが何から生まれるか』というロスの機能を明確に理解できていないといけない。さまざまなデータ取得などはより簡単に行えるようになっているが解釈ができなければうまく活用できない。本質的で応用が求められるような問題の正解率が悪くなっているように思う」と述べている。

これらの要因として前田氏は以下の3点を挙げる。

- 1人1人の改善マインドの低下

- IEを中心とした改善するための考え方・方法の勉強不足・実践経験不足

- 標準と改善のサイクルを絶え間なく繰り返し回しつづけるための改善マネジメント不足

前田氏は「全体の工程をつなぎ合わせて、体系的に理解することが重要だ。以前は各製造現場にそういうことを教え込む熟練技術者がいたが、定年退職やリストラなどでどんどん数は減っている。また外国人の雇用や海外への工場展開などもあり、これらのノウハウが現場で継承されにくくなっているのではないか」と警鐘を鳴らしている。

日本の製造業の強みは「現場力」とされてきたが、これらの強みは失われていっているのが現状だ。現場力が何に基づきこれらを強みとして残すために何をすべきかという点について真剣に検討すべき状況に入っている。

関連記事

OKI鶴岡工場はなぜ1年間で生産効率を抜本的に上げられたのか

OKI鶴岡工場はなぜ1年間で生産効率を抜本的に上げられたのか

プリント配線板を生産していた田中貴金属工業鶴岡工場は2012年10月、沖電気工業の買収によりOKI田中サーキットへと生まれ変わった。同工場は高い技術力を誇り航空・宇宙、防衛関連での実績がある一方で多品種少量生産型のビジネスモデル転換に悩んでいた。しかし、買収後1年でその状況は抜本的に変わった。その舞台裏には何があったのだろうか。OKI田中サーキット 代表取締役社長 野末正仁氏に話を聞いた。 NECは、どうやって「在庫が山積みなのに売り場は欠品」状態から脱却したのか

NECは、どうやって「在庫が山積みなのに売り場は欠品」状態から脱却したのか

「なぜこんなに在庫が残っているのに欠品が起こるのか」。NECでは1990年代まで、需給ギャップに円滑に対応できず、サプライチェーンの各所で在庫の山が発生していた。その状況から脱却できたのは2000年から取り組みを本格化させた生産革新の成果だ。その革新の最前線でもあるNECインフロンティア東北を訪ねた。 「日本で作って世界で勝つ」――オークマが“夢工場”で描く未来とは

「日本で作って世界で勝つ」――オークマが“夢工場”で描く未来とは

工作機械大手のオークマは2013年、本社敷地内で新工場を稼働させた。「Dream Site 1」と名付けられた同工場は、部品加工から完成品まで一貫生産しIT活用による“見える化”を推進したスマートファクトリーだ。オークマは“夢工場”でどういう未来を描いているのか。現地を訪ねた。 方法改善は「4つのポイント」を見逃さないことがコツ!!

方法改善は「4つのポイント」を見逃さないことがコツ!!

人・設備・モノのムダを見つけて改善する。製造業の原価低減に欠かせない3つの要素のムダ発見ために、インダストリアル・エンジニアリングにおける方法改善の技術を紹介していきます。 カイゼン案を効率的に検討するためのチェックリスト

カイゼン案を効率的に検討するためのチェックリスト

カイゼン案を科学的に導くためのチェックリスト法を厳選して紹介。いまある課題に対してチェックリストで問題の本質を見つけてみよう

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

製造マネジメントの記事ランキング

- 日立がCIセクターの体制を刷新、新たなセクターCEOにCOOの網谷憲晴氏が就任

- 車載電池は停滞もAI電源は好調、パナソニックHDは構造改革費用が膨らみ下方修正

- ホームエレベーター事業の合弁解消、AI活用ビル管理に資源集中

- 資生堂の新美容液を生み出す「fibona」とは、最小工場発のアジャイル型モノづくり

- ERPを“ごみ屋敷”にしない、AIを即戦力にする次世代データ基盤の構築術

- 「われわれはDXをしたつもりはない」成功企業が語るホンネ

- 【クイズ】ニデックの会計不正に関する報告書、要因の最初に挙がったのは?

- 日立が設備故障診断を支援するAIエージェント、新しい障害でも対応を明確に指示

- 三菱日立ホームエレベーターの扱いで違いが際立つ日立と三菱電機の方向性

- ニデックの会計不正の温床となった6つの原因とは? 改善計画を公表

コーナーリンク