自動運転はいつ実現? 日米欧が描くそれぞれのロードマップ:自動運転技術(4/4 ページ)

通信技術に関する課題にどう取り組むか

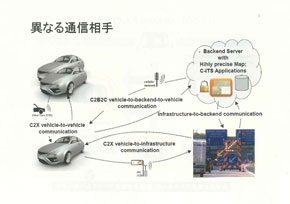

「データ通信を利用した環境認識」の議論の内容については、デンソー 技術開発センター DP-V2X室 担当部長の難波秀彰氏が説明を行った。このテーマでは主に、自動運転の実現に向けて車両がさまざまな対象と通信する“Connected Vehicles”となる中で、相互接続性の担保や周波数の標準化、セキュリティに関する部分が議論されたという。

「データ通信を利用した環境認識」の議論の内容について説明したデンソー 技術開発センター DP-V2X室 担当部長の難波秀彰氏(左)。自動運転を実現する場合、車両はさまざまな対象と通信を行う必要がある(右)(クリックで拡大)出典:SIP-adus

「データ通信を利用した環境認識」の議論の内容について説明したデンソー 技術開発センター DP-V2X室 担当部長の難波秀彰氏(左)。自動運転を実現する場合、車両はさまざまな対象と通信を行う必要がある(右)(クリックで拡大)出典:SIP-adus協調型自動運転が実現する場合、自動車は他の車両との車車間通信、ダイナミックマップなどの情報を取得するためのクラウドサーバーとの通信、インフラとの路車間通信など、異なるさまざまな相手と通信する必要があると考えられている。それぞれの通信規格や搭載する車載通信機器の標準化、セキュリティの問題など解決すべき課題は多い。

その一例として、周波数帯の問題がある。自動運転技術が搭載される車両には、車載レーダー、車車間通信や路車間通信用の通信機器など、異なる周波数帯を利用する機器が複数搭載される。こうした車両が数多く走行する場合、特定の周波数帯が混雑するといったことが予想される。SIP-adusは、こうした周波数帯の問題に向けた実証実験も行っており、国際会議の場ではその内容が紹介されたという。

自動運転の定義の標準化はどうなるのか?

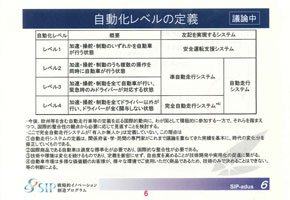

SIP-adusでは、自動運転のレベルを4段階に分けて定義している。例えば、最も高いレベル4は「加速・操舵・制御全てをドライバー以外が実施する。ドライバーが車両の操作に全く関与しない状態」と定義されており、実用化の目標は2020年代後半となっている。日米欧それぞれの自動運転技術の実用化に向けた研究開発において、開発の方向性や課題の認識といった点では共通する部分はある。しかし、こうした自動運転のレベルに関する定義や、どのレベルをいつまでに実用化するのかといった目標は一様ではない。

こうした自動運転の国際的な定義について、SIP-adusのプログラムディレクターである渡邉浩之氏は「まだ国際標準化のディスカッションは十分に行えていない。現時点での各国の定義の差は、いつの議論の内容を反映しているかという時間的な差でしかない。2014年末から国際標準化機構(ISO)や国連自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で、自動運転の定義の国際標準化に向けた会議が積極的に行われている。WP29では英国と日本が共同議長を務めている。今後も積極的にこうした国際標準化の議論に参加していく方針」と今後の展望について語った。

関連記事

アベノミクス第3の矢を実現する10のイノベーション【前編】

アベノミクス第3の矢を実現する10のイノベーション【前編】

安倍政権が推し進める経済再生政策の「第3の矢」を実現する上で重要な役割を担っているのが、「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」だ。年間予算がそれぞれ数十億円に達するSIPの10のプログラムについて、「SIPシンポジウム」の講演内容に沿って前後編に分けて紹介する。 アベノミクス第3の矢を実現する10のイノベーション【後編】

アベノミクス第3の矢を実現する10のイノベーション【後編】

安倍政権が推し進める経済再生政策の「第3の矢」を実現する上で重要な役割を担っているのが、「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」だ。前編では、年間予算がそれぞれ数十億円に達するSIPの10のプログラムについて、「SIPシンポジウム」の講演内容に沿って5つのプログラムの概要を説明した。後編では、残り5つのプログラムについて紹介しよう。 東京都が2020年に自動運転バス「ART」を導入へ、“交通弱者”に優しく

東京都が2020年に自動運転バス「ART」を導入へ、“交通弱者”に優しく

総合科学技術・イノベーション会議が主導する戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)の自動走行(自動運転)システムの研究開発プログラム「SIP-adus」は、東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に向け、東京都内に次世代公共交通システム「ART」を導入する方針を示した。 自動運転技術開発担当PDの渡邉氏が意気込み、「国がやるR&Dの新しい形見せる」

自動運転技術開発担当PDの渡邉氏が意気込み、「国がやるR&Dの新しい形見せる」

自動運転技術の開発に日本政府も本腰を入れ始めた。政府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)における2014年度の10の対象課題に、自動走行(自動運転)システムが入ったのである。プログラムディレクター(PD)に就任したITS Japan会長の渡邉浩之氏は、「国が関わるR&D(研究開発)の新しい形を見せたい」と意気込む。 日本の防衛を支える最新テクノロジー

日本の防衛を支える最新テクノロジー

IoT市場拡大の基礎となっているさまざまなセンサー技術の進歩や、それに伴って登場したウェアラブル端末などが新たな市場を切り開きつつある。こうした新しい技術やデバイスは、日本の防衛装備にも活用されており、防衛省の平成27年度概算要求にも反映されている。クラウドを活用する次世代戦闘機を筆頭に、ドローン、陸上無人機、パワードスーツなどの導入/開発を計画しているのだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- 横浜市で自動運転バスの走行支援および車両遠隔監視を検証

- SDVのトップを快走するパナソニックオート、オープンソース活動が原動力に

- ホンダの電動事業開発本部が発展的解消へ、四輪開発本部を新設

- 三菱ふそう川崎製作所のEVトラック製造とバッテリーリサイクルに迫る

コーナーリンク