VAIOはVAIOのあるべき姿を取り戻せるか、ロボットの社会実装に期待 2014年記事ランキング:「組み込み開発」年間ランキング 2014(2/2 ページ)

2015年、ロボットは社会に溶け込めるか

担当としては徐々に聞く機会の増えた「ロボットの社会実装」に注目しています。これまでロボットと言えば工場の生産ラインなど産業用が主であり、介護や農業、災害対応、エンターテイメントなどでの利用は限定的でした。しかし、その状況は変わりつつあります。

ロボットの社会実装とは新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が発表した「ロボット白書」などで使われている表現で、「ロボット(あるいはロボット技術)が社会生活の中で、実際に利用できるかまでを確認する」という文脈で用いられることが多い言葉です。2014年はその言葉を聞く機会が増えました。

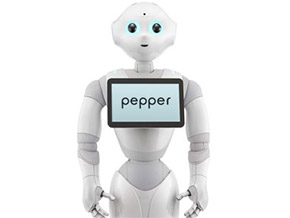

その流れの一環でしょうか、人間のいる社会でロボットが活動する際に何が必要かまで、踏み込んだ動きも散見されます。ソフトバンクの「Pepper」はクラウドAIによって、相手の心の機微を理解することに挑戦していますし、サイバーダインの装着型支援ロボット「HAL(腰タイプ)」は生活支援ロボットの国際安全規格として発行された「ISO 13482」の認証を得、本格的な販売を開始しようとしています。

「すごいロボットを作りました」「すごいですね」では終わるのではなく、少子高齢化による働き手不足、国内製造業の空洞化、社会インフラの老朽化、自然災害や事故への対応など、産業界以外の問題を解決するため、ロボットがさらに活用されていくべき時期にきていると思えるのです。

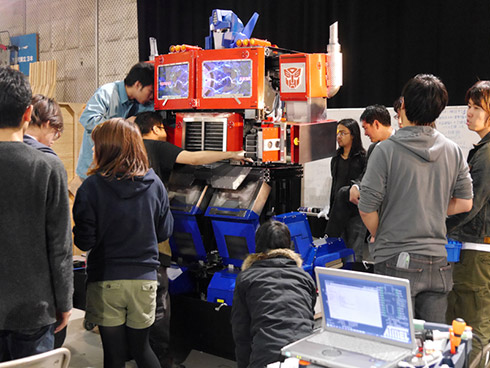

もちろん、単純に介護や農作業支援のロボットなどを作ればOKという簡単な話ではありませんし、大型ロボットが殴り合うという(社会問題の解決には直結しない)リアルロボットバトルが視聴者を引きつけるように、夢の具現化、総合技術の結晶としてのロボットにも高い価値はあります。

ただそれでも、「困っている人を助ける」ことがロボット、そしてロボット技術の一番の役目であって欲しいと思うのです。2015年はこうした「ロボットの社会実装」について、多くの事例や課題を取材して紹介できればと考えています。

MONOist「組み込み開発」年間記事ランキング

2014年1月1日〜12月24日関連記事

サイバーダインとオムロンがロボット事業で提携、“匠の技”伝承狙う

サイバーダインとオムロンがロボット事業で提携、“匠の技”伝承狙う

サイバーダインとオムロンがロボット事業を含む基本同意書を締結した。サイバーダイン「HAL」などの販売促進と保守をオムロンが行う他、産業分野におけるロボット技術の応用についても共同での事業展開を推進する。 自動車メーカーのロボット市場参入が本格化、34の医療機関でリハビリ支援

自動車メーカーのロボット市場参入が本格化、34の医療機関でリハビリ支援

トヨタ自動車は、同社が開発したリハビリテーション支援用パートナーロボットの医療機関への導入を発表。34の医療機関に対して、「歩行練習アシスト」を23台、「バランス練習アシスト」を21台導入する。 トヨタが期待を寄せるロボット産業、「華やかそうに見えて開発はどろくさい」

トヨタが期待を寄せるロボット産業、「華やかそうに見えて開発はどろくさい」

「CEATEC JAPAN 2014」でトヨタ自動車 パートナーロボット部 部長の玉置章文氏が、同社が取り組む介護・医療向けパートナーロボットの開発について講演を行った。一部のロボットについては、2014年末から臨床研究向けに有償提供を開始するという。 第3次ロボットブームは日本の課題を解決できるか

第3次ロボットブームは日本の課題を解決できるか

「Embedded Technology 2014/組込み総合技術展」のカンファレンスに、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の坂本健一氏が登壇した。坂本氏は、現在第3次ロボットブームが到来しており、今後はサービス分野のロボット市場が急拡大すると説明。少子高齢化による労働人口の減少といった日本が抱える課題の解決に、ロボット活用が有効だと主張した。 ロボット規格の標準化で中韓が主導権、「日本もリーダーシップ発揮すべき」

ロボット規格の標準化で中韓が主導権、「日本もリーダーシップ発揮すべき」

「Embedded Technology 2014/組込み総合技術展」のカンファレンスに、アップウィンドテクノロジー・インコーポレイテッド 代表取締役社長の中村憲一氏が登壇。同氏は2014年2月に発行されたサービスロボット向けの国際安全規格であるISO 13482やロボット規格の標準化に関して中国と韓国が参加するなど国際競争が激化していることを紹介した。 NEDOが「ロボット白書」発行、社会問題の解決にロボット技術の導入を提案

NEDOが「ロボット白書」発行、社会問題の解決にロボット技術の導入を提案

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は ロボット産業振興を目的とし、各種ロボットの現状と課題、今後の提言をまとめた「NEDO ロボット白書 2014」を公開した。「社会的課題のロボット技術による解決」を多数、例示する。 ソフトバンク、世界初となる“愛”を持ったパーソナルロボット「Pepper」発売へ

ソフトバンク、世界初となる“愛”を持ったパーソナルロボット「Pepper」発売へ

ソフトバンクは、「世界初」(同社)をうたう感情を持ったパーソナルロボット「Pepper(ペッパー)」を発表。19万8000円で、2015年2月から一般販売を開始する。また、2014年6月6日より、一般販売に先駆け、ソフトバンクショップ銀座店、表参道店に、実際に配備され、接客対応などを行うという。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 現場や事務用途で快適に使える防塵防水対応の10.1型タブレットPCを発売

コーナーリンク