54兆円規模の宇宙市場に参入へ 古河電工と東大が実証衛星「ふなで」を打ち上げ:宇宙開発(2/2 ページ)

古河電工はコンポーネントだけでなく衛星本体の量産/供給も視野

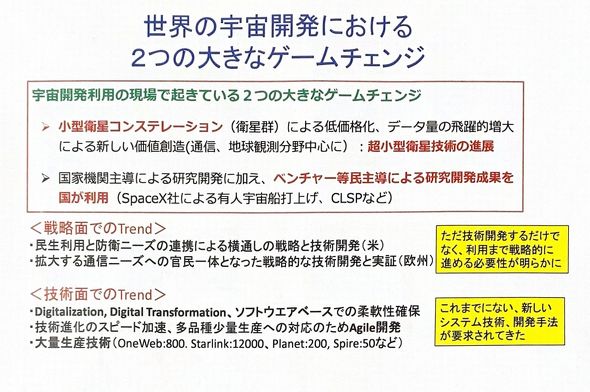

近年、世界の宇宙産業市場が大きくなっており、その規模は約54兆円に達する。中でも人工衛星については、大型衛星よりも低コストかつ短期間で開発が可能な小型/超小型衛星の利用拡大が期待されている。特に地球観測や通信インフラの構築などのミッションで多数の小型/超小型衛星を利用する「小型衛星コンステーション」により、衛星開発数が爆発的に増加する可能性が高くなっており、迅速な設計対応や安定的な製造技術が、今後の宇宙産業の重要な競争力になるとみられている。

中須賀氏は近年の宇宙産業について「最近は民間企業が元気である。これまでの大きな衛星だけでなく、小さな衛星をたくさん打ち上げることによる小型衛星コンステーションが社会の大きなビジネスになりつつある。民間企業が自分たちの力で成長することによって宇宙関連で完成させた製品やサービスを、政府が購入するという流れに変わってきている」と分析する。

これらの背景から古河電工と東京大学は、2023年4月に同大学内に社会連携講座を開設し、今後の大量生産が求められる小型/超小型衛星および搭載する各種コンポーネントの設計/開発を中心とする技術習得と、より効率的で付加価値の高い人工衛星製造/供給体制の構築に向けた諸課題の解決に取り組んできた。ふなでも社会連携講座を通じて設計/開発された実証衛星である。

「2023年から東京大学の指導の下、社会連携講座第1期として活動し、そこから数多くのことを学んでヒントを得た。宇宙を身近なインフラにするためには、国産小型/超小型衛星の供給力強化と利用機会の促進が重要になる」(枡谷氏)

古河電工は2026年から社会連携講座第2期として、製造業のコア技術を生かした実証コンポーネントの拡販と他の種類のコンポーネント開発/展開を進めていく。そして、小型衛星/超小型衛星の量産/供給といった衛星製造体制を整える方針である。また、同社が展開する地上サービスや要素技術を衛星技術と組み合わせた、社会インフラ維持管理サービスの展開も検討している。

東京大学は古河電工に対して、衛星開発手法やプロジェクト進行の最適化支援を進めていき、安くて信頼性が高い衛星製作の検証に取り組んでいく。「古河電工には衛星作りをとにかく勉強してもらいたいと思っている。開発から運用まで一貫したコスト感やさまざまな箇所で求められる判断力を身につけていただき、これを支援していく」(中須賀氏)。

関連記事

ホンダは宇宙へ、離着陸実験成功の「サステナブルロケット」実機を披露

ホンダは宇宙へ、離着陸実験成功の「サステナブルロケット」実機を披露

ホンダはジャパンモビリティショー2025で、2025年6月に離着陸実験に成功した「サステナブルロケット」の実機を公開した。再使用型機体と再生可能燃料で持続可能な宇宙輸送を目指す。【訂正あり】 出光のCIGS太陽電池セルが新型宇宙補給機に搭載され性能実証

出光のCIGS太陽電池セルが新型宇宙補給機に搭載され性能実証

日本の技術が宇宙へ――JAXAの新型宇宙ステーション補給機「HTV-X1」に、出光興産の次世代太陽電池が搭載される。銅、インジウム、ガリウム、セレンを用いた独自の「宇宙用CIGS太陽電池セル」は、軽量ながら高い放射線耐性を誇る。過酷な宇宙環境で約2カ月にわたる性能検証に挑む。 低価格で量産可能な宇宙用国産太陽電池の開発を開始

低価格で量産可能な宇宙用国産太陽電池の開発を開始

三菱電機は、JAXA(宇宙航空研究開発機構)の技術開発課題「国産太陽電池セル・カバーガラスおよび搭載アレイの開発」の代表機関に選定された。国内サプライヤーと連携し、低価格で量産可能な太陽電池セルの開発を目指す。 天候や昼夜の影響を受けずに物体の多変数データを取得できる構造化電波を原理検証

天候や昼夜の影響を受けずに物体の多変数データを取得できる構造化電波を原理検証

日立製作所は、人工衛星を活用した地球観測において、天候や昼夜の影響を受けずに物体の形状や動き/材質など複数の特徴を同時取得できる「構造化電波」技術の原理検証に成功した。災害監視やインフラ管理、環境モニタリングに貢献する。 アクセルスペースが上場、2026年には新型衛星7機打ち上げでさらなる飛躍へ

アクセルスペースが上場、2026年には新型衛星7機打ち上げでさらなる飛躍へ

宇宙スタートアップのアクセルスペースホールディングスが東京証券取引所グロース市場に上場した。1株当たりの公募価格375円に対して751円の初値が付き、取引終了時は674円となった。時価総額は431億7000万円である。 古河電工が小型衛星向け電気推進機の電源を開発へ、JAXAと共創開始

古河電工が小型衛星向け電気推進機の電源を開発へ、JAXAと共創開始

古河電工とJAXAは、小型衛星向け次世代電気推進機(ホールスラスター)の軽量化、低コスト化に役立つ電源の共同開発を開始すると発表。古河電工は、2025年度の軌道上実証や2026年度以降の事業化を目指す。JAXAは、将来のJAXAミッションを支える次世代ホールスラスターへの適用可能性を探る。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- 105℃の高温に対応する細径高屈曲ロボットケーブルを発売

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断

コーナーリンク