「自動化しよう。でもどの製品にすれば……」 必要な導入前準備とマインド設定:中堅中小製造業の自動化 虎の巻(3)(2/2 ページ)

製造現場の状況を把握する

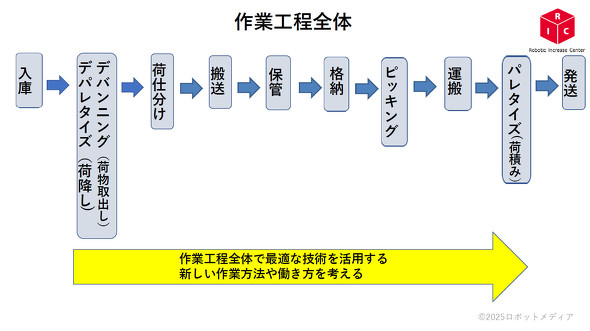

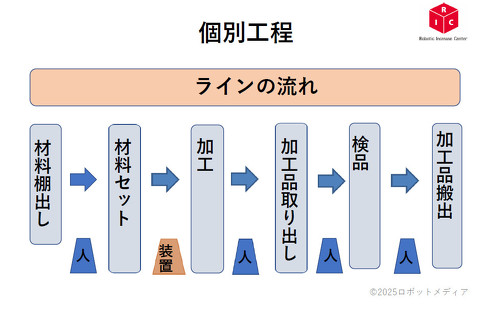

自動化機器やロボットを導入する前に製造部の責任者が最初にしなければならないことは、自社の製造現場全体のモノの流れと各工程の作業の流れを「見える化」することだ。

まずは、日々の業務で当たり前のように取り組んでいる製造現場の作業を可視化することで、現場作業の一連の流れや状況を把握する。そして、現在人手で行われている作業の中で自動化すべき優先度を付ける。

作業工程を「見える化」することで、経営者や製造部など関係者間で現状を共有でき、自動化に向けての意識統一が図られるとともに、目指すべき目標も明確になる。

まずは関係者間で、自分たちがどこに向かおうとしているのかという「行き先」をしっかり見据えておくことが重要である。

「木を見て森を見ず」という言葉がある。製造部の担当者と話をしていると、技術的なこだわりがあるあまり、どうしても細かな狭い世界に入っていきがちである。普段、「仕様書」や「発注書」作りに慣れていることも関係しているのだろう。

しかし、ここで肝心なことは「仕様書」や「発注書」を作ることではない。全体を俯瞰でき、誰もが一目で理解できるようにするための「見える化」作業であり、大きな視点で物事を把握する意識を持つことが重要だ。

「見える化」シートの作成

忙しい通常業務の中で、この「見える化」シート作成作業は少し大変だが、必ず製造部などの現場責任者が作ることだ。

個別工程の「見える化」(シミュレーション含む)をメーカーが無料提供したり、コンサルが有料で製造現場全体の「見える化」を請け負ったりすることも可能だが、自分たちで作った方がいい。

「見える化」シートを自分たちで作成するメリット

- これまで見逃していたことや気が付かなかったことを把握できる(新たな気付き)

- 新しい作業方法や働き方を考えるきっかけになる

- 他社(メーカーやロボットSIerなど)との打ち合わせ時に明確に要件を伝え、しっかりとしたすり合わせをすることができる。いわゆる「最初のボタンの掛け違い」を防ぐ効果もある

- たとえ、技術的な理由で機器の導入を断念したとしても、後日、新たな技術が出てきた際、「見える化」シートを再び活用できる

- 「見える化」シートは担当者が変わっても会社の財産として後任に継承できる など

「見える化」シートに基づく現場確認

「見える化」シートで各工程の現状を把握し、優先度を付けたら、導入候補製品の絞り込みを行う。

そして、絞り込んだ製品のメーカーに現場に来てもらい、製品が実稼働する上で問題となる点はないか、追加で必要とされる機材は何か、安全面などをチェックする。導入候補の製品が複数ある場合は、各メーカーには基本的に同じ項目を確認する。それにより、詳細な比較検討ができるので、導入製品を決定する際の判断材料になる。

デモ機

最終的に1社もしくは2社に絞り込んだら、現場にデモ機を持ってきてもらい、問題なく稼働するか最終確認を行う。デモ機の運搬/期間運用は無料の場合も多いが、運搬費が有料であったり、デモ機自体が用意されていなかったりすることもあるので、事前に確認しておく。

まとめ

- 自社の現場に適した製品を選ぶ

- インターネット上の情報や展示会を見ただけでは、自社に適した製品を選ぶことは難しい。新たなことにチャレンジし続ける「チャレンジングマインド」を持つ専門家にも相談しながら最適な製品を選択する

- 製造現場全体のモノの流れと各工程の作業の流れを「見える化」する

- 「見える化」シートを作成することで、適切な自動機器の選択も見えてくる。また、新しい作業方法や働き方を考えるきっかけにもなる

次回(第4回)は、自動化機器/ロボットシステムを導入(立ち上げ)し、運用する際の注意すべき点などについて記述する。

著者紹介

小林賢一

株式会社ロボットメディア 代表取締役

NPO法人ロボティック普及促進センター 理事長

2005年から20年間にわたりインフラ・プラント点検、建築施工、製造工場、介護・高齢者見守り、生活支援などの分野でロボット関連技術の調査、開発支援、実証実験、利活用、セカンドオピニオンに携わり、現在、ロボットビジネスに関するさまざまな相談に応対している。

ロボットビジネスのプレイヤーとして新たな活躍を目指すための講座(日本ロボットビジネス体系講座)や、与えられた「解」ではなく、自ら「解」を導き出し、収益につながるビジネスモデルをコーチングするワークショップ(ロボットビジネス・マインドリセット)を主宰。書籍「ロボットビジネスの全貌シリーズ」の監修、発行も行った。利害関係のない中立で公正な「ロボット・セカンドオピニオンサービス」や、異なる領域・用途にも利用可能な両用技術で既存事業と極限環境双方から収益確保を目指す研究会「ハイブリッドデュアルユース/ダブルインカム」などを実施。

ロボット産業創出推進懇談会 座長(2016〜2021年)

ロボット保険サービス 代表(2012〜2021年)

かわさき・神奈川ロボットビジネス協議会 事務局長(2011〜2015年)

ロボット実証実験実行委員会 委員長(2011〜2014年)

介護・医療分野ロボット普及推進委員会委員(2010〜2012年)など

関連記事

「自動化の成果をどう評価すれば……」知っておきたい“3”という数字の使い方

「自動化の成果をどう評価すれば……」知っておきたい“3”という数字の使い方

本連載では、自動化に初めて取り組む中堅中小企業の製造現場向けに協働ロボット、外観検査機器、無人搬送機にフォーカスして、自動化を成功させるための導入前(準備)、導入時(立ち上げ)、導入後(運用)におけるポイントを解説する。今回は、生産性向上について、そのポイントと評価の基準などについて具体的な数値を含めて説明する。 「工場の自動化がうまく進まない…」その原因はどこにあり、何をすべきなのか

「工場の自動化がうまく進まない…」その原因はどこにあり、何をすべきなのか

本連載では、自動化機器の導入やロボットの活用に初めて取り組む中堅中小企業の製造現場向けに、昨今ニーズが高い協働ロボット、外観検査機器、無人搬送機にフォーカスして、導入前(準備)、導入時(立ち上げ)、導入後(運用)の各ステップにおいて導入がうまくいかなくなる要因や、ユーザーが思い描くような自動化を進めていくためのポイントを解説する。 協働ロボットを安全柵なく使うために必要な「リスクアセスメント」とは何か

協働ロボットを安全柵なく使うために必要な「リスクアセスメント」とは何か

協働ロボットを用いたアプリケーションに関するガイドライン「ISO/TS15066」に基づき、リスクアセスメントを実施する上での注意点を前編と後編の2回に分けて説明する。 協働ロボットが人の隣で働くために行う、ISO/TS15066に基づくリスクアセスメント

協働ロボットが人の隣で働くために行う、ISO/TS15066に基づくリスクアセスメント

協働ロボットを用いたアプリケーションに関するガイドライン「ISO/TS15066」について紹介し、リスクアセスメントを実施する上での注意点を説明する。今回は後編としてISO/TS15066にあるサンプルケースを基により具体的にリスクアセスメントの進め方を紹介する。 ロボット新戦略から約10年、ロボット市場のこれまでとこれから

ロボット新戦略から約10年、ロボット市場のこれまでとこれから

2015年2月に日本経済再生本部から「ロボット新戦略」が打ち出されて約10年が経過した現在、ロボット市場の状況は、日本のロボット産業の状況はどうか。本連載では、転換点を迎えるロボット市場の現状と今後の見通し、ロボット活用拡大のカギについて取り上げる。第1回は、ロボット市場のこれまでとこれからを俯瞰的に解説する。 協働ロボット、ロボットシステムに残された課題と未来

協働ロボット、ロボットシステムに残された課題と未来

協働ロボットを現場で活用するのにどのような工夫が必要か――。ロボット技術の総合展示会「2017国際ロボット展」では、ロボットメーカーおよびユーザー企業によるパネルディスカッション「ロボットフォーラム2017」が実施され、協働ロボットの意義について語った。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

Factory Automationの記事ランキング

- 外観検査機器の導入時の注意点〜何ができるのか、できないのか

- 「ミニ軽トラのように使える」低速配送ロボットが工場間を自動搬送

- 京セラが全固体電池電源モジュールのテスト運用、産ロボの電池交換作業低減

- 三菱のインフラ部門やFAシステム事業が好調、早期退職は約4700人応募

- スター精密が新工場で工作機械のスピンドル生産、AMRなどで省人化推進

- 芝浦機械が大型建機用旋回フレーム加工システム、タダノ向けに開発

- 狙われる“止まらない工場”、「動的システムセキュリティマネジメント」で守れ

- グループ最大規模へ、ロストワックス新工場が初進出のベトナムに完成

- サイバー攻撃を“つながり”で守る

- DMG森精機「受注の回復鮮明」データセンターなどけん引、BXで市場取り戻す

コーナーリンク