絶対に押さえておきたい「機械材料」の基礎知識:若手エンジニアのための機械設計入門(10)(2/2 ページ)

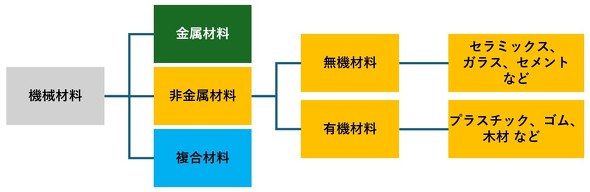

3.非金属材料とは

機械材料の分類の1つである非金属材料は、次の2つに大別されます。

- 非金属材料

- 無機材料

- 有機材料

3-1.無機材料の特徴

無機材料とは、金属でも樹脂でもない材料群のことを指します。主に鉱物やセラミックス、ガラスなど、自然界に存在する無機質な元素を基に作られる素材です。特徴としては、高温や摩耗に強く、化学的に安定している点が挙げられます。

無機材料の代表格がセラミックスです。粘土や酸化物を高温で焼き固めたもので、非常に硬く、摩耗や熱、薬品に強いという特性があります。その一方で、金属のように変形して力を逃がすことができないため、衝撃に弱く割れやすい(脆性)という欠点もあります。

かつては陶磁器や断熱材のイメージが強かったセラミックスですが、現在では機械要素やエレクトロニクス分野にも幅広く利用されています。これは、金属では対応しにくい高温/高腐食環境に適した素材であるためです。

ガラスも無機材料の一種です。主成分は二酸化ケイ素(SiO2)で、セラミックスと同様に熱や薬品に強いという特性を持ちます。また、透明で電気を通さない(絶縁性が高い)ため、光学/電子分野には欠かせない材料です。ただし、衝撃には弱く、加工も容易ではありません。

3-2.有機材料の特徴

有機材料とは、炭素を主成分とする化合物のことです。最も身近な存在は樹脂やゴムで、私たちの生活のあらゆる製品に使用されています。

有機材料の代表が合成樹脂です。軽くて加工しやすく、電気を通さない絶縁性という特性を持ちます。さらに、射出成形などの量産技術と組み合わせることで、複雑な形状を安価に大量生産できる点も大きな強みです。

樹脂は用途によって大きく「熱可塑性樹脂」と「熱硬化性樹脂」の2種類に分類されます(表1)。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 熱可塑性樹脂 | ・加熱すると柔らかくなり、冷却すると再び硬化する ・加工が容易で、再加熱によるリサイクルも可能 |

| 熱硬化性樹脂 | ・加熱によって化学反応で硬化し、再加熱しても軟化しない ・耐熱性や機械的強度に優れる |

| 表1 樹脂の分類 | |

金属に比べると強度や耐熱性では劣るものの、軽量化、デザイン性、電気絶縁性といった面で優れた特性を発揮します。

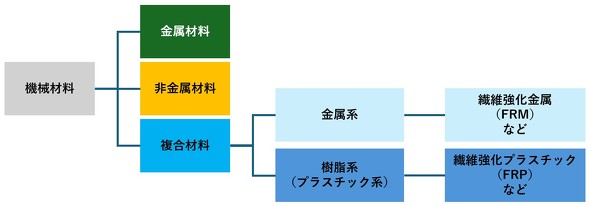

4.複合材料とは

複合材料は、異なる性質を持つ素材を組み合わせることで、単一の材料では得られない性能を実現する材料です。大きく次の2つに分けられます。

- 複合材料

- 金属系

- 樹脂系

4-1.金属系の特徴

繊維強化金属(FRM)は、母材にアルミニウムやマグネシウムといった軽量金属を用い、そこにセラミックス繊維や炭素繊維を組み合わせて補強した材料です。金属の「強さ」と繊維の「高剛性」を併せ持つ、ハイブリッドな高性能材料です。

4-2.樹脂系の特徴

繊維強化プラスチック(FRP)は、樹脂を母材とし、炭素繊維やガラス繊維などで補強した材料です。炭素繊維強化プラスチック(CFRP)は鉄の約4分の1の軽さでありながら、強度は鉄以上であり、航空機やスポーツ用品、自動車の高級パーツなどに用いられています。また、ガラス繊維強化プラスチック(GFRP)も汎用(はんよう)の補強材料として広く利用されています。

FRMとFRPはいずれも、従来の金属や樹脂では実現が難しかった軽量高強度を可能にする材料です。近年ではFRPという名称を耳にする機会も増えていますが、軽量化を重視する設計においては、FRPとFRMのいずれも重要な選択肢となります。

5.今回のまとめ

機械材料は基本的に、

- 金属材料:強度と靭性で構造を支える

- 無機材料:高温/高摩耗環境で性能を発揮する

- 有機材料:軽量、成形性、絶縁性で機能を広げる

という3本柱で成り立っています。

さらに、FRPやFRMのような複合材料は、それぞれの長所を組み合わせた次世代型の材料であり、今後の製品設計に欠かせない存在です。

設計者が材料の特性を理解し、「どの材料を、どの用途に使うべきか」を判断できることは、信頼性と創造性を両立した設計力につながります。材料に関する知識は、まさに機械設計の基礎であるといえるでしょう。

次回は、JIS(日本産業規格)から見た機械材料をテーマに解説します。 (次回へ続く)

関連記事

公差設計のPDCAを回す

公差設計のPDCAを回す

3D CADが使えるからといって、必ずしも正しい設計ができるとは限らない。正しく設計するには、アナログ的な知識が不可欠だ。連載「若手エンジニアのための機械設計入門」では、入門者が押さえておくべき基礎知識を解説する。第9回は、公差設計の運用、PDCAを回す重要性について取り上げる。 実例で学ぶ公差設計 〜穴と軸から不良率を推測する〜

実例で学ぶ公差設計 〜穴と軸から不良率を推測する〜

3D CADが使えるからといって、必ずしも正しい設計ができるとは限らない。正しく設計するには、アナログ的な知識が不可欠だ。連載「若手エンジニアのための機械設計入門」では、入門者が押さえておくべき基礎知識を解説する。第8回では、穴と軸のはめ合いを題材に、公差設計に確率統計を応用し、不良率をどのように予測できるかを取り上げる。 データムを必要とする幾何公差【その1】〜姿勢公差の平行度〜

データムを必要とする幾何公差【その1】〜姿勢公差の平行度〜

機械メーカーで機械設計者として長年従事し、現在は3D CAD運用や公差設計/解析を推進する筆者が公差計算や公差解析、幾何公差について解説する連載。第8回はデータムを必要とする幾何公差をテーマに、姿勢公差の平行度について取り上げる。 データムを必要とする幾何公差【その2】〜姿勢公差の直角度〜

データムを必要とする幾何公差【その2】〜姿勢公差の直角度〜

機械メーカーで機械設計者として長年従事し、現在は3D CAD運用や公差設計/解析を推進する筆者が公差計算や公差解析、幾何公差について解説する連載。第9回はデータムを必要とする幾何公差をテーマに、姿勢公差の直角度について取り上げる。 データムを必要とする幾何公差【その3】〜姿勢公差の傾斜度〜

データムを必要とする幾何公差【その3】〜姿勢公差の傾斜度〜

機械メーカーで機械設計者として長年従事し、現在は3D CAD運用や公差設計/解析を推進する筆者が公差計算や公差解析、幾何公差について解説する連載。第10回はデータムを必要とする幾何公差をテーマに、姿勢公差の傾斜度について取り上げる。 データムを必要とする幾何公差【その5】〜位置公差の位置度〜

データムを必要とする幾何公差【その5】〜位置公差の位置度〜

機械メーカーで機械設計者として長年従事し、現在は3D CAD運用や公差設計/解析を推進する筆者が公差計算や公差解析、幾何公差について解説する連載。第12回は「位置公差」のうち「位置度」について取り上げる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

メカ設計の記事ランキング

- 義手とロボットの手を共通化するPSYONICのバイオニックハンド「Ability Hand」

- 約3.5kgの力で打ち抜ける手動式卓上パンチプレス

- 高精度3Dスキャナー3機種を発売、自動検査や医療分野を支援

- 同じ機械なのに1号機はOK、2号機はNG 設計者を悩ませる“再現しない不具合”

- 新型コロナで深刻なマスク不足を3Dプリンタで解消、イグアスが3Dマスクを開発

- 【レベル4】図面の穴寸法の表記を攻略せよ!

- 幾何公差の基準「データム」を理解しよう

- 令和版の健康サンダル? 否、感覚を増幅する「Nike Mind」が気になる件

- 3σと不良品発生の確率を予測する「標準正規分布表」

- 強度設計の出発点 “計算”より先に考えるべきこととは?