「人とくるまのテクノロジー展2025」に見るカーエレクトロニクスの進化:人とくるまのテクノロジー展2025レポート(3/3 ページ)

防水性能を持つ100BASE-T1の中継コネクター――日本端子

ECUの統合がさらに進むゾーナルアーキテクチャの提唱を背景に、車載ネットワークはCAN/CAN FDからイーサネットへとシフトしつつある。特に注目を集めているのが2芯ケーブルが使える10BASE-T1Sや100BASE-T1だろう。

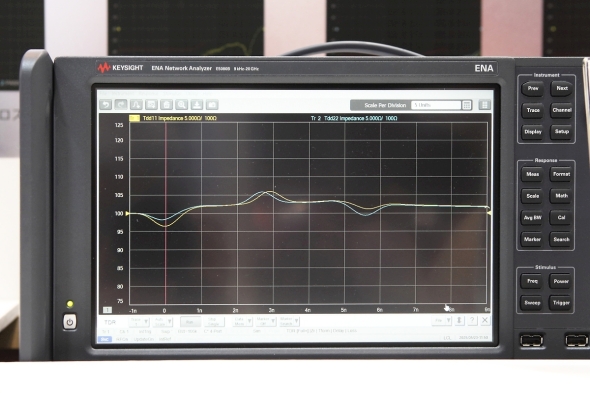

コネクターメーカーの日本端子は、IP67の防塵(じん)防水性能を持つ中継コネクター「Slim Ninja」を使用して、100BASE-T1の伝送特性のデモを行った。説明員によればSlim Ninjaは100BASE-T1を想定して設計されたわけではないそうだが、ネットワークアナライザーの測定ではインピーダンスは100Ω±6Ω程度の範囲に収まっており、現状のままでも安定した伝送が可能なことを示していた。

防水性能を持つことを生かして、外気に暴露する可能性のあるドアミラー部分などへの提案を進めていきたい考えだ。

車載ネットワークや電装系の見直しを背景に、コネクターに関しても競争が激化している状況だ。日本端子では48V対応の薄型コネクター「K93シリーズ」などの拡充も進めていて、自動車メーカーのニーズに応えていく。

「Slim Ninja」で中継した100BASE-T1の伝送特性。中央のピークがコネクターによる不整合で、目視での読み取りで106Ω程度を示していた。黄色の波形は左から右への伝送、緑色の波形は右から左への伝送。左右にある谷は基板と2芯ケーブルの接続部による不整合[クリックで拡大]

「Slim Ninja」で中継した100BASE-T1の伝送特性。中央のピークがコネクターによる不整合で、目視での読み取りで106Ω程度を示していた。黄色の波形は左から右への伝送、緑色の波形は右から左への伝送。左右にある谷は基板と2芯ケーブルの接続部による不整合[クリックで拡大]バッテリーセルの充電状態やセル温度などをワイヤレスで収集――矢崎総業

ワイヤハーネスやメーターなどの自動車部品を手掛ける矢崎総業は、バッテリーセルをモジュール化したCCS(セルコンタクティングシステム/セルコネクションシステム)を展示した。

その一環として、バッテリーセルの充電状態やセル温度などをワイヤレスで収集する無線モジュールを参考として示した。ケーブルに比べて、軽量化、小型化、低コスト化が図れるとする。

通信規格にはBluetooth LE(Low Energy) 5.4を採用する。バッテリーモジュール全体が収められる金属ケース内でも安定した通信を維持できるように、一般的な逆F字型のアンテナパターンではなく、独自のアンテナパターンを開発し採用している。

同社はバッテリーモジュールの他、車両の床下配線のワイヤレス化やスライドドアのワイヤレス化向けに提案していく考えだ。

バッテリーセルをモジュール化したCCSのコンセプトモック。システム左下の基板に、セル電圧や温度のモニター回路および上記のワイヤレスICが実装されている。2029年の商用化をターゲットにしているという[クリックで拡大]

バッテリーセルをモジュール化したCCSのコンセプトモック。システム左下の基板に、セル電圧や温度のモニター回路および上記のワイヤレスICが実装されている。2029年の商用化をターゲットにしているという[クリックで拡大]積層圧電アクチュエータによるハプティックインタフェース――太陽誘電

クルマにタッチパネル付きディスプレイが搭載されるようになったが、従来のボタンやダイヤルとは異なり操作に対するフィードバックがないことが課題として指摘されている。そのため、クリック音などのフィードバックを与えるいわゆる「ハプティック(触覚)インタフェース」が提案されている。

積層セラミックコンデンサーや積層インダクターなどの積層素子を得意とする太陽誘電は、開発した積層圧電アクチュエータを用いてハプティックインタフェースのデモを行った。

超音波振動によってディスプレイやボタンの表面の摩擦を制御し、ザラザラ感やスムーズ感、クリック感、さらにはビープ音などを与えることができる。振動可能な周波数範囲はおよそ10〜35kHzである。現在、一部の自動車メーカーで評価が進められているとの説明であった。

関連記事

SDV実現の鍵となる車載イーサネットへの対応はどこまで進んでいるのか

SDV実現の鍵となる車載イーサネットへの対応はどこまで進んでいるのか

SDV(ソフトウェア定義自動車)の実現の鍵になるとみられているのが車載イーサネットである。本稿では、「人とくるまのテクノロジー展2024 YOKOHAMA」で半導体メーカーや電子部品メーカーなどが展示した、車載イーサネットを中心とする最新の車載ネットワーク関連ソリューションを紹介する。 電動システムの電流センサーを6分の1サイズに、パワーモジュールとの一体化で実現

電動システムの電流センサーを6分の1サイズに、パワーモジュールとの一体化で実現

アルプスアルパインは、「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」において、「パワーモジュール一体型コアレス電流センサー」のコンセプト展示を行った。 SiCデバイスの効率を最大化する絶縁型サーミスタ、すぐそばで動作温度を測れる

SiCデバイスの効率を最大化する絶縁型サーミスタ、すぐそばで動作温度を測れる

村田製作所は、「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」において、パワー半導体用NTCサーミスタ「FTIシリーズ」を展示した。 GaNデバイスの真価は縦型にあり、豊田合成がGaNウエハーとGaN-MOSFETを披露

GaNデバイスの真価は縦型にあり、豊田合成がGaNウエハーとGaN-MOSFETを披露

豊田合成は、「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」において、GaNウエハーとGaN-MOSFETに関する研究開発成果を披露した。 デンソーがSiCウエハーの生産効率を15倍に、新開発のゲート駆動ICで効率1割増し

デンソーがSiCウエハーの生産効率を15倍に、新開発のゲート駆動ICで効率1割増し

デンソーは、「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」において、8インチSiCウエハーの新たな工法と、SiCデバイスで構成するインバーターの効率を向上できる新開発のゲート駆動ICを紹介した。 日産がバッテリーセルのSOH予測誤差を34%低減、開発効率化へ

日産がバッテリーセルのSOH予測誤差を34%低減、開発効率化へ

日産自動車は「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」において、電池のSOHを高精度に予測する機械学習モデルを開発したと発表した。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

組み込み開発の記事ランキング

- 生成AI実行時の消費電力が10W以下に SiMa.aiのSoC「Modalix」の実証結果を公開

- 月面を照らす「光の物差し」 JAXAとカシオが可視光測位技術を実証

- いまさら聞けないエッジAIとクラウドAIの違い “現場処理回帰”の必然性とは

- 1μF以下の極小コンデンサーでも安定動作する500mA対応LDOレギュレーター

- フォックスコンがフィジカルAIで実現する「AX」とは、NVIDIAと川崎重工も講演

- 衛星通信向け量子鍵配送送受信システムの小型化と高速化に成功

- 高速起動とREST APIで高性能なデータ取得を自動化する測定コア

- 時代はDXからAIが当たり前に浸透する「IX」に突入へ CES 2026の内容をひもとく

- 愛猫の不調を見逃さない、LIXILが非接触呼吸計測デバイスを開発

- テスト消化曲線とバグ発生曲線の7パターン診断

コーナーリンク