「フードの変更20mm以内でデザインを修正して」、ホンダが設計検討にAI活用:人とくるまのテクノロジー展2025

ホンダは「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」において、自然言語駆動型3Dモデル生成技術による車両デザイン検討の取り組みについて発表した。PoCは完了し、量産車の開発に適用し始めている。

ホンダは「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」(2025年5月21〜23日、パシフィコ横浜)において、自然言語駆動型3Dモデル生成技術による車両デザイン検討の取り組みについて発表した。PoC(概念実証)は完了し、量産車の開発に適用し始めている。

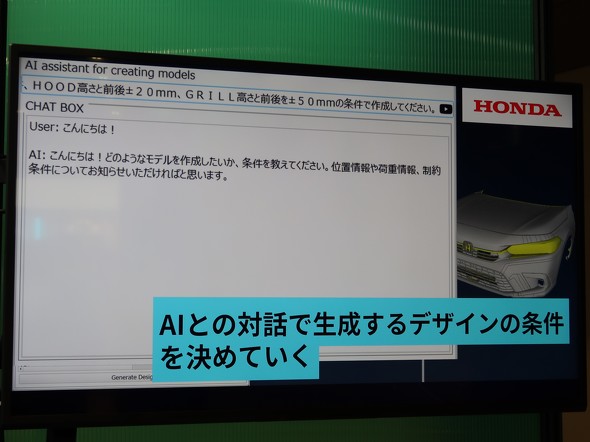

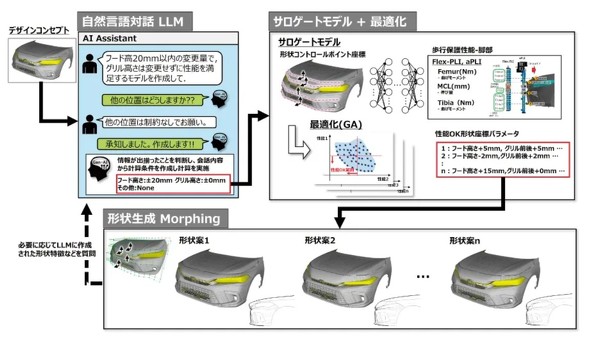

自動車のフロント周りのデザインを検討する段階において、「フードは20mm以内の変更量で、グリル高さは変更せずに性能を満足するモデルを作成して。他の位置は制約なしで」などと生成AI(人工知能)に指示すると、歩行者(脚部)保護性能を満たした複数の3Dデザインを作成できる。

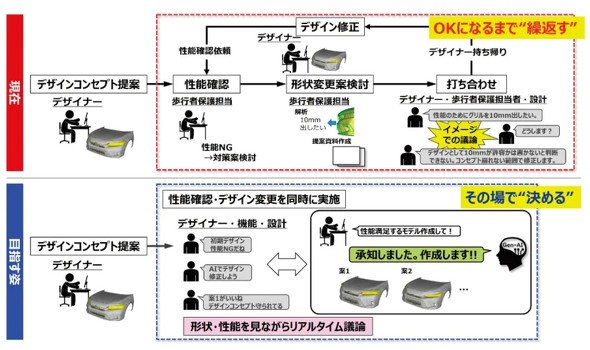

従来は、デザイナーが提案したコンセプトを歩行者保護性能の設計担当者が確認して変更箇所の案を作成し、会議で議論した内容を踏まえてデザイナーが修正するというサイクルを繰り返していた。この1サイクルに2〜3週間かかっており、さらに複数回実施するため数カ月かかることも珍しくなかった。

これに対し、発表した取り組みでは生成AIがデザインの修正案を作成することで性能確認やデザイン変更を同時に議論し、意思決定できるようになる。1週間程度でデザインと衝突安全性能の整合がとれ、現場の負担軽減と開発の効率化を両立する。

フロント以外のデザインにも適用可能

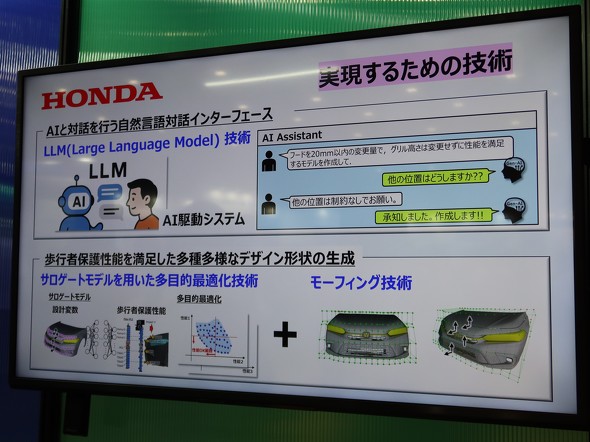

この取り組みは、AIとの対話からユーザーの要求を抽出するLLM(大規模言語モデル)、歩行者保護性能を評価するサロゲートモデルと最適化技術、形状を作成するモーフィング技術の3つを連携させることで実現した。サロゲートモデルをソルバーとした最適化技術とモーフィングでの形状変更で高速に処理を行い、AIに指示するだけで複数のデザイン修正案が作成される。

側面衝突や後面衝突のサロゲートモデルがあるため、フロント周り以外のデザインにも適用可能だ。また、流体力学のサロゲートモデルを使って燃費対策の検討を効率化することもできるとしている。

今回の取り組みにおいてAIは、デザイナーが作成したデザインを基に修正案を作成し、AIが最初からデザインするという使い方はしない。また、AIが設計を変更できる範囲は衝突安全性能の設計者が制約条件として定義するため、設計が破綻しない範囲でAIが出力できる。

「デザインも制約条件も人間の意思で決める。デザイナーや設計者が困っていたプライオリティの低い作業を自動化し、やりたい仕事を残すという考えでシステムを構築した。デザイナーや設計者の役割をAIに置き換えるためのものではない。また、現場の困りごとを解決するのが目的なので、開発スピードのために最初からデザインをAIに出力させることも考えていない」(ホンダの担当者)

これまでデザイン検討に長い時間がかかっていたのは、さまざまな要件を同時に満たすため、複数の分野の担当者によるクロスファンクショナル会議で仕様を検討していたからだ。最終仕様が決定するまで何度もやりとりする必要があるだけでなく、デザイン変更案の作成や修正は負荷が高かった。負担となっていたタスクをAIで迅速に処理することで、現場の負担を軽減する。

関連記事

マツダはモーションキャプチャーで技能伝承、20年選手の技を5年で

マツダはモーションキャプチャーで技能伝承、20年選手の技を5年で

マツダは「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」において、モーションキャプチャーを活用した技能伝承システムを発表した。暗黙知であるベテランの勘やコツを定量的に解明し、短期間での技能育成を実現した。 デザイナーの意図を量産ラインに、金型が支えるマツダの魂動デザイン

デザイナーの意図を量産ラインに、金型が支えるマツダの魂動デザイン

新たにスタートを切ったマツダの新世代商品群では「アートと呼べる美しさの量産」に向けて、デザイナーの意図を生産技術に落とし込むためのさまざまな取り組みがあった。 ホンダが「2030年度まで10兆円投資」の計画から3兆円減、その内訳は

ホンダが「2030年度まで10兆円投資」の計画から3兆円減、その内訳は

ホンダは事業戦略説明会を開き、四輪車の電動化戦略の軌道修正など最新の方針を発表した。2024年にホンダは電動化戦略に関連して2021〜2030年度の10年間累計で10兆円を投資する計画を公表したが、3兆円減の7兆円に見直す。 ホンダはEVを薄く軽く賢くする、実現に向けた次世代技術を発表

ホンダはEVを薄く軽く賢くする、実現に向けた次世代技術を発表

ホンダは新型EV「0シリーズ」に搭載予定の次世代技術を発表した。 ギガキャストはなぜ必要? 役割や期待、課題をリョービが解説

ギガキャストはなぜ必要? 役割や期待、課題をリョービが解説

リョービは「インターモールド2025」において、大型一体ダイカスト(ギガキャスト)に関する講演を行った。 開発期間を短縮する効率的なプロセスで新型「スカイライン」を投入

開発期間を短縮する効率的なプロセスで新型「スカイライン」を投入

日産自動車は2024年度の決算を発表した。 無理解な経営陣の「短期開発」が生んだ、ダイハツ64車種の不正

無理解な経営陣の「短期開発」が生んだ、ダイハツ64車種の不正

ダイハツ工業は同社が開発し、国内外で生産中の全ての車種の出荷を自主的に停止すると発表した。生産を終了したものを含め、64車種とエンジン3機種で型式認証の試験での不正行為が確認されたためだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

モビリティの記事ランキング

- 水素混焼タグボート「天歐」は“未来の実験船”ではなく“最初の現実解”

- トヨタ自動車新社長の近健太氏は「稼ぐ力」を強化へ、佐藤恒治氏は“CIO”に

- SUBARUが取った「選択」は未来へつながるのか 業績予想は700億円の下方修正

- ジムニーのMT仕様車がリコール、エンスト時に不具合起こす恐れ

- バッテリー積んでも広さは健在、ダイハツ初の軽EVは守り抜いた積載性能で勝負

- ヤマハ複数車種のヘッドランプに新UVコーティング技術を採用

- 2050年のカーボンニュートラル燃料の市場規模は276兆円に拡大

- ホンダが自動車生産台数で国内4位に転落、日系自動車メーカーの生産低迷が続く

- ホンダの2025年度第3四半期業績は営業利益半減、米国関税とEV関連の減損が響く

- 油圧ショベルに3Dマシンガイダンス機能を付与するセンサーキットが誕生

コーナーリンク